人生只有一条路不能拒绝——那就是成长之路。

我们在变化中成长如果拒绝了变化就拒绝了新的美丽和新的机遇。

2016年11月,我迎来了人生中一次重要的变化——暂时离开工作了19年的孝义电视台,前往偏远贫困的临县城庄镇上城庄村,以第一书记身份参与“精准扶贫”工作。

一开始,我是拒绝这样的变化的,思想矛盾之时,领导做工作,我渐渐地认识到任何的限制都是从自己的内心开始的,这样的变化是领导对自己的关心,更是锤炼自己的好机会。

我开始主动学习“精准扶贫”政策——这项本来以为与自己距离遥远的重要政策。

通过各种学习,我了解了“精准扶贫”政策的背景、内容及其意义。

“精准扶贫”的重要思想早在2013年11月习总书记到湘西考察时就提出来了。2015年6月视察贵州时更提出扶贫开发“贵在精准、重在精准,成败之举在精准”。

为什么要“精准扶贫”?

通过查找资料,我了解到:30年来,虽然我国的扶贫开发取得了举世公认的成绩,但过去的粗放扶贫存在制度设计缺陷,不少扶贫项目粗放“漫灌”,针对性不强,更多是在扶农而不是在扶贫。

“精准扶贫”就是要做雪中送炭的事,特别是财政专政扶贫资金务必重点用在贫困居民的身上,用在准确的方向上,千万不能拿扶贫的钱去搞高标准的新农林建设,做形象工程。

我豁然开朗,也对党的敏锐性由衷而生敬佩之情。

我还了解到“精准扶贫”是全面建成小康社会,实现中华民族伟大“中国梦”的重要保障。没有农村的小康,特别是贫困地区的小康,就没有全面建成小康社会。

学到这里了,我想起了乔布斯的名言:过程即奖励。

2018年3月底,临县县城天气微冷,上城庄村已是一派肃冬景象。虽然早已有思想准备,但现实就是那么“骨感”地撞疼了我:上城庄村共有272户786人,其中有300多人年老多病。

当我看到李艮娥因年老多病又无劳动力而家徒四壁时,当我进入刘四虎家为了省钱不烧炉子而冰冷刺骨的窑洞时,当我看到没有见过桂圆差点连皮吞下卡住嗓子的孩子时,当接过满脸皱纹又满面笑容的王爱汝大娘倒下的热水时,我的眼眶湿润了。

我也在农村出生、长大,农村的苦和农民的不容易,我自以为是了解的,但现实还是出乎意料。感性之余,我还必须理性的工作。

1、精准确定对象。

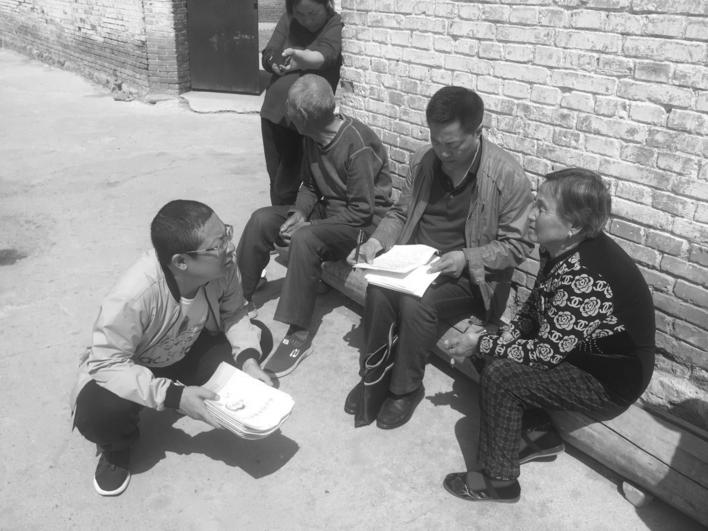

由于上城庄村外出打工的较多,经过精准摸排,最终确定了66户156人为扶贫对象。

2、精准了解需求。

贫困原因不同,因病、因残、缺劳动力、缺资金……,这将为下一步针对性的“精准扶贫”措施打下良好的基础。

翻着自己笔记本这些从不熟悉到熟悉的名字,看着改了又改的数字,摸着红笔勾画的点、圈、线、问号,我百感交集,它们轻轻的,我却分明感受到它们的份量,沉甸甸的。

这些致贫原因往往不是单一的。更难的是因自然条件不好,群众思想保守,发家致富念想不强等,“等、靠、要”思想严重,这是脱贫工作的最大绊脚石,也是脱贫攻坚的重点。

我也更深地理解了“精准扶贫”政策中“进一步理清思路,效果更可持续”的深层含义。

“精准扶贫”不仅要“对症下药”,更要“药到病除、防止复发!”

翻阅着自己2018年的工作计划,我知道自己必须发扬党员本色、发挥电视人特色,像小草一样不畏惧艰难,像少年一样茁壮成长。

蓝图已规划,号角已吹响,希望在招手。

人生只有一条路,不能拒绝——那就是成长之路。

一切向上向善的变化均为成长!