1978年改革开放的号角吹响,沐浴着改革开放的浩荡春风,中阳大地焕发出一派生机。从那时起,中阳同全国一样迈入社会主义现代化建设的快车道,以前所未有的速度向前发展着,迎来了各项事业突飞猛进发展的新时代。从那一年开始,从乡村到城镇,从农民到居民,从田野到厂区,大潮澎湃,风云激荡。四十年,弹指一挥间,却已是旧貌换新颜。

中阳位于吕梁山脉中段西麓,是有2200余年置县史的千年古县,是山西第一个县级苏维埃政权诞生地,是全国剪纸艺术之乡,是省政府命名的“林业生态县”。改革开放40年来,中阳历届县委、政府团结带领中阳人民,砥砺奋进,众志成城,全县各项事业发生了翻天覆地的变化。

A 脱贫攻坚:携手共圆小康梦

2018年8月8日,经山西省人民政府批准,中阳县率先退出贫困县。喜讯传来,中阳大地一片欢欣鼓舞。

神圪公式村位于中阳县下枣林乡,沟壑纵横、梁峁交错,一直以来是纯农业经济的贫困村。2015年,全村141户人家中有63户是贫困户,贫困面高达45%,随着精准扶贫好政策的实施,昔日的贫困村发生了翻天覆地的变化,该村在吕梁市记协的带领下,走出了一条党建引领脱贫、乡村旅游推动脱贫的路子。该村以特色农业产业、美丽乡村建设为抓手,发展设施蔬菜、采摘农业,依托环境优势开拓健康养生、休闲度假等产业,开展各类文化体育活动,建设成了具有文化魅力的旅游示范村,2017年该村实现了整村脱贫。如今,漫步在村子里,都会看到人们欣喜的笑脸,听到“哞哞”与“咩咩”的交响曲,新事、新风、新貌,更是层出不穷。

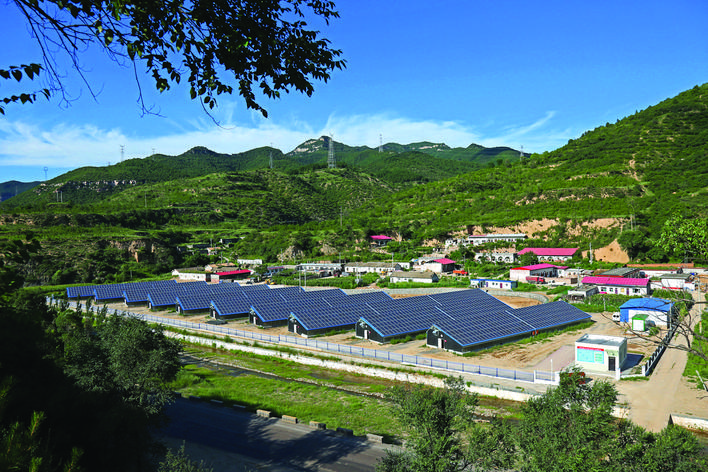

这只是中阳脱贫攻坚工作取得成效的一个缩影。脱贫攻坚战打响以来,中阳县围绕“两不愁三保障”,探索形成了“增收、减支、补短”三方面24项措施,按照长、中、短结合的思路,采取了特色产业、转移就业、光伏扶贫、委托经营、金融扶贫、政策兜底扶贫6项具体措施,确保每个贫困户至少享受2项政策红利,走出了一条具有中阳特色的致富康庄大道。

拔穷根,甩穷帽,奔小康。数据显示,截至2017年底,中阳县贫困人口已由2014年的7969户、20918人下降到345户、714人,贫困发生率由2014年的20.5%下降到0.7%,四年间实现了7624户、20204人稳定脱贫……

B 核桃产业:着力破解民穷难题

多年来,中阳历届县委、政府团结带领全县人民,坚持“生态立县、核桃富民”战略,咬定目标,久久为功,在全省率先实现了经济林、生态林“双覆盖”。目前,中阳县已建成20万亩优质核桃基地,覆盖了65%的农民,全县农民人均达到2亩,贫困人口人均3亩,核桃产业成为全县农民脱贫致富的主导产业。

中阳县立地条件差,十年九旱,交通、水源是制约核桃产业发展的重要因素。为做大做强核桃产业,中阳县依托已有20万亩种植面积的核桃,全县开展品种改良,在核桃主产区选择立地条件中上等,果农积极性高,相对集中连片的核桃树,通过高接换优,实现“一村一品”区域栽培,使核桃产量和品质明显提高。此外,该县还持续探索核桃的深加工方式,如枣夹核桃、核桃露、核桃油等,规模越做越大,效益越来越好。与此同时,该县实现林、田、路、水、肥全方位配套、园区化管理,成为群众长期稳定的增收渠道。中阳着力提高科学管护水平,该县原有自然生长的核桃树相当多,因缺乏管护技术,效益不太好,村民们对发展核桃种植不是很有信心。政府聘请县林业局经济林服务中心技术人员深入各村,通过多次的培训学习,提高农民科学管护素质,让更多农户掌握种植核桃的科学知识,大大提高了种植核桃的效率。中阳倾心打造中阳核桃品牌,打造有机核桃、富硒核桃基地,开展绿色无公害产品、富硒核桃产品认证工作,打造品牌,实现人无我有,赢得市场。同时拓展核桃销售渠道,利用电商平台,推广核桃产品,提高中阳核桃的知名度,真正做到增产、增收。该县的核桃加工企业慧仁核桃有限公司、鑫琪物流公司对核桃进行订单收购,对贫困户以高于市场价一元的价格进行收购,既保证全县核桃的销售,也保证了贫困户核桃的收入。

经过多年努力,中阳县核桃产业初具规模,所有核桃树主侧分明,枝组配置合理,而且生长旺盛,不但有了生态效益,而且增加了群众的收入。到目前为止,全县核桃保有量达到了20万亩,2016年全县核桃挂果面积达到14万亩,产量达到600万公斤,产值1.02亿元,农民人均核桃收入1020元,核桃已成为全县农民脱贫致富的支柱产业。

中阳大力推进核桃经济林、生态林提质增效,确保贫困群众既能通过核桃产业获得生产性收入,还能通过护林造林获得劳务性收入,生态与生计相统一,收到了经济林、生态林提质和生态增绿、群众增收“双提双增”实效。如今,中阳县逐步走出了一条生态美、产业强、群众富、具有中阳特色的产业振兴新路子。

C 生态建设:打造美丽宜居小城

一缕骄阳洒向初秋的中阳大地,城市、乡村处处苍葱翠绿,将这个小城装点的格外美丽。78岁的王来宝是中阳几十年生态变化的见证者,“现在的中阳,荒山秃岭都披上了绿色的新装。山绿了、天蓝了,我们的生活也更幸福了。”

多年来,中阳历届县委、政府本着“既要金山银山,又要绿水青山”的科学发展理念,持之以恒地抓生态环境保护。该县坚持精规划、细组织、寻动力、求质量的建设思路,在防护林建设资金不足的情况下,采取政府引导,厂矿企业出资、全民义务植树、“一企绿化一山”等办法,在地质贫瘠的黄土高原上营造出一片又一片的防护林优质工程。十几年来,中阳完成退耕还林工程总面积53.5万亩,其中退耕还林14.5 万亩,荒山造林36.5万亩,封山育林2.5万亩,大幅增加了全县的林草植被,不断提高绿化面积、绿化水平和档次,打造人们宜居的生存环境。

如今的中阳,无论你行走在城市的大街小巷,还是漫步于乡村,处处能聆听到绿色环保的音符。持之以恒的生态环境保护,使中阳脱下“黄”装换“绿”装,山绿了、水清了、天蓝了、鸟多了、空气清新了、人民的幸福指数更高了。

D 社会事业:人民生活日益幸福

“改革开放改变了几辈子的穷,改革开放之初,大多数人都吃不饱饭,一年到头也穿不上一件新衣服;孩子们要走几十里山路去上学,吃几口窝头、喝几口蒸过窝头的水便是一顿饭……如今,土窑洞都换成了幢幢楼房,宽阔的柏油马路人来人往,人民的生活条件越来越好!”中阳县退休老干部老杨觉得现在的生活很幸福。

道行致远,不忘初心。中阳始终把增进人民福祉,增加群众收入、增强百姓获得感,作为工作的出发点、落脚点,为了让全县人民过上更加美好的日子,中阳持之以恒实施民生工程、办好民生实事,全面改善民生。在学有所教、病有所医、困有所助、劳有所得、住有所居、老有所养上持续发力,让改革的成果更多、更公平惠及全县人民。

随着改革红利的不断释放,全县人民的生活质量有了质的飞跃。曾经“晴天一身土,雨天一身泥”的土路、石子路,现在变成宽敞平坦的马路,通村公路修到了家门口;曾经的土窑洞,取而代之的是一幢幢拔地而起的楼房;教育事业取得长足发展,城乡办学条件极大改善;医药卫生体制改革取得重大进展,医疗集团挂牌运行,104个村级卫生室全部达标,健康扶贫成效显著,不断强化脱贫攻坚基本医疗保障政策落实,加大对贫困人口的基本医保、大病保险和医疗救助力度,提升基层医疗服务水平,保证每个贫困家庭都能看得上病、看得起病;进一步推进农村低保制度与扶贫政策的有效衔接,发挥好政策性兜底作用;县乡村三级文化体系建设达标,群众性文体活动丰富多彩;设立贫困大学生救助基金,保障困难学生的上学;着力促进社会就业,重视待业人员岗位培训工作,搭建就业桥梁,帮助群众解决就业问题;高度重视安全生产,着力维护和谐稳定。这些惠民重点工程的实施,见证了中阳在改革开放的大潮中,社会事业实现从无到有、从小到大、从弱到强,从低层次到高水平的发展过程。

改革开放天地宽,砥砺奋进正当时。40年峥嵘岁月,40年光辉历程,改革开放奔腾不息的大潮,一次又一次刷新了中阳速度。站在新时代,中阳将以奋发有为的精神状态,以与时俱进的发展思路,以切实有效的工作措施,努力开创全县科学发展、和谐发展的新局面,共同谱写中阳人民美好生活的新篇章。