过年写春联、贴春联,大概最能显示春节的文化含义了。从前的春联,首先要有一笔拿得出手的好字,还要有些文墨功底,不然,岂不贻笑大方?即便自己不会写,只要走到集市、街头,或者望望四周邻居,总有代笔的,不仅代写,还代出构思,尽管雷同的不在少数,但多少还和自己家的境况沾点边。

春联是对联的一种,而对联,雅称“楹联”,言简意赅,对仗工整,平仄协调,表达出汉语的独特意蕴。春联与其他对联不同的是,内容都要包含些辞旧迎新、祝福来年之意。当然,30多年前,春联的时代气息也很浓郁,从一副副春联中可以鲜明地反映出当时的社会走向和政治气候,各个年代组成的春联,就是一卷鲜活的政治生活史。

春联也是过年中始终不曾衰落的年货。无论什么样的时代,春联都没有缺席。不过,近些年的春联多是电脑制作,大量批发,网上订购,街摊或店内零售,文化内蕴渐渐不支。小区的楼道门口、电梯门口,老家的老房子上,每次打开家门,不管自己家是个什么境况,一副新春联已经为你换去了旧的。省事虽说省事,服务尽管到家,但千篇一律是这些春联的特点。

春节年年过,周而复始,春联的内容更加丰富了,鸡年“金鸡报晓”,马年肯定要“马到成功”,羊年多半会“三阳开泰”,猴年自然是“猴舞金棒”。十二生肖的福寿、财源、吉祥、平安,再加万事兴、喜临门、富贵家让整个年味十足。

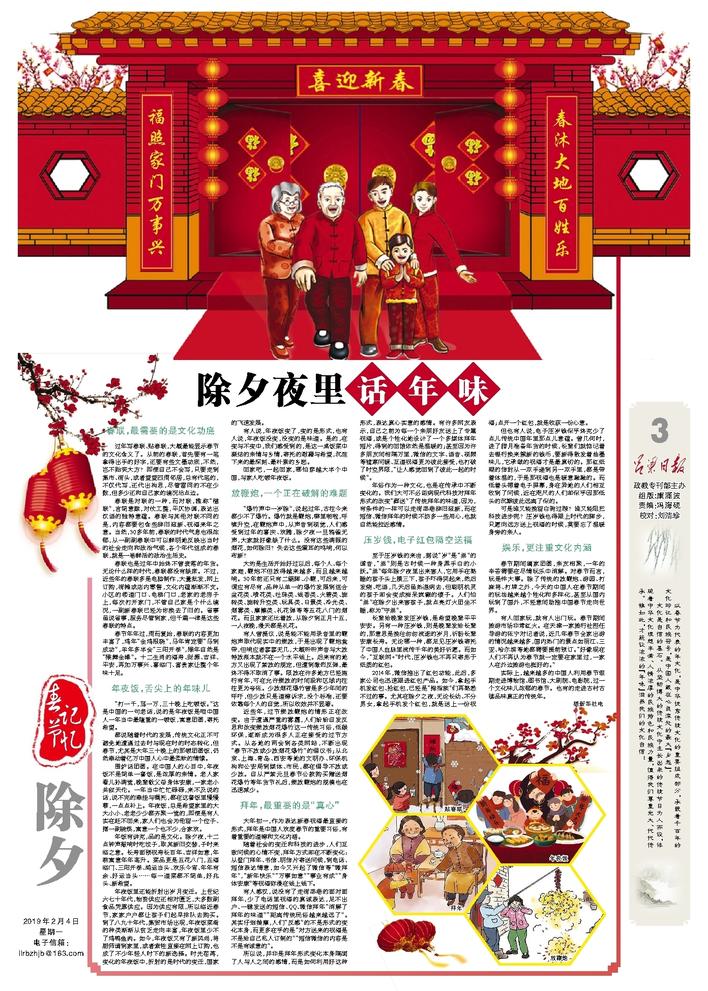

年夜饭,舌尖上的年味儿

“打一千,骂一万,三十晚上吃顿饭。”这是中国的一句老话,说的是年夜饭是咱中国人一年当中最隆重的一顿饭,寓意团圆,寄托希望。

都说随着时代的发展,传统文化正不可避免地遭遇过去时与现在时的时态转化,但春节,尤其是大年三十晚上的那顿团圆饭,仍然牵动着亿万中国人心中最柔软的情愫。

围炉话团圆。在中国人的心目中,年夜饭不是简单一餐饭,是浓厚的亲情。老人家看儿孙满堂,晚辈敬父母身体安康,一家老小共叙天伦。一年当中忙忙碌碌,来不及说的话,说不完的牵挂与嘱托,都在这餐饭里慢慢聊,一点点补上。年夜饭,总是希望家里的大大小小、老老少少都齐聚一堂的,即便是有人实在赶不回来,家人们也会为他留一个位子、摆一副碗筷,寓意一个也不少,合家欢。

年饭有讲究,品的是文化。除夕夜,十二点钟声敲响时吃饺子,取其新旧交替,子时来临之意。长寿面预祝寿长百年、吉祥如意,年糕寓意年年高升。菜品更是五花八门,五福临门、三阳开泰、鸿运当头、欢乐今宵、年年有余、好运当头……每一道菜都不简单,好兆头、新希望。

年夜饭里还能折射出岁月变迁。上世纪六七十年代,物资供应还相对匮乏,大多数副食品凭票供应。因为供应有限,所以临近春节,家家户户都让孩子们起早排队去购买。到了八九十年代,集贸市场出现,年夜饭菜肴的种类渐渐从贫乏走向丰富,年夜饭里少不了鸡鸭鱼肉。如今,年夜饭又有了新风尚,将厨师请到家里,或者索性直接在网上订购,也成了不少年轻人时下的新选择。时光荏苒,变化的年夜饭中,折射的是时代的变迁,国家的飞速发展。

有人说,年夜饭变了,变的是形式,也有人说,年夜饭没变,没变的是味道。是的,在变与不变中,我们感受到的,是这一桌饭菜中凝结的亲情与乡情,寄托的慰藉与希望,沉淀下来的最深刻、最朴素的乡愁。

回家吧,一起回家,哪怕穿越大半个中国,与家人吃顿年夜饭。

放鞭炮,一个正在破解的难题

“爆竹声中一岁除”,说起过年,古往今来都少不了爆竹。爆竹就是鞭炮,噼里啪啦,呼啸升空,在鞭炮声中,从声音到视觉,人们感受到过年的喜庆、欢腾,除夕夜一旦鸦雀无声,大家就好像缺了什么。没有这些满眼的烟花,如何除旧?失去这些震耳的鸣响,何以布新?

大约是生活开始好过以后,每个人、每个家庭,鞭炮不但放得越来越多,而且越来越响。30年前还只有二踢脚、小鞭,可后来,可谓应有尽有,品种从单一的爆竹发展到组合盆花类、喷花类、吐珠类、线香类、火箭类、旋转类、旋转升空类、玩具类、日景类、冷光类、烟雾类、摩擦类、礼花弹等等五花八门的烟花。而且家家还比着放,从除夕到正月十五,一入夜晚,漫天都是礼花。

有人曾提议,说是能不能用录音里的鞭炮声取代现实中的燃放,于是出现了鞭炮盒带,但响应者寥寥无几,大概听听声音与大放特放根本就不在一个水平线上。后来有的地方又出现了禁放的规定,但遭到激烈反弹,最终不得不取消了事。限放在许多地方已经施行有年,可在允许燃放的时间段和区域内往往更为夸张。少放烟花爆竹曾是多少年间的呼吁,但少放只是道德诉求,没个标准,还要依靠每个人的自觉,所以收效并不显著。

近些年,过节燃放鞭炮的情形正在改变。由于遭遇严重的雾霾,人们纷纷自发反思和改变燃放烟花爆竹这一传统习俗,低碳环保,逐渐成为很多人正在接受的过节方式。从各地的两会到各类网站,不断出现“春节不放或少放烟花爆竹”的倡议书;从北京、上海、青岛、西安等地的文明办、环保机构和公安局到媒体、市民,都在倡导不放或少放。自从严禁元旦春节公款购买赠送烟花爆竹等年货节礼后,燃放鞭炮的规模也在迅速减少。

拜年,最重要的是“真心”

大年初一,作为表达新春祝福最直接的形式,拜年是中国人欢度春节的重要习俗,有着重要的道德和文化内涵。

随着社会的变迁和科技的进步,人们互致问候的心情不变,拜年方式却在不断变化:从登门拜年、书信、明信片寄送问候,到电话、短信表达情意,如今又兴起了微信等“微拜年”,“新年快乐”“万事如意”“事业有成”“身体安康”等祝福弥漫在线上线下。

有人感叹,说没有了走街串巷的面对面拜年,少了电话里祝福的真诚表达,足不出户、一键发送的短信、QQ、微信拜年“消解了拜年的味道”“距离传统民俗越来越远了”。其实仔细揣摩,人们“反感”的不是形式的变化本身,而更多在乎的是“对方送来的祝福是不是给自己私人订制的”“短信微信的内容是不是有诚意的”。

所以说,并非是拜年形式变化本身隔阂了人与人之间的感情,而是如何利用好这种形式,表达真心实意的感情。有许多网友表示,自己之前为每一个亲朋好友送上了专属祝福,或是个性化地设计了一个多媒体拜年短片,得到的回馈依然是温暖的;甚至因为许多朋友间相隔万里,微信的文字、语音、视频等嘘寒问暖、互道祝福更为彼此接受,也打破了时空界限,“让人感觉回到了彼此一起的时候”。

年俗作为一种文化,也是在传承中不断变化的。我们大可不必诟病现代科技对拜年形式的改变“葬送”了传统拜年的味道,因为,有条件的一样可以走街串巷辞旧迎新,而在短信、微信拜年的时候不妨多一些用心,也就自然能拉近感情。

压岁钱,电子红包隔空送福

至于压岁钱的来由,据说“岁”是“祟”的谐音,“祟”则是古时候一种身黑手白的小妖。“祟”每年除夕夜里出来害人,它用手在熟睡的孩子头上摸三下,孩子吓得哭起来,然后发烧、呓语,几天后虽热退病去,但聪明机灵的孩子却会变成痴呆疯癫的傻子。人们怕“祟”在除夕出来害孩子,就点亮灯火团坐不睡,称为“守祟”。

长辈给晚辈发压岁钱,是希望晚辈平平安安。另有一种压岁钱,则是晚辈发给长辈的,那意思是挽住匆匆流逝的岁月,祈盼长辈安康长寿。无论哪一种,都足见压岁钱寄托了中国人血脉里流传千年的美好祈愿。而如今,“互联网+”时代,压岁钱也不再只寄形于纸质的红包。

2014年,微信推出了红包功能,此后,多家公司也迅速跟进红包产品。如今,拿起手机发红包、抢红包,已经是“拇指族”们再熟悉不过的事。尤其在除夕之夜,无论长幼、不分男女,拿起手机发个红包,就是送上一份祝福;点开一个红包,就是收获一份心意。

但也有人说,电子压岁钱似乎终究少了点儿传统中国年里那点儿意蕴。曾几何时,进了腊月准备年货的时候,长辈们就惦记着去银行换来簇新的钱币,要新得散发着油墨味儿,它承载的祝福才是最真切的。那红纸糊的信封从一双手递到另一双手里,都是带着体温的,于是那祝福也是暖意融融的。而低着头摁着电子屏幕,身在异地的人们相互收到了问候,近在咫尺的人们却似乎因那低头的沉默彼此远离了似的。

可是谁又能挽留白驹过隙?谁又能阻拦科技进步呢?压岁钱也得跟上时代的脚步,只愿向远方送上祝福的时候,莫要忘了温暖身旁的亲人。

娱乐,更注重文化内涵

春节期间阖家团圆,亲友相聚,一年的辛苦需要在尽情玩乐中消解。对春节而言,玩是件大事。除了传统的放鞭炮、游园、打麻将、打牌之外,今天的中国人在春节期间的玩法越来越个性化和多样化,甚至从国内玩到了国外,不经意间助推中国春节走向世界。

有人回家玩,就有人出门玩。春节期间旅游市场非常红火。在天津一家旅行社担任导游的张宁对记者说,近几年春节全家出游的情况越来越多,国内热门的景点如丽江、三亚、哈尔滨等地都需要提前预订。“好像现在人们不再认为春节就一定要在家里过,一家人在外边旅游也挺好的。”

实际上,越来越多的中国人利用春节假期走进博物馆、图书馆、大剧院、电影院,过一个文化味儿浓郁的春节。也有的走进古村古镇品味真正的传统年。

据新华社电

以春节为代表的年文化,是中华优秀传统文化的重要组成部分,承载着千百年的文化印记和民族符号,是中国人藏在心灵深处的最大“乡愁”。

文化是自信的基石。从坚韧博大的传统文化中生长出来的传统节日为人而设,体现着中华文化理想丰满、人情浓厚的民族特色和民族力量,值得我们尊重光大、代代传承。惟如此,才能让浓浓的“年味”滋养我们的文化自信!