“现在的日子真叫个享受啊,不用上交‘皇粮国税’不用说,还老是真金白银地往下发,低保、医保、植补、救助应有尽有,吃的喝的用的一应俱全,党和政府替咱老百姓考虑的真是周到,能活到今天我这把老骨头真是值了!”

5月24日,刚刚从村头的蔚汾公园晨练回来,兴县蔡家崖乡张家圪埚村“老妇女队长”刘引儿,见到记者时千恩万谢说不尽对党和政府的感激之情。

出生于1948年农历年底的刘引儿,是标准的“与共和国同龄者”,年轻时,因为有一股巾帼不让须眉的劲,玩命般投入生产劳动,被周围的人誉为“兴县版的郭凤莲”。

70岁的刘引儿,精神矍铄容光焕发,见证了国家从一穷二白,筚路蓝缕,到改革开放,繁荣富强的各个阶段,伴随着新中国一路走来。可谓:生在新中国,长在红旗下,走在春风里,甜在新时代。

在全村人眼里,刘引儿是一个女强人。老刘说,这都是生活苦逼的结果。她说,自己三岁丧父,家里兄弟姐妹多,母亲又体弱多病,小时候家里穷得叮当响,几乎揭不开锅。迫不得已,自己还不到17岁,母亲就把她‘扫地出门’,嫁到张家圪埚村。

那个年代,天南地北各地的条件基本都差不多,能吃饱穿暖就是最大的幸福。

都说穷人的孩子早当家,对于老刘来说,再贴切不过。刘引儿嫁人后,尽管婆家也很困难,但见她贤惠善良,干活勤快,手脚麻利,便待她厚爱三分,一家人节衣缩食总是想方设法让她“先吃先喝”。

获得感空前高涨,天生倔强的刘引儿,决心撑起半边天,用自己的努力付出,回报这个家庭。她每天早出晚归,全身心投入到生产队里的劳动中,掏粪喂猪,打坝淤地,哪里有脏苦累,哪里就有她的身影,甚至男人们都拿不下的活,她都冲在第一线,“铁姑娘”的名声不胫而走。

1972年9月的一天,是刘引儿一生中,刻骨铭心的一天。这一天刚下工回来,村支部书记找她谈话,让她递交入党申请书,并担任村里的妇女队长。“简直是‘翻身农奴把歌唱,幸福的歌声传四方’,当时就把我吓蒙了,还以为是听错了,我斗大的字不识一箩筐,怎么敢想象入党呢?”回忆起当时的情形,至今老刘依然激动万分。

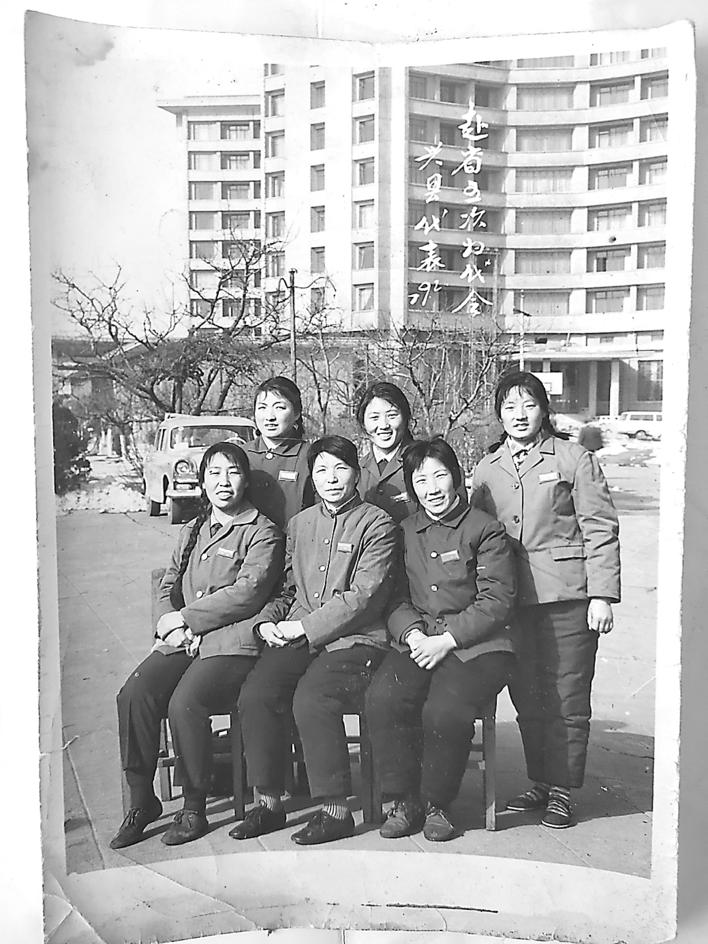

成为党员,当上妇女队长的刘引儿,比以前更卖力了,老刘时刻以共产党员的标准要求自己,在农业学大寨的日子里,背着襁褓中的小孩带领妇女们修梯田,建水渠,筑河堤,常常没入齐腰深的水里干活,天天率先垂范第一个出工。

家里现在仍保存着的斑驳的相片、奖状,以及掉了漆皮的水壶、散了架子的草帽、锈迹斑斑的锄头、溜光的镐把,这些尘封的老物件,依然清晰地诉说着老刘昨日战天斗地的故事。“那时候年轻,就愁没吃没穿,还真不怕吃苦受累。”说起当时蛮拼的疯劲,老刘回味无穷,无怨无悔。

1978年党的十一届三中全会,恰如一夜春风,吹开千树红蕾、万村新绿。“不用说40年来,国家在政治、经济、科技、文化、教育等方方面面的变化有多大,仅从我们身边日常的衣、食、住、行的变化,就能体会到改革开放给人们带来的数不清的好处。”提起改革开放40年的变化,老刘感慨万端。

1980年,对于老刘来说是人生的一大转机,上级党委决定安排老刘到乡里当妇女队长,但命运好像和她开玩笑似的,“眼看着吃到嘴边的肉掉了”。丈夫怕她吃上公家饭后,较真得罪人不顾家,说死说活不让她去。“要不是‘榆木疙瘩’的死鬼丈夫阻止,我早就是国家干部了。”说到现状和处境,老刘略带感伤惋惜。

“我年事已高,已经越来越不能适应形势的发展变化了,应该腾出位子,让年轻人们施展手脚了。”老刘说,“作为一名拥有47年党龄的老党员,理应感谢党的培养恩情,为党分忧。”

2014年年底,老刘主动辞去当了45年的村妇女队长的职务,终于停下了忙了累了一辈子的脚步,成为一名普通的农民大婶。用她的话说,是“从原点回到原点”。

如今的老刘,依然没有赋闲在家,还是村里热心肠的大忙人,东家有困难了,西家出现了小纠纷,总能看到她的身影。而她的到来总是能息事宁人。村民们都说,“刘大婶德高望重,她来了我们都得服。”

“衣食住行的巨大变化,是每个人都能感受得到的,都是看得见、摸得着的,尤其是亲身经历大跃进、人民公社化、经济困难和“文化大革命”时期,在人生道路上饱尝酸甜苦辣的中老年人感受更为深刻。”老刘字正腔圆地说,“我从心底里坚决拥护改革开放的强国富民政策,高度赞扬脱贫攻坚的战略举措,没有改革开放,就没有中国的今天,没有精准脱贫的好政策,就没有亿万农民今天的幸福美好新生活!”