“老李呀,我们岚县这边又发现了革命烈士的散葬点,和你说一下,我们先保护起来。”“好的,这段疫情又严重了,等能出门了我就过去,啊!”

“就在清明节假期,临县也有一位志愿者打电话,也发现了革命烈士的散葬点。”

一个周日的午后,记者来到方山县积翠镇韩家沟自然村,怀着好奇和崇敬专程拜访这位早有耳闻的吕梁山收迁八路军烈士遗骸志愿者——李来平。

村口一见面,老李就接了个志愿者通报信息的电话。趁热打铁,老李说:“这几年,我们共发现核实认证散落在吕梁山上的八路军烈士遗骸75具,其中方山县就有26具,12具烈士遗骸已于2019年迁葬于晋绥烈士陵园。剩余63具烈士遗骸都进行了核实认证,待疫情过后,将集中进行收迁,使这些革命烈士早日回归烈士陵园。”

收迁烈士遗骸不是凡人之举。一个普通的老农民,怎会有这样的壮举,又是什么使他对这项艰辛工作有着长久的热情和长期的坚持。让我们一起来走进李来平,了解他的感人故事和坚毅人生。

昨天回不去,吃苦受难记忆新

今年64岁的李来平,和这个年龄段普通的农民一样,童年的记忆是苦难的,贫穷的。自幼家境贫寒,兄弟八个,因生活所迫,在李来平两岁时父母将他抱送给本村一高姓人家。过了两年,高家生了儿子后李来平又回到父母身边。难以养活八个孩子,为寻活路,无奈再一次将已是13岁的李来平送给邻村的一户并不富裕的李姓人家。因为养父母是老实巴交的庄稼人,父亲还有残疾,日子过得非常清苦。李来平到李家后,就跟着养父母下地、砍柴、挑水、放牧,这些苦难一直伴着他初中毕业。

经受了生活的艰辛,李来平逐渐形成了坚韧不拔,任劳任怨,诚实忠厚,勤动脑子,不怕困难的性格。16岁时那年被村委推举担任村电工。1977年,李来平以民工的形式被招进方山县化肥厂当工人,三年后化肥厂倒闭,原以为可以有碗饭的李来平只得再回村务农。但他没有气馁,不甘贫困,决心与命运抗争,在农村务农的20年的时间里,他先后当过木匠,立过鼓房,跑过大车,做过生意,搏击商场,维持着一家人的生计。

2003年5月,李来平只身来到省城太原,干起了家居装修,在积累了一点资本后又转型到建筑业。十余年的拼搏,有了一定积蓄后,2015年李来平带着妻儿回到家乡韩家沟村。

今天正当时,一片丹心找忠魂

2017年春,临县一位朋友打电话给李来平,称兴县举行公祭仪式,去不去看看。闲来无事的李来平便结伴而去。公祭场面的震撼,先烈事迹的感人以及峥嵘岁月的烽火,使李来平的心久久不能平静,平时务农打工的生活中常常唤起他不由自主地回忆。正巧那年冬天,贺龙元帅之女、山西省晋绥文化发展基金会名誉理事长贺晓明来兴县调研,得知这一消息后,方山县委派时任县政协名誉副主席的吴殿明前往兴县,就贺龙中学办学事宜与贺晓明取得联系。在接见吴殿明时,贺晓明讲到在抗战年代,方山县发生过无数战役,据史料记载牺牲官兵1000多名,至今烈士遗骸尚未收迁。她还强调,收迁烈士遗骸是一项非常复杂、细致又漫长的工作,需要各方努力才能完成。

元帅之女的嘱咐就是革命后人的职责。回到方山的吴殿明思虑良久,考虑再三,最终把目标锁定在了李来平身上。“老李虽然是个农民,但听闻他喜好收藏红色伟人像(画)章,还在自家院子里举行升国旗仪式,感觉他有这个情怀,能担当此重任。”吴殿明回忆道。

当吴殿明来到李来平家,说出收迁烈士遗骸一事时,李来平没有一丝犹豫,满口答应。他告诉笔者:“这与之前去兴县观看公祭仪式有很大关系,内心的那种火热从未消除。”随即,李来平便在全县展开了烈士资料的普查,成为一名晋绥边区收迁烈士遗骸的志愿者。

承诺做一件事容易,坚持做一件事就难能可贵了。方山县是1971年恢复建制的,除保留特别有影响的几位烈士的资料外,战争年代牺牲的烈士资料几乎为零。为此,李来平便开始了漫长的“马拉松式”的普查。找资料难,找烈士遗骸难上加难,战争多发生在偏远的高山陡坡,地形十分复杂,大部分烈士不是牺牲在茂密的林地,就是乱石沟地,加上战乱的特殊情况,烈士牺牲在哪里就埋葬在哪里。年代久远,水土流失,地形变化,让很多烈士墓面目全非或没有影踪。有个别烈士后代因迁居外地,无法取得联系,依靠当地群众和为数不多的年长老人,成为寻找烈士遗骸的唯一途径和渠道来源。

寻找烈士遗骸犹如大海捞针,但李来平不惜一切代价,持之以恒,一步一步地迈出了他收迁烈士遗骸的艰辛之路。

该县北武当镇新民村90岁老人张启明提供,八路军为掩护从延安过来的党组织,朱昔、武永祥、苏明三位烈士遭到日寇包围,牺牲在该村的岔梁山和黑泥山一带。获得这一信息后,2019年清明节前,李来平和勘验人员携带干粮、矿泉水先后在疑似有烈士遗骸的范围内连续寻找了50多天,由于此处是沙棘丛林和乱石地带,勘验人员无法进入,他们只能用探杆一杆一杆地扎,但扎遍了所有地段都没有找到。万般无奈下,李来平徒步往返十多里路将行动不便的张启明老人抬到山上进行地理位置的辨认,终于找到了三位烈士的遗骸。

2019年7月,根据薛正清烈士孙女提供,薛正清是方山县北武当镇人,牺牲时任358旅供给部主任,在一次战役中牺牲在陕西省榆林市横山县树茂村。为了尽快找回烈士遗骸,实现烈士后代的夙愿,李来平和烈士后代奔赴陕西省榆林市横山区,连续7天查阅了大量资料,经过周密调查核实,证明薛正清烈士就牺牲在此地。他们又来到烈士牺牲的地方,当地一位92岁的老者回忆:“由于当时敌人飞机狂轰滥炸,大部分烈士的遗骸早已没有踪影。”这让李来平感到十分遗憾!

在寻找烈士遗骸过程中,只要有一点线索,只要有一线希望,李来平都不轻易放过,更不轻言放弃。5年来,他和志愿者队友们不辞劳苦,不畏路遥,风餐露宿,披星戴月,查资料,访老乡,听口传,勘遗址,从点滴的蛛丝马迹中寻找战场遗址,从片言只语中整理八路军战士英勇杀敌的感人故事。一次次地身临其境,深深地感动着花甲之年的老李,虽然他时有囊中羞涩,但对烈士的崇敬,对国家的炽热释然不绝。5年来,他们的足迹遍及方山、交城、文水、岚县、离石、临县、岢岚、静乐、娄烦、宁武等10多个县,50多个乡镇近200个村庄,行程约11万公里,步行约5000公里。2019年成功将收迁的12具烈士遗骸迁葬于晋绥烈士陵园,取得了他收迁烈士遗骸工作的首次成功。李来平说,2019年秋后,他们一直没有停止对烈士遗骸的收迁工作,到目前共发现核实认证的烈士遗骸达63具,其中方山县有14具,待疫情过后,将集中进行收迁。

李来平的艰辛忠诚得到了贺晓明的高度认可和极力赞扬。2020年7月28日,贺晓明在北京召开晋绥边区收迁烈士遗骸座谈会,专门接见了李来平并向他颁发了晋绥边区收迁烈士遗骸志愿者证书。

“方山收迁烈士遗骸的重任就依靠你了!”“我定当不负信任,告慰英烈,把收迁烈士遗骸工作进行到底。”李来平回忆着贺晓明拉着他的手,说着动情话的感人场面。

明天会更好,红色基因代代传

一年365天,李来平有200天以上的时间都奔波在了收迁烈士遗骸的途中。家里原来承包的五亩责任田,他顾不上种辞退成三亩,别人的责任田亩收入都在两千元以上,而他的收入不足一千元。更让人不解的是,自从开始收迁烈士遗骸工作,家里的收入大大减少,而且还有了外债。近三年来,为收迁烈士遗骸他自费花去10万多元,许多人情也因此变得“淡”了许多。

李来平也是普通的农民,面对家庭他也有着巨大的压力和不解的困惑。但每每说起收迁烈士遗骸的事,他就浑身有了使不完的劲。他说:“他决不能辜负党和人民的重托,不能辜负元帅之女的嘱咐,哪怕困难压力再大,也要坚持到底。”

收藏好红色文化资料,把红色基因传承好,这是李来平在收迁烈士遗骸的同时,思想上发生的一个重大飞跃。五年来,他先后收集了在抗日战争时期发生在方山县的大小十多个战役的故事,如麻峪伏击战、抗日烽火方山树林则村伏击战;还收集了烈士任振华革命故事二三事,抗日战士王耿人,崔海治等烈士事迹;还有在抗日战争时期日本帝国主义蹂躏方山人民,发生在大武、阳圪台、峪口等地的悲惨案例。同时,他还收集伟人像章、画60多幅,记录我党重大历史变革时期的各种报刊300多份,实物100余件。这些收藏都是进行党史、国史教育的极好教材。

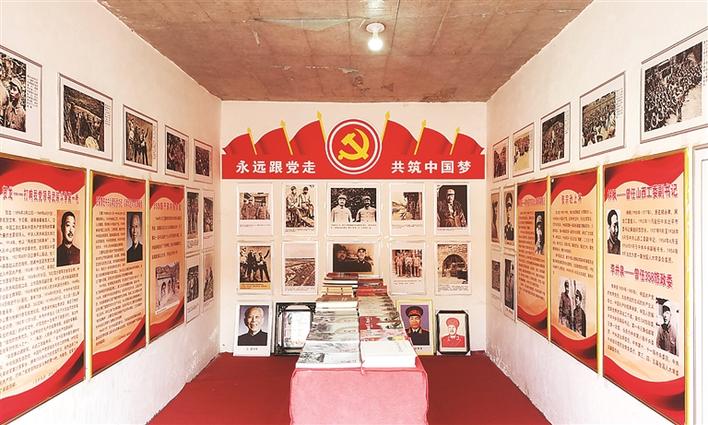

2020年8月9日,李来平筹集5万多元在自家院子里创建了红色庭院,正式向社会免费开放。传承红色文化,厚植家国情怀,近两年来,共有党员干部、老师学生、老革命和烈士后代360多批次8万余人前来参观,接受教育。目前,李来平的红色庭院共收藏不同时期的红色物件2000余件,成为党员干部接受教育的又一本土新场所。

伟人有伟人的伟大,凡人有凡人的壮举。李来平收迁烈士遗骸的善举逐步赢得了社会各界的认可和称赞,也得到了一些好心人的帮助支持。2021年5月13日,李来平被山西省晋绥文化教育发展基金会确定为吕梁市八路军烈士遗骸收迁志愿者工作队队长,同年7月1日被聘为山西省晋绥边区历史文化研究会副会长。今年“三八”期间,李来平的红色庭院被山西省妇联评为“全省美丽庭院”。前不久,方山县举行的首届方山榜样颁奖典礼上,李来平被授予“家国情怀”方山榜样奖。

荒山沟壑间,荆棘丛林中,校园内外处,庭院若市时,李来平奔波着,坚持着,宣讲着,活跃着……

他说:“困难是暂时的,明天是美好的,能让革命精神、红色基因代代相传,是他余生的坚守和事业,追求和梦想!”