心语心愿

①宗玉娥:从事这个行业是一个非常正确的选择,这不仅解决了我们小家庭的困难,而且让我这个井底之蛙走出了家门,看到了外面五彩缤纷的世界,开启了新的人生。

②邸金莲:通过政府提供的专业化的培训,我不仅系统地掌握了护工知识,还学习了育儿嫂知识,而且很快通过了技能认证,现在,我也是吕梁山护工的“正规军”了。

③张琇珍:感谢市委、市政府搭建的吕梁山护工平台,让我们大山里的农村人走出大山,靠自己勤劳致富的双手实现自我价值,让我的家庭实现了质的变化,过上了幸福美好的新生活。

④刘国香:养老陪护首要的也是最关键的就是要帮助老人完成日常活动,包括起床、洗漱、穿衣、吃饭等各种细节。

⑤刘泽萍:我将继续用自己的专业与真诚诠释吕梁山护工“诚信、勤劳、专业”的品牌内涵,用实际行动实践新时代敬业精神。

⑥王瑞:我遇见的每一个人或多或少是我的老师,因为我从他们身上学到了很多东西。我会用心感恩生命里的每一次遇见,感恩党和政府……

宗玉娥

护工让我日子有奔头

□ 本报记者 刘子璇

翻开手机里的照片,护工宗玉娥满是感慨,“这些照片记录了我从事护工工作以来很多的经历,这都是我的人生财富……”

宗玉娥是孝义市中阳楼街道桥南村人,如今也是汾阳医科大学汾阳分院的一名护工。多年来,她和丈夫和一直以务农为生,虽然一家子并不富裕,但也相濡以沫,其乐融融。

谁料丈夫的一场病打破了这个家的平静生活,高额的医疗费用不仅掏空了宗玉娥家的所有积蓄,还欠下了不少外债,本到适婚年龄的儿子也因为父亲的疾病推迟了谈婚论嫁。“那会我还到处打零工,家里的开支都靠我这每月一千五的工资,治病欠了不少钱,哪里有那么多钱给儿子结婚?”宗玉娥回忆。

护工培训政策为宗玉娥开启了新生活的一扇窗。在丈夫生病的第二年,一次偶然的机遇,宗玉娥报名参加了吕梁山护工培训,并且顺利取得了资格证。

对于宗玉娥来说,拿到资格证仅仅只是开始,参加过培训的护工朋友对她说,要想通过技能挣到钱,还是要改变观念,放下一切顾虑大胆走出去,才能为家庭减轻负担,实现人生的改变。宗玉娥犹豫了,毕竟自己已经五十多岁了,就这么跑出去,儿女和丈夫会不会答应?左邻右舍又会怎么看?

左右为难的宗玉娥和家里人商量,没想到家里人都非常支持。“政府免费让我们学习技能,我应该把这种技能用到实践中,改变自己的生活和命运。”于是2018年底,没怎么出过远门的宗玉娥到了山东青岛紫荆护理,接到了护理工作的第一单。她按照培训时学习到的技能,用不标准的普通话和病人家属谈论病情,打消自己和家属之间的陌生感,渐渐地她和病人、家属变成了无话不谈的朋友,她真诚的态度和专业的护理技能得到了病人和家属的信任。

五年时间过去了,宗玉娥仍不改初衷,从事着照顾病患的工作。靠着专业的技能,宗玉娥现在每年有7万多元的收入,撑起了她的家。丈夫和子女也越来越支持她的工作,他们也知道宗玉娥喜欢这份工作。

“从事这个行业是一个非常正确的选择,这不仅解决了我们小家庭的困难,而且让我这个井底之蛙走出了家门,看到了外面五彩缤纷的世界,开启了新的人生,我非常满足。”宗玉娥这样说。

邸金莲

从“零经验”到“正规军”

□ 本报记者 阮兴时

清晨六点半,在山东济南的李奶奶家,护工邸金莲已经做好了早饭,准备帮助卧床的老人洗漱、如厕、翻身、叩背、按摩手脚,做完这些,是早上七点半。喂老人吃过早饭后,邸金莲把家中擦拭得一尘不染,空闲的时间,她还会陪老人唠唠嗑,天气好的时候搀扶老人晒晒太阳……

邸金莲的到来,让老人一家人松了一气。邸金莲照顾的李奶奶有两个女儿,一位在国外,另一位工作忙,她们都难以长期承担陪护重任。去年九月份,通过山东润和家政公司她们找到了邸金莲,简短的询问中,就感觉到邸金莲是个专业细致、踏实能干的护工。听说邸金莲是吕梁山护工时,家属们更觉得“没错了”。邸金莲也没有让雇主失望,在她的精心护理下,84岁的李奶奶脸上渐渐红润起来,笑容多了起来,李奶奶的两个女儿对她的诚信、勤劳、专业赞不绝口:“这样好的护工,真是打着灯笼都难寻,把母亲托付给吕梁山护工,我们一百个放心。”

今年50岁的邸金莲是岚县人,丈夫是大车司机,女儿也参加了工作。在邸金莲眼中,50岁是她人生的“黄金”年龄,没有了家中柴米油盐的羁绊,正是学习一技之长,赚钱致富的好时机。

一次机缘巧合中,她参加了岚县一家家政公司的“护理培训”班,之后被推荐到北京一家养老机构做护工。“零经验”的邸金莲在踏上去北京的列车时心中有些许不安:“只要我踏实肯干,多看多学,未必就比别人做得差。”到北京后,邸金莲才知道世界有多么的大:在养老机构里,一个护工需要照顾6个半自理老人,每天需要为他们穿衣、梳洗、扶上厕所,还需要时刻留意老人的起居,以防发生意外,“一天下来,累得都直不起腰。”邸金莲说。可由于她没有接受过正规系统的培训,做的活比别人多,工资却比别人拿到的少,这更让邸金莲的心中增添了几分落寞,独在异乡的她有些心酸。

2022年,当得知第69期吕梁山护工培训即将开班,邸金莲毅然辞去养老院的工作参加了培训。“通过政府提供的专业化的培训,我不仅系统地掌握了护工知识,还学习了育儿嫂知识,而且很快通过了技能认证,从此,我也是护工护理‘正规军’中的一员了。这对我往后的工作很有帮助。”邸金莲告诉记者,在山东的李奶奶家,她的工资已达到8000元,最重要的是,成为一名“吕梁山护工”,她始终觉得有吕梁市委、市政府在她身后,这让她感到无比踏实、心安。

张琇珍

憋着冲劲走出大山

□ 本报记者王洋

“祖祖辈辈都是面朝黄土背朝天干农活,家里上有老下有小,除了丈夫在外打零工,家里也没有其他收入,不想再过这种苦日子了,趁着自己还有精力,出去拼一拼,大不了再回来嘛。”张琇珍心里憋着一股子冲劲。

张琇珍是交口具桃红坡镇土生土长的农村人,为了过上更好的生活,2016年她的儿子考上大学,张琇珍这才有了时间能外出打工。

一说到打工,张琇珍就一脸犯愁,干什么好呢?

“2016年村里边宣传吕梁山护工外出培训的政策,还可以免费培训,培训结业后根据自己所学的技能知识推荐找工作,当时我就报名参加了吕梁山护工培训。”张琇珍回忆说,培训结束后,我被招聘到一家医院开始从事护工工作。起初从事这份职业没什么经验,护理知识缺乏,遭到雇主的质疑,有时也想过放弃,但是一想到上大学的儿子和贫困的家庭,就一次次地坚持了下来。

几年来,张琇珍不断学习实践再学习,从刚开始就业月收入3000元左右,到现在月收入8000多元。慢慢地,张琇珍对护工这个行业开始热爱起来,遇到棘手的问题就向老前辈、老师们虚心请教,帮助她解答好多疑问,教她好多专业护理知识。如果有家政公司定期培训新学员,张琇珍也会积极参加,为大家讲 述自己的护工经验和学到的知识,让更多的学员能够取长补短,学到更多的实实在在的知识。“从事这个职业后,凭着自己丰富的经验和专业的技能,我先后在运城、阳泉、晋城、忻州、大同、青岛、潍坊、长治、太原市带领团队开展课程演讲、带教新人,我把所有的专业知识和经验技能一一传授给新员工。”张琇珍说。“特别感谢市委、市政府搭建的吕梁山护工平台,让我们大山里的农村人走出大山,不用投亲靠友找关系,只靠自己勤劳致富的双手实现自我价值,让我的家庭实现了质的变化,过上了幸福美好的新生活。”张琇珍对这来之不易的生活充满了感恩。

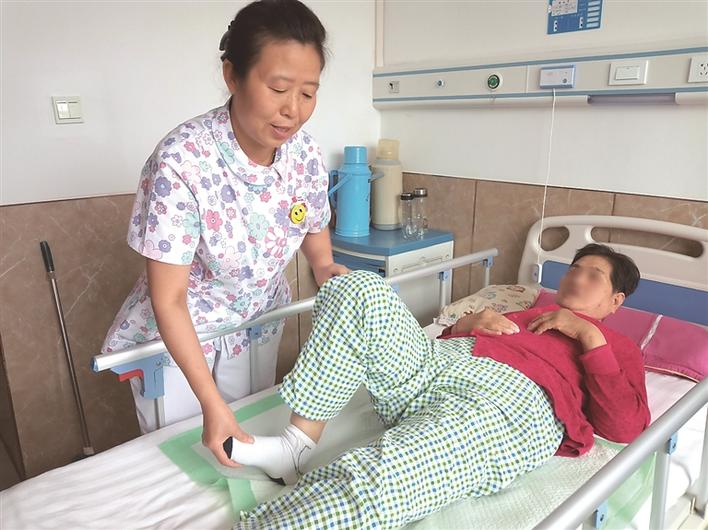

刘国香

外面的世界很精彩

□ 本报记者 康桂芳

“怀揣着美丽的小康梦,走出大山,走进城市霓虹,不要问我的名和姓,我是您的亲人……”一首《吕梁山护工之歌》唱出了护工刘国香的渴望,而她也用行动践行着吕梁山护工的精神内涵!

刘国香是柳林人,今年49岁,2020年在吕梁经济管理学校参加了吕梁山护工养老陪护专业技能的学习,结业考核拿到证书后就选择了北京红山缘家政公司,直奔北京上岗。

从一名“门外汉”到“行家里手”,多次得到客户全家的连连称赞,刘国香用了两年多的时间。刘国香平日里需要照护两位八九十岁老人的生活起居,从家庭环境卫生到老人的个人卫生,从穿衣吃饭到谈心谈话,刘国香的耐心细心用心体现在了点滴之间。

养老陪护首要也是最关键的就是要帮助老人完成日常活动,包括起床、洗漱、穿衣、吃饭等等。刘国香为了让老人吃得好吃得健康,从一开始制作老人爱吃的食物到后来主动上网学习烹饪。她会细心按医生的要求把两位老人日常吃的药提前分配好放到药盒中,并提醒老人按时吃药。每到换季的时候她会把当季的衣物调整到老人最方便最习惯拿取的柜格中。

家中另一位老人身患阿尔茨海默病多年,经常睡眠不好,同时伴有狂躁行为,刘国香总是寸步不离守在老人身边,给老人提供安全细致的照料,长此以往老人对她有了信任感,甚至彼此有了默契。“老太太紧张时,我感觉自己都能感知到,她总是小刘小刘叫!特别依赖我,让我很有成就感!”刘国香说,老人每次睡醒的第一句话就是“小刘!”每天说的最多的一句话就是“小刘,你陪我!”,而每次刘国香都会默默守在老人身边。

据刘国香回忆,有一天,老人突然晕厥昏迷不醒,而那时候客户全家都“阳”,在万分危急关头,在等待医生的时间里刘国香急中生智,迅速采用传统的放血疗法,让老人从昏迷中苏醒,度过危险。如今客户全家人都已经视刘国香为亲人家庭的一员,对她的真心付出心存感激。老人子女说:“从她身上我们看到了吕梁人那种质朴坚韧的品格,她像对待亲人一样照顾两位老人,让我们做子女的备受感动!”

“走出吕梁山就是我的家”,虽然刘国香已经有两年多没回家与家人团聚,但是很显然她在用行动一步步与外面的世界靠近。

刘泽萍

把老人当成自己的父母

□ 本报记者 刘华

“老爷子,别着急,我马上给你换衣服。”北京国防大学社区的华先生家里,正在忙碌的刘泽萍匆匆放下手里的东西,熟练地找到垃圾袋开始收拾床上的排泄物。翻身、擦身、换衣服……这是刘泽萍重复了无数次的动作,她已经熟记于心,和老人谈笑间,床上早已收拾得干干净净。

刘泽萍是一位单亲母亲,为了让两个孩子过上更好的生活,她一直辗转于柳林和离石两地打零工,其中的辛苦和心酸不言而喻。2021年,刘泽萍参加了吕梁经管学校第36期“吕梁山护工”养老护理培训班,正式成为一名养老护工,并成功入职北京红山缘家政公司。

初到北京,她就接到一份有挑战的工作,照顾一位95岁高龄且患有重病的老人以及他的爱人。由于长期被病痛折磨,老人的脾气很差,经常会莫名其妙发火、摔东西,甚至拔掉自己的导尿管,家人们都拿他没有办法。

刘泽萍果断接下了这份工作,她一边照顾两位老人,一边细心观察,逐步摸清了老人闹情绪、发脾气的原因和规律,并耐心与他交流沟通。老人不舒服时,刘泽萍小心翼翼地给他翻身、叩背,需要清洗消毒身体时,她手法轻盈、动作迅速,做饭时尽量做到软硬适度,喂饭时保证碗里的饭冷热适宜,她像对待自己的父亲一样关爱和照顾老先生。慢慢地,老人的情绪变得稳定起来,身体状况也越来越好。

虽然与两位老人只是“雇佣关系”,但刘泽萍早已把这对老夫妻当作自己的亲人。为了更好地照顾好两位老人,刘泽萍在北京度过了两个春节,她害怕自己离开后他们的情绪不稳定,引发身体出现各种不适状况。

“我从心底把他们当成是自己的父母一样照顾,他们对我也像家人一样温暖,时常给我添置各种生活用品和衣物,让我非常感动。”刘泽萍说。她将继续用自己的专业与真诚诠释吕梁山护工“诚信、勤劳、专业”的品牌内涵,用实际行动实践新时代敬业精神。

王瑞

常怀一颗感恩的心

□ 本报记者 冯凯治

来自临县木瓜坪乡庄则上村的王瑞,在2017年偶然听说护工培训的事情,二话没说就报了名,毅然决然地参加了吕梁山护工培训,随后被推荐到天津失智老人康复照料中心成为一名护理员。

“入职以来,我一直照顾老人的吃喝拉撒。每当听到老人发自内心的话和看见老人洋溢的笑脸时,让我感受到平时的辛苦付出是值得的。”远在天津工作的王瑞在电话里向记者讲述着自己从事护工以来的充实人生。

照顾年迈的老人,就像照顾孩子一样的细心耐心和爱心。每天面对失智失能和生活不能自理老人,王瑞都要仔细通过他们的表情和行为动作来分析老人们出想要的表达意思,最后判断其病情和心理变化。

在王瑞管辖的区域里有一位刘奶奶,有段时间拒绝进食,王瑞绞尽脑汁使出浑身解数哄刘奶奶吃饭,有时拿零食,有时拿出家庭相册陪刘奶奶说话哄她吃饭,为了刘奶奶能多吃饭,那段时间的王瑞把嗓子都说沙哑了。还有一位老人刚来时很不适应,经常躁动踹门大声喊叫,护理起来难度很大,但王瑞并没有因为老人的行为而退缩迎难而上,主动克服困难。在老人躁动时王瑞会主动安抚,帮忙舒缓老人紧张的情绪,经过不懈的努力再加上日常精心的护理,老人的情绪现在逐步稳定多了。老人的家属看到后为王瑞竖起了大拇指,并称赞道“不愧是吕梁山护工。”

多年的护理工作,使王瑞对老人更加了解,也觉得自己的工作更加重要。从事护工工作后,王瑞对生命有了更深的了解,不仅要善待老人和自己,更加要善待生命和身边的每一个人。“感恩政府给我重新学习的机会,感恩学校让找学到很好知识,感恩公司让我来到天津,感恩天津失智老人康复照料中心给我稳定的工作。”电话另一头的王瑞哽咽着说。

采访临近结束后,王瑞通过微信给记者发来爱默生的一段话,“我遇见的每一个人或多或少是我的老师,因为我从他们身上学到了很多东西。”最后王瑞发来一句话,“我会用心感恩生命里的每一次遇见,感恩宝贵的重生……”