创建文化生态保护实验区,加强非物质文化遗产保护,对弘扬优秀传统文化、推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,助力文化强国建设,具有十分重要的作用。

吕梁所辖的交城、文水、汾阳、孝义四个县市,2010年被文化部批准列入晋中文化生态保护实验区。实验区内传承着历史悠久的黄河文化、仰韶文化、龙山文化、农耕文化、晋商文化、红色文化、廉政文化,人文底蕴深厚,文化形态多元,表现形式多样。区内既有入选世界文化遗产预备名单的杏花村汾酒老作坊,也有交城玄中寺、汾阳太符观、孝义三皇庙、文水则天庙等18处国家级文物保护单位,还有汾阳、孝义2个国家级民间文化艺术之乡,汾阳杏花村镇、贾家庄镇2个中国特色小镇,汾阳杏花村镇、交城夏家营镇段村2个国家级历史文化名镇名村,交城磁窑村、文水刘胡兰村等29个国家级传统村落。

晋中文化生态保护实验区(吕梁片区)设立以来,吕梁市不仅积极推动非遗在保护中传承、在传承中发展,也加强对自然环境和人文环境的整体性保护,以保护非物质文化遗产为核心的晋中文化生态保护实验区实现了从立起来到强起来、从活起来到火起来的大飞跃,文化氛围更浓,传承参与度更广,实验区建设焕发出了新活力、绽放出了新光彩。

立起来:筑牢保护区建设四梁八柱

近年来,吕梁市委市政府强化顶层设计,健全创建机制,高起点规划,大力度投入,创新存活空间和传承载体,让保护区建设的的“四梁八柱”更加稳固。

成立了吕梁市非物质文化遗产保护领导组、晋中文化生态保护实验区领导小组,建立了市非遗保护工作局际联席会议制度和市非遗保护工作专家组,市县两级全部设立了非遗保护中心,并专门设立了吕梁市晋中文化生态保护实验区管理中心,为全市非遗保护和实验区建设提供了强有力的组织保障。吕梁市还特别注重制度机制层面的顶层设计,制定出台了《吕梁市非物质文化遗产保护工作实施方案》《吕梁市晋中文化生态保护实验区管理办法》等4个文件;在全省率先开展非遗保护立法,于2017年9月颁布了《吕梁市非物质文化遗产保护条例》,并于当年11月1日起正式实施。在此引导推动下,实验区内汾阳市、孝义市、交城县和文水县也配套出台了一系列保护规划、实施意见和管理办法等,全市非遗保护和实验区建设逐步走上了制度化、法制化轨道。

创建工作开展以来,吕梁市始终坚持“以人为本、抢救第一、活态传承、合理利用、科学规划、整体保护”的主旨原则,将保护区创建纳入全市国民经济和社会发展总体规划,把“规划建设市、县非遗展示展览馆,县级非遗综合传习中心和生产性保护示范基地”列为全市“十三五”规划的重点项目,指导四县市高起点细化实验区规划,分别编制了《晋中文化生态保护实验区规划书》,四县以规划为抓手,强化规划的引领和带动作用,把规划的实施贯穿到了国家级文化生态保护区建设的全过程、各环节。

吕梁市、县两级政府积极作为,大力提供资金保障,为创建提供了强力支撑,也为文化生态的保护奠定了基础。晋中文化生态保护实验区设立以来,全市已累计完成投资1.1亿元,其中市县两级财政累计投入资金近3000万元,社会资金累计投入8552.8余万元。从2018年起,我市将非遗保护专项经费列入每年市级财政预算,今年又将保护区专项经费增加至200万元,实验区四县市也将配套经费纳入了本级财政经常性支出预算,并设置为独立的一级科目。

坚持目标导向、结果导向,吕梁不断探索创新、不断学习借鉴,建立起了项目、传承人、基地、保护单位“四位一体”传承保护载体,形成了“三五”传承保护工作模式,即项目“五个一”:一个保护方案、一个基地、一批展示平台、一批普及读物、一套档案资料;传承人“五个一”:一份计划、一批学员、一项展示展演活动、一批创作成果、一套实物及资料;基地“五个一”:一个专家指导组、一套工作班子、一个传习场所、一定保护经费、一批保护成果。“三五”模式的运行推行,在提高传承保护水平、保证项目实施质效上起到了十分重要的作用。

活起来:保护区建设硕果累累

创建工作开展以来,吕梁市采取由市级主导、四县市联动的工作模式,将文化生态与自然生态、物质文化、传统习俗、特色产业等统筹起来,系统性予以保护。

实验区设立以来,已有80%的非遗资源申报为各级非遗名录,区内现有国家级非遗代表性项目9项,省级39项,市级79项,县级281项,形成了以国家级项目为龙头,省级项目为骨干,市县级项目为基础的四级非遗名录体系;有国家级非遗代表性项目代表性传承人7人,省级40人,市级153人,县级377人。国保、省保单位分别从2010年的10个、16个增加到2022年的18个、36个,全部完成了可移动文物普查、不可移动文物实地核查、革命文物调查等基础性工作,为后续的保护、发展、传承、利用提供了资料依据。

市政府通过采取抢救性保护、记忆性保护、生产性保护、区域整体性保护等措施,改善非遗存续状况,对非遗赖以生存的文物场所、古村古镇、汾河流域等进行全方位保护,推动生态环境与非遗传承保护互促互进。市级在吕梁市文化馆规划布局了1000余平方米的非遗传习展示厅,开辟晋中文化生态保护区实验区专区;四县区共设立非遗综合传习中心4个、单项非遗专题展示馆11个、生产性保护基地4个、传承保护基地16个、传习所58个,涌现出了汾酒老作坊、金银器制作等知名传习场所。今年,孝义市人民政府将原孝义市文化馆办公楼统筹建设孝义市非物质文化遗产综合传习中心,目前正在布展设计。文水县将岳村鈲子、狄青花儿鼓、福胜锣鼓传习所进行提升改造,使非遗文化的传承与推广有了更为广阔和便利的传承场所。四县严格对照《非遗工坊认定与管理办法》统筹开展非遗工坊认定和管理工作,现已上报备案10余个。

以培养一批能工巧匠、培育一批知名品牌为抓手,吕梁挖掘实验区内传统工艺项目资源,推动传统工艺振兴。组织实验区25名大师提交作品和实操视频,参与第六届省级工艺美术大师终审,王茂伟、许粉香2名大师入选;开展了实验区工美及相关产业摸底工作,摸查到相关企业51户、专业场馆12个;成立了吕梁市工美非遗创作园区,内设晋中文化生态保护实验区专区,现已吸引10余户非遗工美大师工作室入驻,形成了社会力量创办文化园区的良好示范效应;组织实验区20余家非遗项目参加第六届山西文博会,展示吕梁特色,展销吕梁产品。

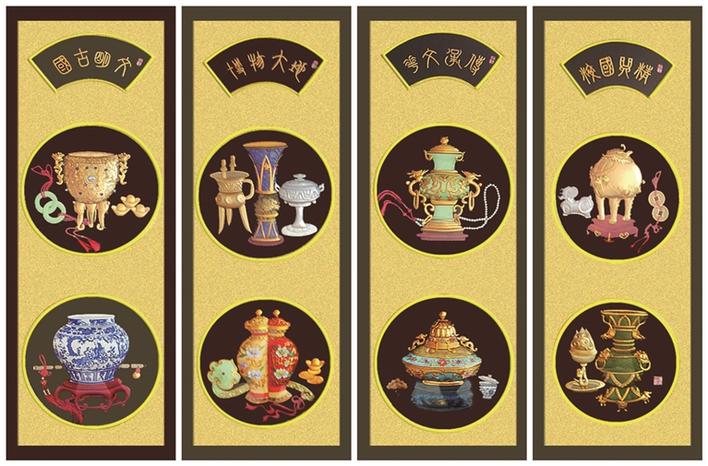

吕梁市还对实验区濒危项目进行了抢救性记录,拍摄了《晋中文化生态保护区吕梁片区宣传片》《文水左家拳传承人左连通纪录片》《汾孝磕板采茶调纪录片》等专题视频资料;完成了实验区项目数据档案库建设;市县两级编辑出版了《吕梁市晋中文化生态保护实验区非遗图典》《吕梁市非物质文化遗产荟萃》等非遗文化丛书52种、抢救性记录丛书6种;《孝义碗碗腔系列丛书》列入省委宣传部重点图书扶持计划;制作《孝义皮影木偶艺人口述史》《非遗传承人纪录片》等数字化保护产品50个。

热起来:非遗传承活动遍地开花

与此同时,吕梁市坚持宣传引导,释放文化活力,在重大节庆和“文化和自然遗产日”期间,集中展示晋中文化生态保护实验区(吕梁片区)文化魅力,先后组织举办了“晋中文化生态保护实验区(吕梁片区)非遗博览会”、“新时代新征程新画卷”晋中文化生态保护实验区成果展、文化和自然遗产日非物质文化遗产系列活动、“非遗在身边 文化共传承”现场抖音直播活动等一系列线上线下专题展览、展示、展演活动。利用文化馆、图书馆、美术馆、博物馆等公共文化场馆开展非遗培训、展览、讲座和学术交流等活动。充分利用报刊、广播电视、互联网、微信等多种媒体手段,多方位、全角度广泛开展非遗宣传。组织70余个非遗项目及代表性传承人进校园、进社区、进景区,举办各类活动2000余场次,年演出场次600余场,剧场年演出270余场,送戏下乡每年均在400场以上。通过以上活动的开展,满足了广大群众的精神文化需求,提升了全社会对非遗的认知和保护意识,促成了非遗保护成果普惠共享,有力地营造和促进了非遗传承保护的浓厚氛围。

火起来:创新力量让非遗融入生活

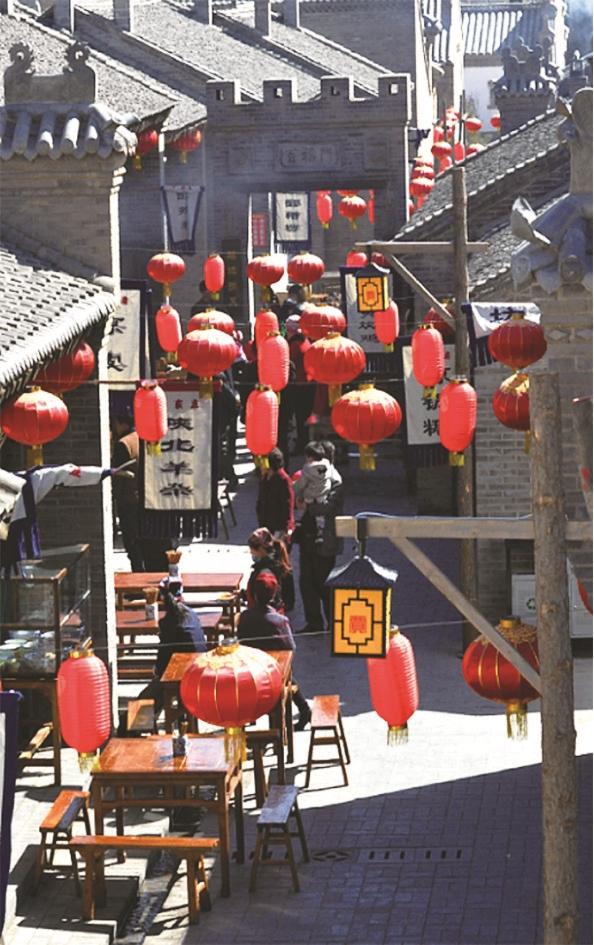

着力构建完整系统的文化生态保护体系。在创建过程中,吕梁市坚持实验区保护与景区开发相融合,保护项目、传习场所与精品旅游线路相连接,传承资源与旅游活动相结合,较好地实现了“以文塑旅、以旅彰文”的文旅融合发展目标。引导有条件的县(市、区)创建并申报夜间文化和旅游消费集聚区、旅游休闲街区、文化和旅游融合发展示范区和文化产业示范园区(基地),山西丽彬文化传媒有限公司、山西杏花村汾酒集团旅游有限公司、贾家庄腾飞文化传播有限公司等3家成功申报山西省文化产业示范基地;从现代演艺、特色文创等15个方面发展文旅新业态,促进市场主体发展,稳步推进市场主体倍增。文水县在苍儿会景区设立了非遗展区,汾阳贾家庄入选“第一批省级非遗旅游体验基地”,苍儿会生态康养之旅、贾家庄研学之旅两条线路入选国家文化和旅游部推出的“乡村四时好风光”乡村旅游精品线路,交城县庞泉沟景区、汾阳贾家庄景区被纳入省级“康养休闲非遗之旅”线路,民众主动传承非遗的自觉性大大增强,实现了非遗嵌入现代生活的目标。

将保护区建设与重大文化活动开展等工作融为一体,在实验区为每村分别配备了一名文化宣传员,建起了一千余人的非遗义务普查员队伍;村级综合文化服务中心实现了全覆盖;乡村文化记忆工程已经全部启动,布置展厅25个,搜集文化资源照片5330余张,展出各类实物18356件,整理了1336名农村传统文化人才记忆档案。实验区逐步实现了从单一的非遗保护向文化生态整体性保护转变,让非遗更好地融入时代、走进生活,真正让非遗活起来。

强起来:非遗转化结出产业硕果

吕梁片区采取由市级主导、四县市联动的工作模式,将文化生态与自然生态、物质文化、传统习俗、特色产业等统筹起来,着力构建富有吕梁特色的完整系统的文化生态保护体系,形成了较好的品牌效应。汾阳市主打汾酒制法工艺展览展示,打造了杏花村酒文旅融合发展品牌;孝义市以非遗综合传习所为中心,开发了周边南曹豆腐文化村、杏野砂器特色小镇、贾家庄汉民族婚俗展演等非遗文化,形成了与三皇庙景区、曹溪河景区互融互促的发展格局;交城县在卦山景区内的田家山村创建非遗文化村,将景区保护开发与传统堆绫艺术、金银铜器制作技艺、玉雕技艺等非遗传承发展融为一体;文水县把武皇群锣、文水长拳、武则天的传说、狄青的传说、文水剪刻纸、保贤牛肉等非遗传承与女皇文化、刘胡兰红色文化、苍儿会绿色生态文化等人文、自然要素集聚整合,打造非遗+旅游品牌。

立足本地特色文化形态,以非遗助力产业发展,以企业助推非遗保护传承与弘扬,实验区内不少传统技艺类非遗项目已形成集产供销于一体的完整产业链,做到让非遗走进日常生活,实现了非遗的生产性保护。汾阳市建立全国最大的清香型白酒生产、销售基地,连续四年举办世界酒文化博览会;杏花村酒文旅融合项目于2020年3月正式启动,截至目前,累计投资已达3亿元;文水县吴村1000余人从事葫芦种植、收购、加工、销售,走出了一条非遗助力乡村振兴的路子;文水鈲子常态化参加演出活动,成为吕梁非遗传承保护的一张名片,在全国打响了品牌。

发展中创新,创新中继承。经过十多年的努力,吕梁在晋中文化生态保护实验区创建中,不断铸保护之基,燃传承之火,兴发展之势,普传播之歌,提出的建立非物质文化保护传承体系、助推经济社会可持续发展、建设共同精神家园三大目标基本实现,取得了社会效益和经济效益双丰收。