从康熙八年(公元1669年)到十二年(公元1673年),于成龙从五十三岁到五十七岁,在黄州府同知的任上干了四年。适应了罗城和合州的穷苦环境后,到了比较富裕的黄州,反而让于成龙大吃其苦。

康熙八年于成龙上任的时候,黄州府下辖黄冈、麻城、黄陂、黄安、蕲水、罗田、广济、黄梅八县和蕲州。

同知职责

于成龙的职务是黄州府同知,是仅次于知府的“二把手”,级别是正五品,比合州升了一级,每年俸银应该还是八十两。这次升官,主要原因是罗城时期的“举卓异”,按规定要官升一级,并且调到好地方去。此外,他在合州时为皇上采办木料,也算大功一件,所以知州任期未满就升职调任,并且由“苦差事”换了个“肥缺”。明清时代的封建制度,有其完善的一面,有了功劳和政绩,就有相应的提拔鼓励措施,也算是“有章可循”的。

同知官雅称为“司马”,与通判共同协助知府的工作。按《清史稿》的记载:

同知、通判,分掌粮盐督捕、江海防务、河工水利、清军理事、抚绥民夷诸要职。

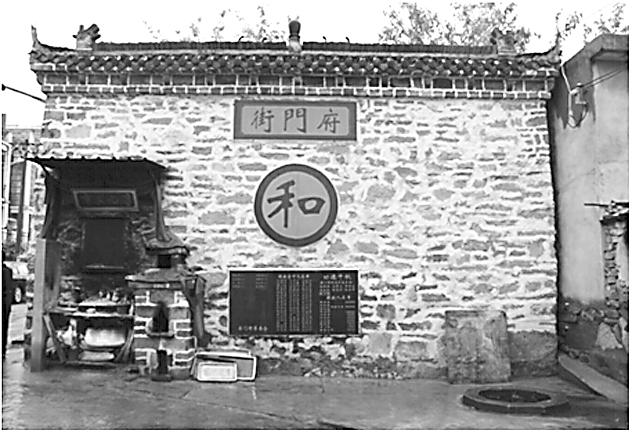

按照知府大人的安排,于成龙平时不住黄州城,而是镇守在麻城县歧亭镇(今麻城市歧亭镇),独立管理一部分事务。

黄州盗窃案件频发,于成龙的主要责任是“捕盗”,同时,也分管一部分其他的民事。后因惩恶扬善颇有成效,有了名声,就兼理了“黄汉捕务”,即黄州府和汉阳府的“捕盗”工作全归他管。因为于成龙是黄州府的“二把手”,当地官民在口头上,就称于成龙为“于二府”,有些官民用赞美的口气称他为“青天于二府”。

黄州捕盗,是于成龙平生最精彩的故事。这些故事,同样带有强烈的于成龙风格:宽严相济,恩威并用。

黄州府盗案多,有一定的历史原因。这地方的山川风土,惯出英雄豪杰。在明末清初的几十年间,战争频繁,当地的官绅百姓,为了保卫家乡,也为了适应改朝换代的复杂形势,建立了很多地方武装组织,依托险要的山寨,时而帮着官兵打起义军,时而帮着起义军打官兵,时而打起“反清复明”的旗号,时而归顺清朝,情况十分复杂。这些武装,号称“蕲黄四十八寨”,势力范围远及邻近各省。到康熙初年,这些武装力量在名义上都已经归顺清朝,铸剑为犁,人员分散开来当老百姓去了。但实际上,仍存在大量的民间秘密组织,蓄势待发,伺机而动,这是盗案的最深根源。

于成龙在罗城时,就积累了不少缉捕盗贼的经验,到黄州后,更是发挥特长,办理了大量的案件,很多破案过程都十分精彩,故事性极强。这里择要介绍几段。

盗匪册子

于成龙刚到黄州时,面对复杂的盗案,一时无从下手。他决心招募一批有盗匪背景的人做差役,“以盗治盗”。著名的大盗彭百龄、“蕲黄四十八寨”首领之一刘君孚,都被他罗致麾下,协助办理盗案。然而,还有个著名的盗匪头子,叫汤卷,也投奔过来,并且利用于成龙的官方背景,继续为非作歹。于成龙知道汤卷的所作所为后,耐心说服教育的同时,还经常请汤卷喝酒。

在酒席上,于成龙满面笑容地说:“本府没有别的爱好,就是喜欢喝两杯,可惜一直找不到势均力敌的酒友。听说你酒量不错,咱们结为酒友如何?”

汤卷受宠若惊,连忙点头答应,表示愿意陪着大人喝酒。两人于是推杯换盏,开怀畅饮。看看酒喝得差不多了,于成龙便说:“本府知道你精明强干,忠诚可靠,是个捕盗的能手。以后你要帮着本府破案,立了功,本府一定好好提拔你。”汤卷酒醉心不醉,连连点头答应,但没有进一步的表示。

于成龙知道汤卷还有戒心,便故意放开酒量痛饮,不一会儿便醉得一塌糊涂。这样,几次之后,汤卷认为于成龙很信任自己,慢慢就放下了戒心,也常喝得酩酊大醉。于成龙借着酒劲向他打听盗案的事,汤卷仍然是不露口风,只说自己工作很认真,但没有捕到盗匪。看来,两个人都是酒中的高手。

有一天,汤卷在于成龙那儿喝醉了,踉踉跄跄离开。于成龙则换了便服,在后边尾随。看见汤卷被同伴请进了一家酒店,于成龙也跟了进去,精明的汤卷竟没有发觉。汤卷和一伙来历不明的人继续喝酒,席间大声吹牛,从衣袋中掏出一本册子,指着册上的人名说:“某某是会养爹娘的,我要好好照顾他……某某是爹娘指望不上的……”于成龙藏在旁边,听得清清楚楚。知道所谓的“会养爹娘”是指向汤卷行贿,“不会养爹娘”是指不向他行贿。这本册子,正是汤卷制作的盗匪名册。

第二天,于成龙继续请汤卷喝酒。汤卷这次十分放肆,喝醉后大谈自己的犯罪往事,说自己以前做过强盗杀过人,当捕役后讹诈过别人钱财,奸淫过别人妻女。于成龙看他醉得差不多了,便问道:“听说你的衣袋中藏有盗匪名册,能不能拿出来给本府看看?”

汤卷立即就吓醒了,矢口否认。

于成龙命差役搜汤卷的身,果然搜到了一份名册。于成龙拿着名册看了看,确实详细记载了黄州的盗匪情况,是极其重要的档案资料。于成龙为人也算厚道,不准备和汤卷计较。但汤卷事后不思悔改,仍然有严重的违法犯罪行为。于成龙不得已便把汤卷抓起来,对他说:“你这样的行事,不可能在人世立足了,不如早早回去。”

汤卷一边磕头求饶,一边不解地问:“小人一直跟随老爷办案,不知该回到哪里去?”

于成龙平静地对汤卷说:“回黄泉去呀!”

汤卷彻底崩溃了,哀告道:“小人虽然该死,但家里还有老母。请大人开恩,让我回家看看老母再死吧!”

于成龙哪里敢把这“地头蛇”再放回去,知道汤卷确有老母,就大发慈悲,拿出一两俸银,让差役送到汤卷家中,以尽同衙共事之情。然后下令汤卷自尽,算是给酒友留了一个全尸。

微服私访

于成龙掌握了盗匪册子,里面不但有盗匪姓名,还有居住地址,办案果然方便多了。

有一次,于成龙出城办事,经过郊外某个村子,就对村里人说:“你们村,某某是大盗,某某是小偷,共有十八个罪犯。但因为最近比较守法,没有犯案,所以先饶了他们。一旦犯案,立即打死。”说完就扬长而去。这话在村里传开,大家都说于成龙简直是神明,那几个罪犯,也吓得逃跑了。

但于成龙也不敢轻信汤卷这份册子,他对差役们说:“人命关天,这种事绝对不敢鲁莽。一定要认真察访,掌握确凿证据。如果冤杀一个人,将来到阴曹地府里是要偿命的。”

为此,他经常骑一头驴子,化装成外地客商、农民、算卦先生等各种角色,到田野村落里认真调查,和当地的各色人等交流,详细掌握各路盗匪的犯罪事实。于成龙本人认真了,其他奉命调查的差役也不敢马虎,不敢欺骗。所以,黄州府的盗案破获率提高了很多,冤假错案却极少。

于成龙在微服私访过程中,还发生过一件趣事。有一次,他装成算卦先生出去,中途在一家书馆休息,顺便听书馆先生给学生们讲书。坐了一会儿,书馆的主人端出点心来给先生吃,这教书先生又盛情邀请于成龙一起吃。于成龙吃了一点,就告辞走了。

第二天,于成龙派人把这教书先生传唤到衙门说:“昨天承蒙你的盛情,请我吃点心,非常感谢。但是,你教小孩子读书,很多地方都教得不对。你自己心里都不通,怎么能教别人呢?还是散馆回家吧。”

教书先生磕头求饶:“我家里贫穷,如果散了这个馆,日子就过不下去了。”

于成龙说:“想过日子也不能误人子弟呀!”

说完,取了二两银子赠送给这位先生,让他过日子。又赏了他五大板,作为他误人子弟的教训。

这故事,也很典型地反映出于成龙“宽严相济,恩威并用”的办事风格。

罪犯互保

于成龙办案,也区分几种情况。对旧案的处罚力度是较轻的,破获以后,对罪犯痛加教训,然后让人保释。如果有人来保,就会释放,并对保人说:“这个人是真正的罪犯,你如果能保证他改过自新,不再犯案,那以前的案子就不再追究。如果再次犯案,你们保人是要连坐的。”如果过了三天都没有人来保,那这名罪犯仍然要从重处罚。

另外,在保释时,于成龙也会认真察看保人的情况。如果确实是忠厚良民,方才允许取保。如果形迹可疑,那自然逃不过于大人的法眼。

有一回,于成龙正在审理一名大盗,忽然来了十几个人,都要保释这名罪犯。于成龙是精细人,发现这十几个人面目陌生,神情诡秘,不像是良民百姓,便诈道:“本府看你们十几个人,都不像是敦厚长者,莫非全是盗匪,以盗保盗?”这十几个人一听全慌了,于成龙立即命人把他们抓起来审问,果然全是盗匪,便每人赏了三十大板,暂时关在牢里。于成龙的保释政策是不变的,说:“给你们三天时间,如果有人来保,就释放。没人来保,从重处罚。”

三天过后,不仅那名大盗无人来保,这十几个人也没有人来保。于成龙先依法处理了大盗,然后对这十几个人从轻处理:“看你们确有悔过的意思,本府也不想多伤人命。既然无人来保,那你们就互相作保吧。今后若有一人犯罪,其他十几个人都是要连坐的。”这十几个人当然签字画押,盗盗互保,找到了活路。