悠悠俗曲韵随开,

巧夺天工妙剪裁。

村野流行听小戏,

乡风兴起唱歌台。

传经布道渊源去,

口语方音演变来。

渔鼓帮腔文武起,

缠绵幽婉醉蓬莱。

临县道情戏是一种古老的传统戏曲剧种。道情艺术的历史比较悠久,原属道教声腔艺术。中国的道情有两大类,法曲道情和俗曲道情,临县道情属俗曲道情。俗曲道情起源于唐代道士所唱的经韵或俗讲,宋代发展成为唱白相间的曲艺形式道情鼓子词。清代乾隆年间,逐渐演变成为地方戏曲,并被搬上戏曲舞台。

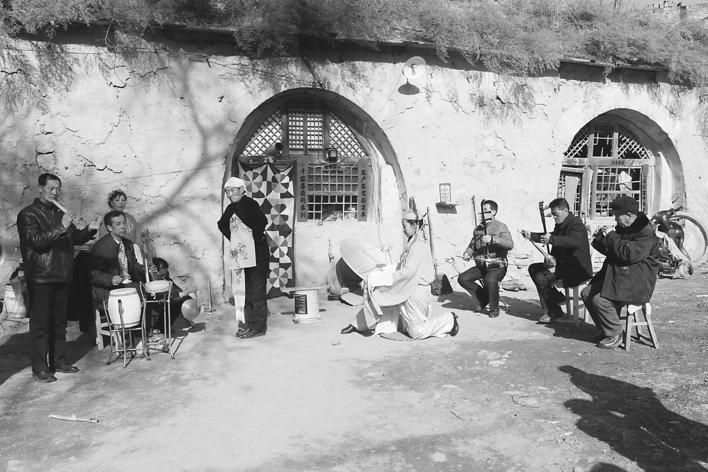

临县道情戏是土生土长的地方剧种,被群众誉为“吕梁山上一枝花”。它主要盛行于临县,分布于方山 、离石、柳林及陕北佳县、米脂、吴堡等地。临县道情戏是集文学、表演、音乐、唱腔、歌舞、美术等于一体的综合性艺术形式,由音乐和剧目两大部分组成。它的音乐比较古老,基本由五声音阶组成,轻快、活泼、开朗、优美。有着浓厚的中国庙堂古典音乐的味道,有着浓郁的晋西地方风味。音乐由锣鼓点、曲牌、唱腔三部分组成。锣鼓点大部分是从晋剧中吸收过来的,有“七锤子”“介板”“叫板”“虎抱头”等四十六个之多。曲牌分丝弦曲牌和唢呐曲牌共五十二个之多。

临县道情各种唱腔既可独立使用也可组成成套唱段,分为由道歌演变成型的平调唱腔和当地民歌同道歌结合形成的小调唱腔两大类,平调唱腔中主要有“终南调”“七字调”“浪淘沙”等;小调唱腔主要是明清俗曲和地方小曲,主要有“太平调”“五更调”“小放牛”等。临县道情唱腔丰富,有着“道情九弯十八调,几个调调一大套,套套里头有弯弯,弯弯里头有调调”的特征,衬字虚腔利用得当,避免了衬字虚腔淹没唱词的缺陷,唱来明快热烈,巧夺天工。著名唱段《翻身道情》便是巧妙应用衬字虚腔的典型范例。它的特点是:突出唱词,将衬字集中用在了填补虚腔:“太阳——出来咳呦嗬哎咳哎咳哎咳咳咳——满山红哎哎咳哎咳依呀……”虽然衬字不少,但由于集中用于填补虚腔,既不影响唱词,又以明快热烈的衬字抒发了感情,因而收到了极好的演唱效果。

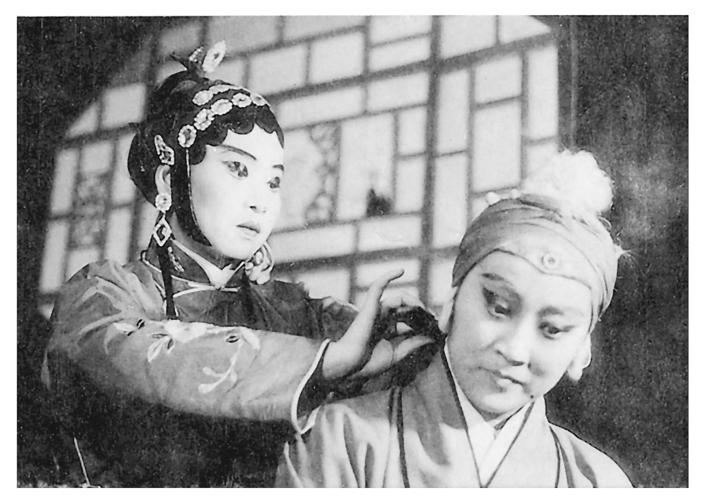

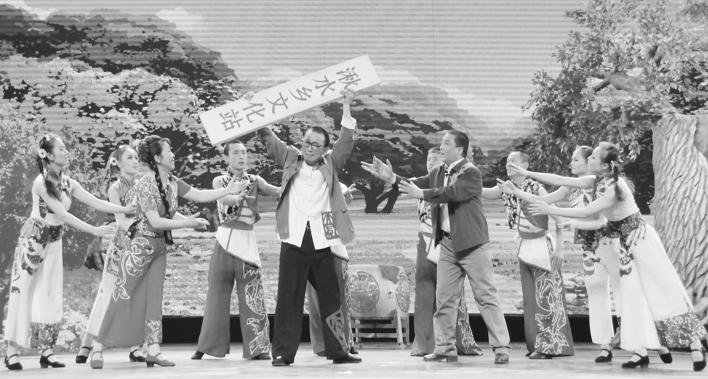

临县道情早期剧目有《经堂会》《卖道袍》《祈子》《三度林英》《张良撒家》《盘道》等,受观众欢迎的有《李大闹店》《张连卖布》《打樱桃》《唤妹子》《扯凤裙》《合凤裙》《挂画》《戏凤》等。新时期以来,临县道情的剧目选择更以反映农民的现实生存境况为自觉的追求,先后排演过《菜园配》《圪权湾》《山村母亲》等剧目,并获多次表彰奖励。这种贴近生活、贴近现实、贴近群众的艺术创作趋向,这也是临县道情雅俗共赏、魅力永驻的原因。

2006年,临县道情经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。