一座依山而建规模宏大的古民宅,一组别具特色错落有致拥有四门院落承载260年厚重历史的古建群,一位忠贞不渝舍生忘死的革命先驱。这座古民宅,是方山县大武镇大武村的张家大院;这位革命先驱,是中共山西第一个支部书记、我党早期卓越的领导人之一张叔平。

张叔平故居

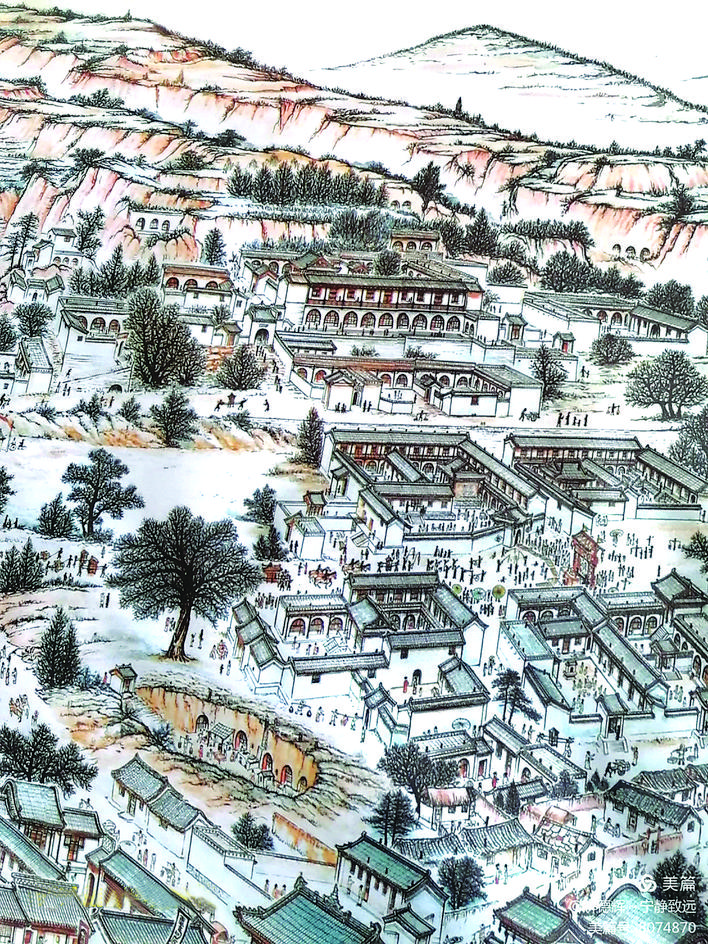

张叔平故居,位于方山县大武镇大武村,据《张氏家谱》记载,张家大院分为1、2、3、4号民宅,俗称大、二、三、四个门里。清乾隆二十五年(1760年),先祖张天元为锡瑷、锡璨、锡琮、锡瑞四个儿子分门列系时,在大武村兴建了规模宏大、形制规整的四院民宅。大院套小院,迂回曲折,回廊式建构,高低错落,古朴典雅,彰显了中国北方古民居的典型特点。这一组清代遗构,真实地记载了张氏家族曾经的辉煌历史。张叔平故居位于四号院古民宅。远远望去,张家大院俨然一座山中城堡,依山设建,鳞次栉比,保存较好。而张氏家族,世守祖训,开明睿智、大气谦和。祖祖辈辈生活在祖上遗留下来的高宅大院里,世代繁衍生息。

张叔平(1897年—1928年),原名秉铨,乳名八八,化名张石州、张农,永宁州大武镇大武村(今属方山县)人。8岁入本镇私塾,14岁因贫困辍学。1914年考入离石县立高小读书。1917年考入原省立第一中学,受到进步青年王振翼、高君宇、贺昌等人影响,投身于救国之路。五四运动时期,参加了学生联合会讲演团,投身革命洪流。1924年加入中国共产党,同年中共太原支部成立,被选为支部书记。次年冬,调往上海从事党的工作。1927年4月调往杭州,任省委组织部长兼职工运动委员会书记。不久,由于叛徒出卖被捕。在狱中,敌人施以各种酷刑,张叔平尽管遍体鳞伤,双腿被压断,但宁死不屈,忠贞不渝。1928年1月20日,英勇就义,时年31岁。

走进张叔平故居,或驻足张家四大门旧貌图片前,观赏规模宏大、形制规整、古韵悠悠的古建民宅,感悟当年人丁兴旺、人来人往的热闹场景;或漫步故居展馆内,仔细端详一幅幅珍贵的照片、一本本详实的史料、一件件先烈的遗物,了解张叔平艰辛而短暂的革命人生;或目睹一处处残垣断壁、芳草萋萋的古院墙壁。这座院子里的革命故事,记录着属于张氏家族曾经的辉煌与传奇,成为当下吕梁人传承革命先驱张叔平记忆的好地方,也成为中国传统古村落,成为专家学者考察古建筑的活化石。

回望张氏家族史

张志杲是大武张氏始祖,从陕西先迁至汾阳,后迁到大武。续承到五世毓秀后代时,有开元、亨元、天元、启元兄弟四人,通过自身艰辛努力,使得家业兴旺,农商并举。有山地、水地,还有经商门面,成为大武方圆60里的豪门旺族,可谓富甲一方。据说,从武汉到永宁州沿线,当年张家商铺有好多处,尤其在武汉有一条街都是张家的商铺。

张天元在兄弟四人中排行老三,聪颖好学,待人谦恭,善于经营,头脑灵活,不仅继承父兄开创的商贸事业,还行走西口,奔赴汉口,穿梭于商晋鄂之间。在与清廷官绅疏通关系时,把北方的粮、油、盐、皮毛、药材等土特产品,通过骡马、骆驼等驮至吴城,然后再由吴城转运至汾州、太原,最后运到汉口。回程时再驮上一些棉布、绸缎、丝、茶叶、烟酒、日用品及洋货等,转销到大西北一带,既开拓了千里贸易通道,又开创了张家基业。经过数年的艰苦创业,可谓赚得盆满钵盈。尤其是在为朝廷运送军粮中,既获得了销售食盐的专卖权,还从中发了一笔大财,成为大武镇商业大亨。在与满清贵族做上生意后,张天元兼具政治头脑和商业精明,充分利用与皇家密切接触的机会,获得了满清贵族对其政治信赖。嘉庆十一年(1820年),张天元嫡孙张潞,被嘉庆皇帝授“武翼都尉配安氏封淑人”,成为紫禁城里从三品官员。同年,诰赠张潞父亲锡瑞“武翼都尉配崔氏封淑人”。嘉庆二十四年正月初一,又诰赠张潞祖父天元“武翼都尉配冯氏封淑人”。张家因获得巨大的政治优势,最终成为拥有贸易特权的大内皇商,商贸之路顺风顺水。然而,到了光绪年间(1875年),张家商贸生意逐渐停滞,家业也日渐走向衰落。

再说,张天元四子张锡瑞,生有二子,长子张公式(太学生),次子张潞。张公式虽有四房太太,但无子嗣。而嗣三门里的老二,张继枢(太学生)生有四子:世星、世阳、世公式、世公式。而张潞传二世后也无子嗣;因此,四门里的房产,全部由张继枢继承。于是,他就在大武村为四个儿子修建了四处宅院,分别叫大宅里,上下二宅,三宅里。张继枢的长子、次子、四子均在外面做生意,因遭遇不测,丢失了性命,导致无后嗣。按照当地习俗,张世公式的儿子张汝坫(张叔平父亲)一人顶了四门,继承了全部祖业。古稀之年的张继枢,看到三个儿子离世,唯恐偌大的房产空闲荒芜,随将上二宅与三宅分给长工们居住,把四门里的一半财产送给族侄子二人,大宅子送给李姓朋友,还象征性地收了两块银元宝。因此,人们就给张继枢起了外号:败家子、干蔓菁。其实,人们错把张继枢之博大胸襟和仁爱之心与败家子划上等号,这是对他超凡脱俗、宽怀大度的一种曲解。

张叔平共有兄弟四人,叔平为老三,与老大张秉公式、老四张秉公式为一母同胞。秉公式、秉公式是同岁,老大、老二因从小娇生惯养,大手大脚。叔平从小喜欢读书与思考。天资聪慧,尊师好学,博览群书,记忆超强,凡是先生指定书目,背得烂熟,且“过目成诵”。堂叔汝功逢人就夸赞:“八八是个好孩子,将来肯定有出息,能为我们张家争光!”后来,叔平读了很多经史典籍,还写得一手好文。私塾先生慨叹道:“可惜现在科举废了,不然,八八将来定能进翰林院”。

张叔平革命事迹

张叔平故居展览室,分为“成长经历”“革命历程”两大部分,通过张叔平生平简介、张氏家族、家庭介绍、太原历程、上海历程、浙江历程六个单元展陈。张叔平的成长与革命经历大致可分为三个阶段:(1901—1919年)求学并接受民主进步思想,参加五四运动;(1919—1925年)深信马克思主义并加入共产党,在山西进行创建党的活动和革命斗争;(1925—1927年)在上海领导工人斗争,被捕后顽强不屈、英勇就义。

张叔平革命事迹和重要贡献,主要表现在参加太原、上海和杭州三地的革命活动中。

在太原,中共太原支部建立后,他积极宣传马克思主义,培养进步青年,吸收优秀团员入党,建立基层党组织。一年时间里,在晋南、晋中、晋北10余个县建立了党组织。在三交、碛口成立了较早的党支部,派遣彭真前往晋南组建党组织。1924年11月,孙中山发表北上宣言,中共太原支部支持孙中山并建立太原国民会议促成会。1925年2月,张叔平出席在北京召开的国民会议促成会时,和高君宇数次去协和医院探望孙中山;发动群众开展反房税斗争并取得胜利,迫使阎锡山当场下达取消征收房税的命令,声援上海“五卅”爱国运动并创办《铁血周报》,号召“铁血男儿奋起救国”;1925年7月,在张叔平等努力下,促成了国民党山西省临时省党部,山西省的第一次国共合作开始形成。

在上海,1926年初,他到十里洋场的黄浦江畔,担任中共上海区委杨树浦区部委书记,以报馆记者身份开展革命工作;任上海码头运输总工会委员长,领导上海工人第三次武装起义。周恩来任总指挥,张叔平为指挥部16个领导组成员之一。调任上海码头运输总工会委员长兼任浦东区工人纠察队总指挥后,开展总同盟罢工。他与马玉夫等指挥浦东工人纠察队攻占烂泥渡第三警察所,缴获武器百余件。

在浙江,组成“红色恐怖团”,惩处无耻叛徒。他不顾个人安危四处奔走,为回击国民党反动派血腥镇压革命人士,清除革命队伍中的无耻叛徒,主持制定“以恐怖还恐怖”行动计划,惩处了一批罪大恶极的国民党右派分子和无耻叛徒,使广大人民深受鼓舞,反动分子胆战心惊;因叛徒的出卖,张叔平被捕入狱。凶残的敌人给他压杠子、坐电椅、灌辣椒水、上老虎凳,用尽各种酷刑,打得他遍体鳞伤,双腿被压断,但宁死不屈。当身份暴露,自知难于幸免,便不再沉默寡言,利用一切庭审、放风机会,揭露痛斥敌人,领导难友狱内斗争。1928年1月20日凌晨,张叔平英勇就义,年仅31岁。他用崇高的革命气节和青春的热血,谱写了一曲共产党人的不朽壮歌,践行了“严守党的纪律,保守党的秘密,对党忠诚、永不叛党”的入党誓言。2005年,中央推出《永远的丰碑》中,专门介绍了张叔平短暂而光辉的一生。

张叔平是许多革命先驱中的杰出代表,他舍生忘死求大义,一腔热血写人生。张叔平虽离开我们93年了,但我们不能忘记为谋求民族解放、人民翻身,建立新中国而抛头颅、洒热血的革命先烈。今天,我们缅怀革命先驱张叔平,追忆他义无反顾、慷慨就义的英雄事迹,就是要学习他精忠报国、赤诚奉献的爱国主义情怀;学习他视死如归、勇敢斗争的牺牲精神;学习他忠贞不渝、宁死不屈的革命气节。