该档案由临县档案馆提供,档号为:62-1·1-002。

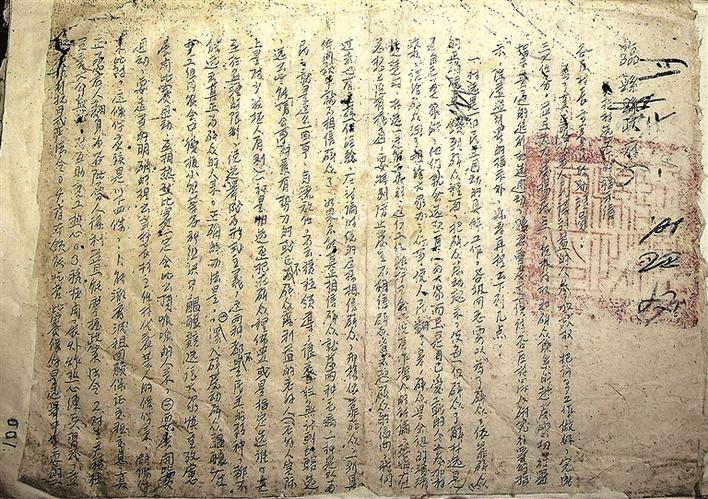

在临县档案馆幽深的库房深处,档号62-1·1-002的《临县县政府关于村选工作的指示信》静静躺卧。泛黄的纸页上,墨迹沉凝如铁,字字千钧:“为了真正吸收为人民谋利益的人参加政权,把许多工作做好,完成三大任务,并且大大发扬民主,使村政权和群众联系的越发密切。”这朴素的字眼,如同深埋冻土的种子,在烽火连天的岁月里,被黄土高原的沟壑梁峁紧紧拥抱,悄然孕育着民主的根系。

要展开比赛运动,要适当的明确的提出当村长、村主任、村代表等人的条件来,拿条件来比对。这条件应该是以下四点:1.能彻底减租回赎,保证交租交息,真正为后人翻身、为各阶层人谋利,并且能掌握政策法令。2.对生产积极负责、大公无私,对互助变工热心。3.积极开展爆炸,热心练兵习武,并坚决执行抗日戒严法令。4.有本领能吃苦。比赛条件是选举中重要的一环。

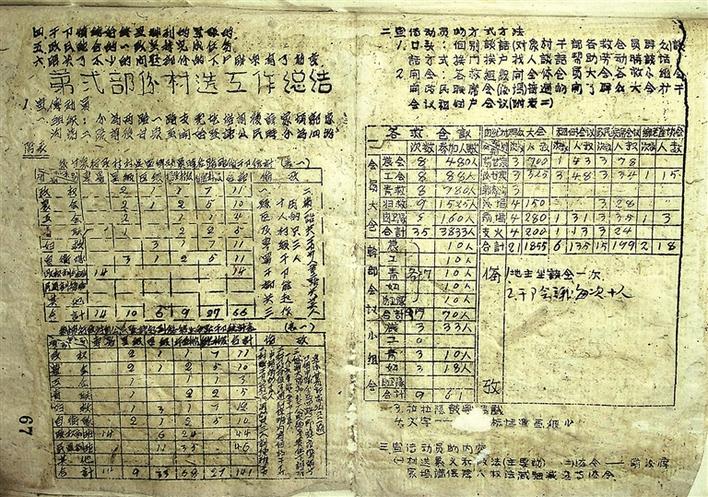

指示信中明确了村选的四重标准:减租清债的阶级立场、生产互助的经济能力、抗日卫国的战斗意志、吃苦耐劳的品德素养。这些条件直指一个核心:选出的领头人必须是群众信得过的“自己人”。在《后甘泉村村选实习总结》中,这些标准被具象化为“村选宣传—调查户口公民登记审查公民—划分公民小组—提候选人与竞选—国民大会—健全村政权”的完整流程。宣传队深入田间地头,用个别谈话、开会、唱戏等方式普及村选意义,最终将民主的声音送入千家万户。当426户、2113人的生存数据被逐一核实,当7808.5亩山地和7596.51亩土地的详细数据跃然纸上,这场选举便超越了形式主义,成为改变命运的现实路径。

模范例子

甲:前甘泉一个乞丐,无家,在外村要饭,他因为登记公民不能要饭,饿着到会场去登记。

乙:一个大肚婆姨要登记公民,走到路上走不动,又回家寻了一个拐杖,拄上来会场登记。(前甘泉)

丙:郭家沟郭其德,是公民榜遗漏了他的名字,他便从训练班的厨房跑回去,找工作队的给他登记后,便大为宣传公民资格的重要,号召群众来登记。

公民登记时三个看似普通的个体故事,却成为民主觉醒的缩影。乞丐的登记是对“身份”的渴求,孕妇的坚持是妇女权利的宣言,郭其德的急迫与执着则是贫农阶级意识的觉醒。这些行动印证了档案中“权力归于人民”的朴素真理——真正的民主始于经济权利的确认,成于政治权力的掌握。当贫农通过减租获得生存空间,再通过选举夺取话语权时,民主便从纸面走向现实。这份档案最珍贵的遗产,在于它保存了民主实践的原始温度:那些被历史洪流裹挟的个体,用最朴素的方式诠释着“做主人”的意义。

这份凝结着黄土气息与烽火赤诚的档案,如同一株深扎的根系,在历史的土壤中不断蔓延,将民主的养分输送到每一个曾被遗忘的角落。它提醒我们:民主的光芒,终将照亮每一寸干涸的土地。

吕梁市档案馆 临县档案馆供稿