青春是一段难以忘怀的人生经历,处于青春时代的年轻干部,如何在人生的大舞台上锤炼意志、建功立业,谱写无悔的青春芳华呢?

位于吕梁山区的石楼县前山乡坪泉村,是一个只有198户人家的国家级贫困村,有这样一位年轻干部,不把青春当作“资本”,不怕吃苦不抱怨,把扎根基层当作长期的锻炼,抱着誓将脱贫奋战到底的信念在服务百姓的最前沿一待就是两年。

2016年,当时的王源森还是一名变电站的检修人员,当地电石楼分公司经理高锐平向他提出到坪泉村当驻村“第一书记”的时候,他心里直打鼓:“我一直在城市生活,农村生活工作经验全无。这农村生活我能适应吗?能当好这第一书记吗?”就是带着这样忐忑不安的心情,王源森开始了他的驻村扶贫工作生涯。

实现村集体经济收入“零突破”

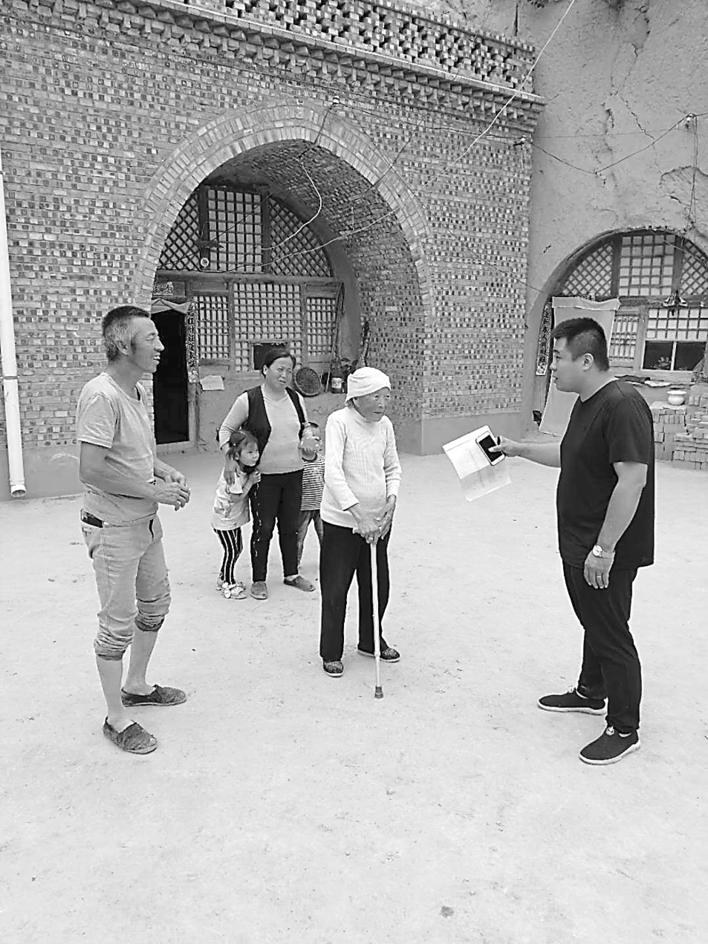

一进村落,看到这个没有第一产业、第二产业、第三产业的“三无”之地,王源森怎么也没有想到,他将为之奋斗的坪泉村是这样一番模样:在村的全是五六十岁上了年纪的——年轻人都出去打工了,这些五十多岁的村民成天和土地打交道,年纪虽不是很大,脸上却满是岁月留下的沟壑,看起来像城里七十多岁的老人。从出生、上学、当兵再到就业,2016年之前,从未接触过农村的王源森,起初对农村的工作模式一无所知,真是“两眼一抹黑”。为了工作起来心里有谱、心中有数,到村任职后,他第一时间沿着一条条陌生的小路,挨家挨户走访了解情况。

每次入户,他都是脱了鞋上炕和贫困户拉家常,从种植产业结构的调整、养殖业技术培训、劳务输出技能培训、如何改变观念走出去把钱拿回来……一聊起来就是大半天。两年的时间里,村子的地形、各家的情况牢牢印在了他的脑子里,他也成了村民的老熟人。坪泉村全村198户(649口人),98户(319口人)贫困户,谁家有几口人,要解决什么困难,他都一清二楚。2017年4月,针对村里的具体情况,他筹划组织大家建起了养鸡场,可以带动20户贫困户脱贫,一举实现了村集体经济收入“零突破”。

俺们村的第一书记“好样的”

“王书记每年都会给村里考上大学的孩子每人捐赠1000元……”

“王书记和工作队的同志们经常来看俺,缺什么就给俺送什么,每逢过年,还给俺送米送面,他们就像俺的亲人一样……”

“去年俺突发肚子疼,要做阑尾炎手术,家里没钱,王书记知道后,立即组织捐款,短短几天便为俺筹集到5000元,非常感谢王书记,没有他就没有俺的今天……”

村民口中的王书记就是王源森,自驻村以来,他始终以昂扬的斗志、务实的作风,踏遍村里的角角落落,真心实意察民情、听民意,千方百计解民忧、帮民困,把温暖送进贫困群众的心田。

“俺们村有了光伏发电站啦!”

“安装上这些‘蓝板板’,竟然能给俺们村带来收入,真是没想到啊。”刘大爷乐呵呵地说。

坪泉村沟壑纵横,土地贫瘠,生存条件十分恶劣,但面对这样的环境,王源森脚踏实地,克服艰难险阻,用毅力和实力不断刷新着帮扶纪录,把陡峭的山地走成了盘山路。

2018年3月,王源森带领工作队用短短的一个月时间在山顶上建起了200KW光伏电站。光伏电站的建立,将给坪泉村产生光伏扶贫资产收益约18万元。

把基层党组织建设抓起来

针对村党建阵地缺失、资料不全的问题,王源森结合实际,制定出一套切实可行的整改与创建方案,亲自设计了上墙版面、宣传标语、宣传栏等。为节省费用,版面材质采用低廉的KT版,按照农村支部“六有”标准完善了村级阵地建设,补充整理了所有档案资料。

在抓党支部“三会一课”和“主题党日”活动中,他精心谋划,分别与党员一对一交流谈心,在他的带动和影响下,支部每次活动党员参会率均达80%以上,“两学一做”学习教育、“维护核心、见诸行动”等开展得有声有色,党员的精神面貌为之一新,为脱贫攻坚工作的顺利开展提供了思想和政治保证。

现在的坪泉村有了养鸡场、有了光伏发电站、有了柏油路、有了安全饮用水、有了功能齐全的村“两委”办公场所……这一桩桩一件件关系老百姓幸福生活的大事,凝聚着王源森和他的队员们辛勤的汗水。

2017年初,在晋能电力集团评选优秀共产党员的党委会上,与会人员听了王源森的故事,一致同意给予他先锋党员的称号。这是一份至高的光荣,更是一份沉甸甸的责任。党委书记李贵平对此表示:“年轻干部扎根基层,就像春天栽下的小树苗,只有坑挖得深,根扎得稳,才能在以后的岁月里不怕风雨,向着阳光,长成参天大树,国之栋梁。”

是啊!推开新时代的大门,每一位年轻干部都应该像王源森那样,不忘初心、牢记使命,勇做时代的弄潮儿,把扎根基层作为第一追求,到群众最需要的地方去,到服务百姓的最前沿去,磨砺意志,锻炼自我,提高本领,谱写人生的最美芳华。