石楼县小蒜镇政府所在地小蒜村,已经有好多年没听到过骡马牛驴群叫声了。这几天,村里引进的“扶贫驴”顺利产下了小驴驹,一时成了这个山沟沟里的新鲜事。

驴下崽那天,饲养员周青元一直守在跟前,驴驹刚落地,他第一时间给驻村第一书记郭惠敏打电话报喜。当天,郭惠敏正好回市里开会,听到这个消息时激动得说不上话来。老郭心里清楚:在农村,牲畜下崽就意味着钱要到手了。这几个月村民们就等着驴下崽哩。那个晚上,郭惠敏心里美的一晚上没能睡个囫囵觉。

郭惠敏是吕梁市经信委派驻小蒜村的新任第一书记,年初刚刚上任。去年底,前第一书记刘焘焘和驻村工作队的队员们帮村里注册了一个养殖专业合作社,建起了一座120头肉驴规模标准化养殖场,还买来了26头种驴。小蒜村是吕梁市经信委定点帮扶村,在脱贫攻坚工作中认准了产业扶贫这一“法宝”,2017年,通过争取孝义市鹏飞集团55万元的企业帮扶资金,和石楼县支持“一村一品”工程30万元的项目资金,并把吕梁市财政局对市级驻村帮扶单位和第一书记下拨的12万元专项经费都拿出来,用于驴场基础建设和种驴的投放。

郭惠敏一到任,决定继续在村里发展肉驴养殖产业。老郭说:“既然选择了第一书记,就要有毛驴的那股子倔劲,不‘驮走’贫困绝不歇脚。”

小蒜村虽处在镇政府驻地,但是贫困发生率不算低,依然有近百人的贫困群众。可见,就是使尽“驴劲”要让贫困群众真正脱离贫困也不见得是一件容易的事情。

真正让村里犯难的是养驴的事情。“我们刚刚开始养,还处于摸索阶段。”小蒜村党支部书记、村委主任周海军今年才40岁,在养殖行业是个新手。之所以选择养驴,周海军的解释是:驴的适应能力好,抗病性强,成活率高,饲料也好找,比起养羊、养猪、养鸡来,风险小、投资少、效益也高。

正在一旁给驴驹喂奶的老郭接过了话茬:“驴可是个好东西,浑身是宝,驴肉功效丰富,驴皮可用于制革,并且具有药用价值,是名贵中药‘阿胶’的原料,驴骨又是生产药品和保健品的辅助原料。”

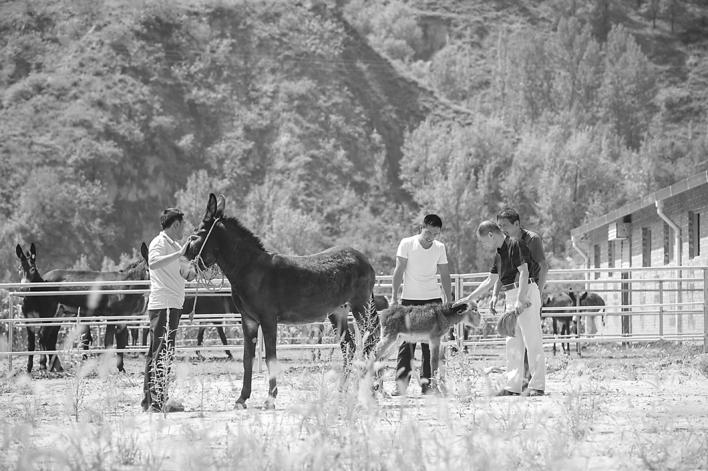

驴驹不停地躲闪着老郭,老郭一边和大伙说笑,一边围着驴驹转。不管怎么摆弄奶嘴就是塞不进驴的嘴。老郭给正在为母驴配草料的周青元递过去一句话:“是不是驴儿子肚子撑着哩?”周青元没有抬头应了一句,“可不是哩,母乳这几天好着咧,驴儿子吃不惯奶粉了。”紧接着又回了一句:“你试着摩挲一下它的下巴。”老郭半蹲着身子,一只手吃力地托着奶壶把奶嘴往驴嘴里送,一只手轻抚着驴驹的下巴。驴驹还真规矩了不少。

说话间,隔壁驴场传来了驴的尖叫声,把母驴和驴驹都惊了。

“俗话说一个槽头拴不了俩叫驴,这叫驴就是公驴,雄性一见面,时不时就想着干上一架”,周海军说。

“对着哩!这就叫仇驴见面,分外眼红。”周青元又补了一句,大伙笑了起来。

“现在就两头公驴,它们需要独门独圈饲养,母驴比较合群,都关到一起了。”周青元把搁在驴槽中间的磨牙石往边上扒拉了一下,把配好的草和料倒在了驴槽中。

“还有六七头驴的肚子也鼓起来了,肚子下边有条纹似的红印子,怕也是怀上了,”周海军说,“母驴的怀孕周期特别地长,一般都是在12个月左右。这头刚下崽的母驴是带肚来的(买回来的时候已经怀上驴崽),我们这是逮了便宜了。就是不知道其他几个母驴怀上几个月了,没有经验,看不出来。”一旁的驻村工作队队员们逗乐子说,肚子上那道红印不就是妊娠纹吗,不行过几天拉医院给做个B超就什么都清楚了。

多下一头驴崽,就是多出一大把子票子。当初买回26头驴,刚过半年的工夫,已经有一头驴产崽了,还有六七头也在妊娠期。“照这样下来,要看到实实在在的效益用不了多长时间。”周海军给记者算了一笔账,按照现在市场价格每斤13元进行回收,700斤的肉驴回收价格为9100元,利润大约是1500元,加上政府的对养殖业的资金补助,大约利润在2500元左右,养一头驴等于增加4亩地的收入,120头驴每年可以产生30万元的效益。

今年77岁的周玉斌老人在村里种了一辈子地,苦了一辈子,也穷了一辈子,一逮空总会去村里的驴场溜达一圈。“俺晓得哩,老周叔关心的是村里驴场什么时候能够‘分红’。”周海军介绍说,村里养驴的收益,将来采取“622”模式进行资金分配,把效益的60%分配给贫困户,20%划归村集体经济,剩余的20%用于驴场的后期维护和扩建。

“这个账算来算去最终得实惠的是我们贫困群众,这笔账多得我们都算不过来了。但是有一点我相信,咱们这个养驴的产业肯定是发展得越来越好,不信?不信咱们就骑驴看账本,走着瞧!”周玉斌老人瞪大眼睛乐了。