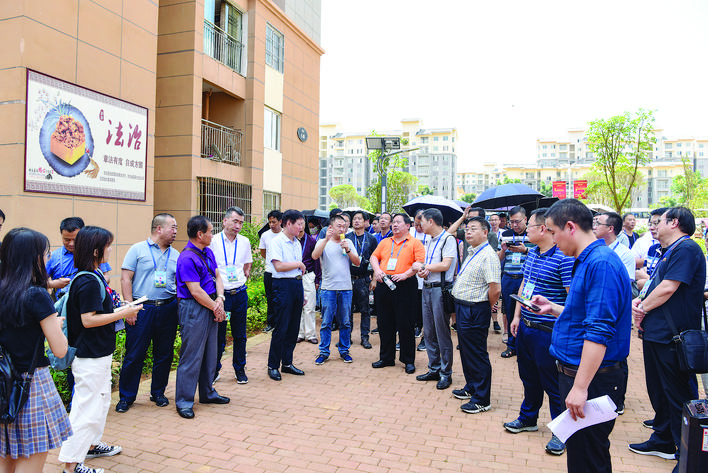

8月7日至8日,“脱贫攻坚大决战·全国百家党报社长总编聚焦黔西南”大型新闻采访活动在贵州省黔西南州举行。来自全国91家党报媒体的150余位社长、总编、记者先后走进黔西南州义龙新区、普安县、晴隆县、兴义市等地,围绕脱贫攻坚、乡村振兴、产业发展等主题进行实地采访。该州易地扶贫搬迁工作有特色、有思路、有亮点,吸引着各家媒体记者的关注。

地处北纬25度的贵州省黔西南是全国脱贫攻坚主战场之一。如何在保护好绿水青山的前提下摆脱贫困,一直是黔西南思考的问题。黔西南给出的答案是:搬出大山,做“新市民”,过新生活!

“十三五”期间,黔西南州实施易地扶贫搬迁33.85万人,占贵州省总任务的18%,是贵州省搬迁任务最重的市(州)。然而,今年6月20日,黔西南州在全省率先完成任务,比计划提前了10天,打了一场漂亮的易地扶贫搬迁战。

新市民是如何享受新生活的?

在北纬25度感受黔西南州,记者看到的,除了美丽的山景和浓郁的民族风情之外,还有一幅幅当地搬迁群众别样的“脱贫攻坚”新场景,他们在享受新生活,乐当“新市民”。

走进兴义市永安新市民社区易地扶贫搬迁社区,一栋栋新房沐浴在一片金黄的阳光中,人们三三两两地从楼房里悠闲地走出来。从雄武乡的大山里搬出来的郑绍现也像往常一样,与邻居们开心地拉着家常。

“感谢党的好政策,让我们从山旮旯里搬进了城。”郑绍现笑着说,通过县里组织的培训,他在家门口当上了工人,每月能拿到3000多元的工资。

与郑绍现家中布置的一样,在黔西南州多个易地扶贫搬迁安置点上,许多新市民家中都悬挂的一幅照片非常显眼:旧房、新家,两照同框,一张定格贫困过去,一张映照美好现在,上方写着感恩的话语。

近年来,全省搬迁人数最多、搬迁任务最重的黔西南州,为啃下易地扶贫搬迁这块“硬骨头”,紧紧围绕“六个坚持”,扎实推进“五个体系”建设。今年6月20日,随着望谟县昂武镇九老山村罗加盖、李卜道等最后一批贫困群众搬迁入住,该州率先在贵州省提前完成搬迁入住任务,打了一场漂亮的易地扶贫搬迁战。

针对易地扶贫搬迁人数多、任务重、难度大的情况,黔西南州探索实施“新市民计划”,围绕“搬得出、稳得住、能致富”,着力在“快融入”上下功夫,将易地扶贫搬迁安置点统称为“新市民居住区”,形成“1+13”政策体系。同时,着力完善“新市民”居住区基本公共服务、培训和就业服务、文化服务、社区治理、基层党建“五个体系”,让搬迁群众生活安心、舒心、放心。

“搬到安置区后,整个居住环境、医疗和教育等条件都好很多。现在又有‘新市民’居住证,我们就是义龙新区的市民,很多政策福利都能享受到,所以我们搬得很踏实。”在黔西南州义龙新区万屯镇阿泥社区警务室,拥有“新市民”居住证的册亨县易地扶贫搬迁户黄俊凯笑着说。

从2018年5月3日起,黔西南州创新推行“新市民”居住证管理办法,该办法为全州30余万名易地扶贫搬迁群众开辟了一条特殊的入户渠道:“新市民”居住证适用范围为黔西南州易地扶贫搬迁对象,是“新市民”在州内居住地就业和居住、依法享有权益保障和公共服务、参与社会事务管理的有效居住证明材料,有效期为一年。

“居住证”变“‘新市民’居住证”,不仅仅多了三个字,群众心中更是多了一份安心。

“两业”工作如何深度融合?

搬迁是手段,脱贫是目的。要把易地扶贫搬迁的“后半篇文章”写在群众心坎上。

如何让“挪穷窝”的搬迁群众能彻底“拔穷根”、稳得住、能致富?当地干部告诉记者,在深入实施易地扶贫搬迁的同时,黔西南州同步推进农村产业革命和就业扶贫“两业”工作。

连日来,在安龙县食用菌产业园里,菌农正在采菇、浇水……一派忙碌的景象。

“我们这些精准贫困户不但搬进城里住,还不用垫付一分钱就可承包大棚种食用菌,收入比以前高了几倍,再也不用出远门务工了。”种植户刘继福原是栖凤街道坡脚村村民,通过易地扶贫搬迁,现住在城西新市民居住区九龙社区。去年迁入新居后,他承包了2个食用菌大棚,一年下来就成为“十万元户”。

据介绍,在农村产业革命方面,黔西南州采取“龙头企业+合作社+农户”的组织模式,以58个500亩以上坝区为主战场,主抓一个产业、一个坝区,大力发展茶叶、食用菌、蔬菜、生态畜牧业、中药材、精品果业、生态渔业、油茶、烤烟、薏仁十大产业。兴义市规划打造“两叶两果一业一园百花”产业带,安龙县主推食用菌、中药材、花卉等产业发展,普安县依托茶叶和长毛兔形成“一红一白”产业格局……成功培育出望谟黑山羊、兴仁薏仁米、晴隆绿茶、顶坛花椒、仓更板栗、册亨茶籽油、普安红茶等12个地理标志著名商标,打造了顶坛、晴隆、者楼和冷洞等山地经济、高效经济发展模式,直接带动4万多人就业创业,2300户建档立卡贫困户从中受益。

在就业扶贫方面,黔西南州针对易地扶贫搬迁群众创新推出“教育+人社+N”就业培训模式,以“人社+企业+妇联+N”万名绣娘培训、“教育+人社+商务”万名农村电商培训等“五个一万”为抓手,就业培训工作成效明显。同时,积极探索构建“职业(技师)学院+中职学校+社会培训机构+企业以工代训”的培训机构保障机制等“八个机制”,破解培训就业和跟踪服务工作难题。

截至目前,全州累计实现贫困劳动力就业创业6.6万人、“新市民”就业创业9.5万人,“新市民”劳动力家庭户均实现1人以上就业。

山地旅游发展如何驶上快车道

山地是黔西南州最美的风景,也是“金贵之州”最浓烈的乡愁。

万峰林、马岭河峡谷、万峰湖、晴隆二十四道拐等一大批喀斯特景观,是黔西南州乃至整个贵州“山地”符号的有力代言。有着“金贵之州”大美自美的黔西南,夏无酷暑、冬无严寒,是名副其实的山地旅游胜地、健康养生福地。

打开山门,黔西南就是贵州的黔西南,中国的黔西南,世界的黔西南。山地开放、山地旅游、山地经济……一系列自上而下的决策部署,让黔西南人茅塞顿开。

“中国美丽乡村·万峰林峰会”是黔西南州向世界发出的第一封“邀请函”。2013年,全国首个以“美丽乡村”命名的高端峰会在万峰林举行,由此按下了黔西南州山地旅游发展的快进键。

连续数年,黔西南州按照国际标准,谋划实施了一批景区升级、乡村旅游、山地运动、交通、酒店、智慧旅游、配套服务等项目建设,通过旅游业撬动经济提速发展,促进“旅游+扶贫”深度融合,走出了一条通过山地旅游破解发展与保护矛盾的路子。

截至目前,黔西南州旅游景区建设累计完成投资300亿元以上,实现旅游总收入635.9亿元,年均增长35.1%。仅今年一季度,黔西南州接待游客1616.87万人次,同比增长31.18%,实现旅游收入130.98亿元,同比增长40.38%,两项数据均高于贵州全省的22.1%和30.6%。

今年,黔西南州还将继续加快南北盘江千里精品旅游线培育,推动万峰林5A级景区和安龙招堤、普安茶文化生态旅游4A级景区创建,新增3A级景区5个,办好2019国际山地旅游暨户外运动大会等品牌活动,实施10个乡村旅游扶贫示范项目,推出10类文化旅游产品;推进安龙养生谷、义龙智能康养小镇等重点项目建设,培育一批大健康示范基地和体育运动训练基地;实现全年接待游客人次、旅游总收入继续保持30%以上的增长。

山地旅游拉动,全域、全民参与,旅游与扶贫相结合,大山里的黔西南人用探索和实践,走出了一条独具地域特色的旅游发展之路,向世界输出了山地合一的“中国流派”,为世界同类“两欠”地区提供了可资借鉴的、弯道取直绕开工业文明实现利益共享的发展经验。

黔西南人重新认识了大山,重新肯定大山的价值。关起门是十万大山,打开门是金山银山。黔西南人以守住发展和生态两条底线为遵循,走新路、走山路、创新发展之路越走越宽。