对中国人来说,没有哪一顿饭的重要性,能与年夜饭相媲美。尽管时代和地域的变化会令年夜饭呈现出不同的面貌,北人吃饺子,南人吃年糕,南北朝时期的年夜饭则一定要吃鸡蛋,但这一顿承载了几千年中国人亲情和乡愁的大餐,其仪式感远远重于餐桌上的七碟八碗。古语道,食无定味,适口者珍。而一桌年夜饭里的一食、一味、一情,皆有家的味道。

年夜饭至少吃了1500多年

除夕夜的聚餐被称为“年夜饭”,又称“辞岁饭”和“团圆饭”,根据南北朝宗懔《荆楚岁时记》的记载,至少在距今1500多年前的南北朝时期我国民间已有吃年夜饭的习俗。到了宋代,则形成了过年吃饺子的风俗。当时人们把饺子叫作“角子”,宋代文学家孟元老《东京梦华录》追忆北宋汴京的繁盛,其卷二曾提到市场上有“水晶角儿”、“煎角子”。到了明朝,已经有了大年初一包“钱饭”的习俗。据《酌中志》记载,明代宫廷已是“正月初一五更起……或暗包银钱一二于内,得之者以卜一岁之吉,是日亦互相拜祝,名曰贺新年也。”

守岁吃的不是食物是彩头

年夜饭并非只是满足人们口腹之欲,其中还包含一套传统民俗,因为这期间人们要守岁。据悉,民间除夕守岁的习俗形成于魏晋。西晋周处的《风土志》说:“除夕夜,围炉而坐,达旦不寐,谓之守岁。”古时守岁有两种含义:年长者守岁为“辞旧岁”,有珍爱光阴的意思;年轻人守岁,有祈愿父母及长辈长寿的意思。守岁在慢慢发展中也蕴含了人们对逝去岁月的惜别留恋之情,又增添了对新年寄以美好希望之意。北宋诗人苏轼的《守岁》曾写道:“儿童强不睡,相守夜欢哗……明年岂无事,心事恐蹉跎!努力尽今夕,少年犹可夸。”

守岁俗名“熬年”,是从吃年夜饭开始,这顿年夜饭要慢慢地吃,从掌灯时分入席,有的人家一直要吃到深夜。在这“一夜连双岁,五更分二年”的晚上,家人团圆,欢聚一堂。不少地方在守岁时所备的糕点、瓜果,都是想讨个吉利的口彩:吃枣,寓意“春来早”,吃柿饼寓意“事如意”,吃杏仁寓意“幸福人”,吃苹果寓意“保平安”,吃年糕寓意“一年比一年高”。

一席年夜饭吃出团圆味儿

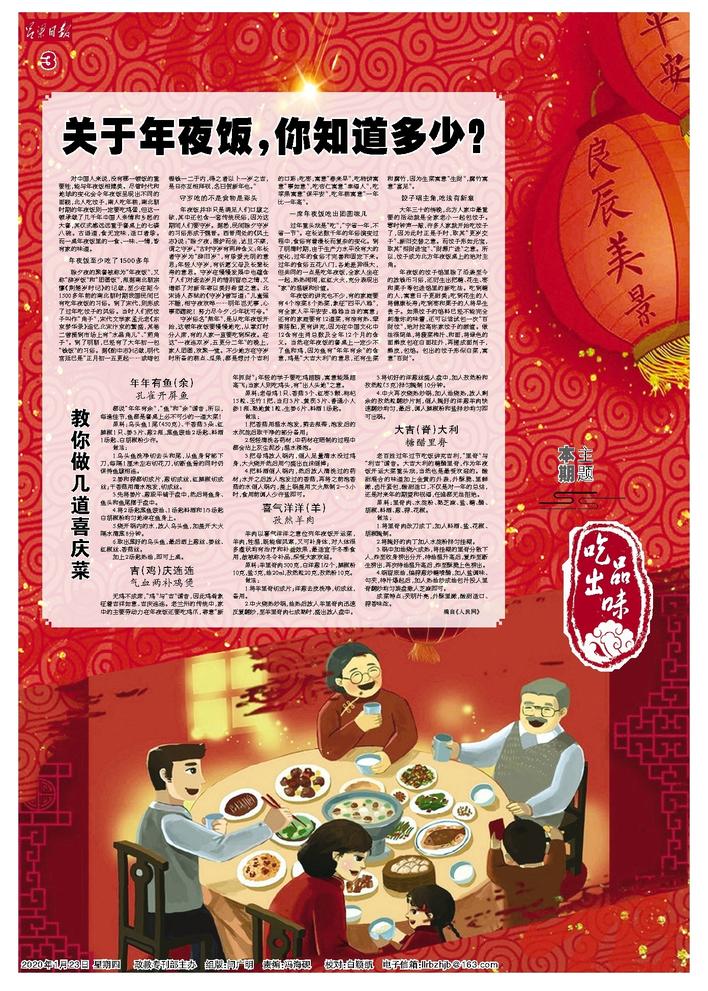

过年重头戏是“吃”,“宁省一年,不省一节”。在长达数千年的年俗演变过程中,食俗有着漫长而复杂的变化。到了明清时期,由于生产力水平没有大的变化,过年的食俗才完善和固定下来。过年的食俗五花八门,各地差异很大,但共同的一点是吃年夜饭,全家人坐在一起,热热闹闹,红红火火,充分表现出“家”的温暖和价值。

年夜饭的讲究也不少,有的家庭要有4个凉菜8个热菜,象征“四平八稳”,有全家人平平安安、稳稳当当的寓意;还有的家庭要有12道菜,有凉有热、荤素搭配,更有讲究,因为在中国文化中12含有生肖总数及全年12个月的含义。当然在年夜饭的餐桌上一定少不了鱼和鸡,因为鱼有“年年有余”的含意,鸡是“大吉大利”的意思,还有生菜和腐竹,因为生菜寓意“生财”,腐竹寓意“富足”。

饺子唱主角,吃法有新意

大年三十的傍晚,北方人家中最重要的活动就是全家老小一起包饺子。零时钟声一敲,许多人家就开始吃饺子了,因为此时正是子时,取其“更岁交子”、新旧交替之意。而饺子形如元宝,取其“招财进宝”、“财源广进”之意。所以,饺子成为北方年夜饭桌上的绝对主角。

年夜饭的饺子馅里除了沿袭至今的放钱币习俗,还衍生出把糖、花生、枣和栗子等包进馅里的新吃法。吃到糖的人,寓意日子更甜美;吃到花生的人将健康长寿;吃到枣和栗子的人将早生贵子。如果饺子的馅料已经不能完全刺激你的味蕾,还可以尝试包一次“百财饺”,绝对拉高你家饺子的颜值。做法很简单,将菠菜榨汁、和面,将绿色的面擀皮包在白面柱外,再搓成面剂子,擀皮,包馅。包出的饺子形似白菜,寓意“百财”。