□ 本报记者 王耀

家庭是人生的第一课堂,家庭教育的发展离不开良好的法治保障。

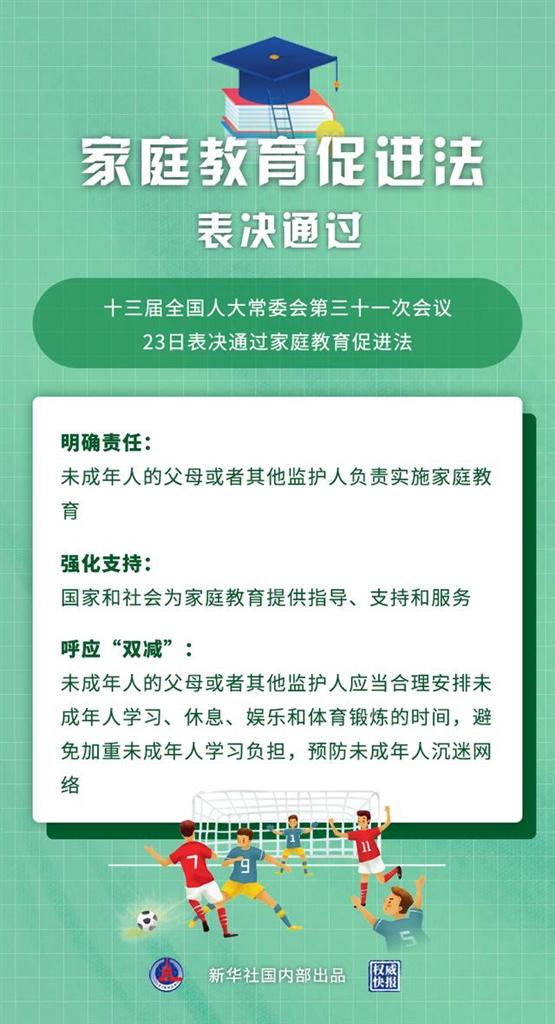

2021年10月23日,第十三届全国人大常委会第三十一次会议通过了新制定的《中华人民共和国家庭教育促进法》。新法将于2022年1月1日起施行。这意味着,家庭教育即将从“幕后”走向“台前”,旧时期关起门来教育孩子的传统“家事”将上升为新时代的重要“国事”。

但是老百姓是否真的了解《家庭教育促进法》?他们对《家庭教育促进法》有什么样的看法?这部法律的出台对老百姓的家庭教育有什么帮助?10月28日,本报记者走进市区大街小巷,切实了解家长们的感受。

镜头一

对于很多年轻的家长来说,在育儿方面,还在不断地尝试、学习中。《家庭教育促进法》为这些家长的家庭教育方式、方法提供了指引。

“最近电视上、网络上对于《家庭教育促进法》的报道比较多,我也了解了一部分。我家孩子今年刚上高一,在孩子的成长过程中,越发觉得孩子的陪伴教育主体应该是父母,且原生家庭对孩子的影响是比较大的,所以构建一个极致的原生家庭特别重要。”来自吕梁学院艺术系教师王瑞兵一边翻看手机屏幕上弹出的《家庭教育促进法》新闻,一边对记者说道。

现阶段,学习家庭教育的方式非常多,国家出台《家庭教育促进法》也为家长们营造了更好的学习教育氛围,家长应该与孩子一起成长一起进步。

“既然家庭教育能够上升到法律的高度,说明我们切实地认识到家庭教育问题存在一些问题。我本身是一名小学老师,对此法律了解比较多。我感觉家庭教育确实应该提上日程了,特别是一些单亲、离异的家庭,孩子的教育存在很多很多的问题。我认为此法对我的教学、生活都产生了巨大影响,我也一直在学习。我想如果每一个父母都‘持证上岗’,那我们的国家应该是栋梁层出的,社会也会更加和谐。”家住军缘小区的二孩妈妈贺耀霞接受记者采访时说。

镜头二

“隔代教养”在家庭教育当中,也是绕不开的话题。在日常生活中,我们能看到许多的孩子是被“隔代教养”的,这些长辈们对《家庭教育促进法》有怎样的看法呢?记者对几位爷爷奶奶进行了采访。

年过花甲的李承泽奶奶退休后一直潜心学习,对于教育孩子,更是有自己的一套理念与方法,周围认识她的人谈及她,都会情不自禁地竖起大拇指。“在刚刚颁布的‘双减’政策下,《家庭教育促进法》的出台像一场及时雨一样,给了家长们方向。从对我自己孩子的教育,到对孙子的教育,我个人也是一步步摸索着前进。我认为要根据孩子的年龄特点进行教育,所以我带孩子到外面玩耍的时候,会根据不同情况教育孩子。教育一定要从娃娃抓起,从点点滴滴的小事做起。”在老年大学门口,记者碰到了正准备去接孙子放学的李奶奶。

“我非常认同《家庭教育促进法》。在日常生活中,孩子的爸爸妈妈是教育孩子的主体,我们爷爷奶奶只是起到辅助作用。我比较注重在节假日对孩子进行实践式教育,比如:中秋节和我的小孙子们白天一起打月饼,晚上一起祭月;国庆节带领我的小孙子们去看升国旗……”赵若朴的爷爷做了一辈子学前教育,对于新出台的法律,他有自己的想法。“现在有些家长只是注重孩子的成绩,忽略了孩子的综合素质培养。在我看来,孩子的综合能力更加重要。国家出台《家庭教育促进法》对家长们也有一个提醒作用。”

镜头三

吕梁市未成年人心理健康辅导中心是我市精神文明建设指导委员会主管的一家专门针对未成年人的心理咨询机构。

该中心国家二级心理咨询师曹美荣,经常给家长们作家庭教育指导。前不久,她组织了一场育儿沙龙,就“双减”后的育儿困惑和大家一起探讨,家长朋友们受益匪浅。

“看到《家庭教育促进法》的颁布信息,挺开心的,这几天心理老师群里都在转发这个信息,可以说是‘喜大普奔’、期待已久。”在曹美荣看来,“双减”之下,《家庭教育促进法》的出台有更大的意义。

“这其实是让家长意识到,‘双减’的本意并不是减轻父母的责任,反而应该有更多的时间去陪伴和引导孩子。如果家长没有很好地安排好孩子的学习、休息、娱乐和运动,孩子容易走向另一个极端,比如沉迷游戏、任性妄为。”她提醒,家长千万不能从“内卷”到“躺平”,应该从情感上多关心孩子,从行动上多鼓励孩子,从学习上多帮助孩子。

曹美荣建议,在《家庭教育促进法》实施后,家长必须“依法带娃”的同时,也要对孩子的成长有更理性的期待,为孩子规划适合的成才道路,将其身心健康、人格健全放在家庭教育的首位。

记者手记

家庭是人生的第一所学校,父母是孩子的第一任老师。《家庭教育促进法》的出台,意味着父母要努力和孩子一起朝着同一个方向发力。

孩子终会长大,总有一天将独自前行,代替他们披荆斩棘,不如教他们披荆斩棘的本领。帮孩子扣好人生第一粒“扣子”,才是爱孩子的最高级形式。