□ 本报记者 冯海砚 刘子菊

8月1日,山西吕梁山革命博物馆。

上午9时,距离“红缨在手缚苍龙——西北军工革命”文物展开展还有一个小时,展厅外红旗飘飘、人头攒动,展馆内处处弥漫着浓厚的红色氛围。

山西吕梁山革命博物馆馆长高宇峰一边忙着招呼前来参加文物展开展仪式的嘉宾,一边还在安排布置开展最后的一些细节工作。

为高质量办好此次展览,作为此次文物展的承办方,高宇峰从2016年就开始组织收集整理西北军工的文物及史料,并挖掘西北军工革命中的英雄故事。2019年6月6日,高宇峰应邀参加了“忆峥嵘岁月,传革命精魂——山西红色军工发展历程”的主题访谈,他与曾担任过八路军总部军工部部长的刘鼎的儿子刘文山,以及八路军太行纪念馆研究部主任赫雪廷一起参与了“筑梦太行吕梁”板块的主题访谈。2021年底,山西吕梁山革命博物馆开始筹划这次展览,高宇峰与馆内工作者一道加班加点系统完整地整理西北军工史料,制作办展方案,及时提交报送各级相关部门审批。同时,联系全国高水平专业布展公司,紧锣密鼓地开展相关工作,确保在八一建军节如期开展。

“本次展览精选了西北军工从产生、发展到完成历史使命后结束的光辉历程中富有代表性的革命文物,通过极富感染力的真切表达和珍贵的历史文献及革命文物等元素,分六个展区重温以吕梁为腹地的西北军工在‘一切为了前线胜利’‘把一切献给党’的坚定信念指引下,为中国革命做出的重要贡献,生动传递了革命文物所承载的革命精神。”高宇峰逮空和记者聊了起来。

高宇峰的介绍远没有讲解员讲得细。上午10点半不到的样子,前来观展的群众已经围着几个讲解员开始参观。

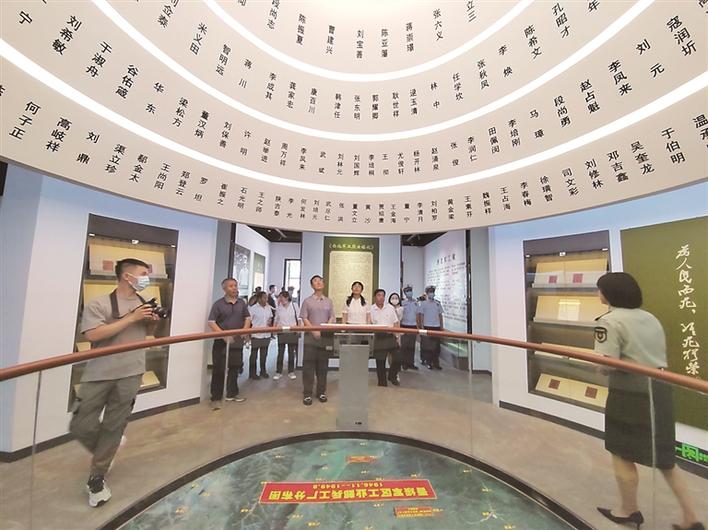

走入展厅,首先映入眼帘的是“烈士无名 功勋长存,筚路蓝缕 西北军工铸剑御强敌,钢铁力量 军工战士誓把一切献给党,为国捐躯 军工英烈们万古长青永垂不朽”大字,军工烈士的名字环绕在党徽周围,展厅内庄严、肃穆,一股崇敬的心情油然而生。

12岁的张新宇从小梦想就是做一名军人。一大早,就和爸爸妈妈等在了展馆外。展厅内放置的步枪、大炮等仿制兵工器,引起了他的注意,他不停地向讲解员询问各类兵器的有关信息。“孩子从小就喜欢枪械类的东西,家里有许多兵器模型,一直喊着长大以后要当一名军人,我前几天在网上看到这次军工文物展的信息,就带他来看看。”新宇爸爸说道。

退役军人赵春龙曾经是一名炮兵,进入展厅后他站在军工英烈的名单下默默沉思。他告诉记者他当了八年的炮兵,军人的使命职责就是保卫祖国、保卫人民,祖国利益高于一切,英勇顽强、不怕牺牲的精神已经深深根植在他的灵魂里。他说“这里应该多让年轻人来看看,我们不应该忘了这些为中国革命奋斗牺牲的英烈们,要铭记历史,学习英雄精神”。

王强是这次文物展中的志愿者。他一边帮忙维持着展厅内的秩序,一边认真地观展。王强告诉记者,他非常荣幸能够成为此次文物展的志愿者,让他可以近距离看到这些文物,了解吕梁的军工历史,他说,“从战争到和平,印证了只有强大的国防才能保卫我们的国家,先进的武器才能支撑起强大的国防,我们青年人要树立远大理想,热爱祖国,砥砺奋斗,用青春和汗水创造未来。”

新中国成立之初,百废待兴,亟需各类人才。曾奋斗在西北战场的军工战士们响应党的号召,南下、北上、西进,奔赴祖国大江南北,建设新中国。有的服从战略需要,响应党中央号召投身祖国建设,有的携妻带子奔赴荒漠戈壁,为边疆建设立下不朽功勋,有的呕心沥血,在财经、电气、光学、铁路等各条战线上承担新的使命,作出新的贡献。

从㹀牛沟到李家坪,从黄河沿岸到吕梁深处,从手榴弹到原子弹,西北军工战士们凭着“我们多流汗,阶级弟兄少流血”的革命热情,凭着“把一切献给党”的崇高信仰,克服难以想象的重重困难,付出无数鲜血和生命,将民间智慧与科学创造相结合,从无到有千方百计生产武器装备,全力支撑人民战争,成为那个时代的历史印记。

一个个典型的红色故事,一个个带着历史故事的军工文物,无不述说着那个年代一段光辉的历程。

展厅内熙熙攘攘,一支整齐划一的队伍格外显眼,吕梁市消防救援支队队员们集体前来参观。“这些展品生动再现了历史的一幕幕,为了生产大量的武器弹药,保障人民革命战争需要,军工战士们自力更生,勤奋钻研实现了兵工事业从无到有、由弱变强,为祖国和人民壮烈殉国。在和平年代消防员就是城市的守卫战士,我们将忠于祖国忠于党,永远冲锋在前,守护人民安全。”大家看得仔细,谈论得认真。