胜景宜人满目新。从吕梁山腹地到黄河之滨,庞泉沟、北武当山、碛口古镇、杏花村等人文自然景观蜚声海外,伟大的吕梁精神令人敬仰。立足新发展阶段,市文旅局以满足人民群众文化需求和增强人民群众精神力量为着力点,锚定建设美丽幸福吕梁的总定位,立足文化、旅游、文博、广电四大板块,充分挖掘和利用本地文旅资源优势,积极构建文旅融合“大格局”,推动了全市文化和旅游事业在新时代新征程上迈出新步伐。

聚力文化惠民 文化事业繁荣兴盛

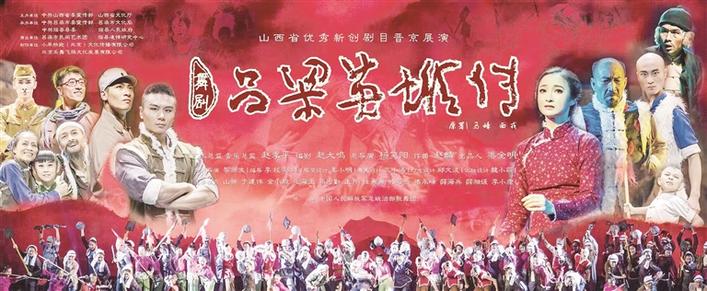

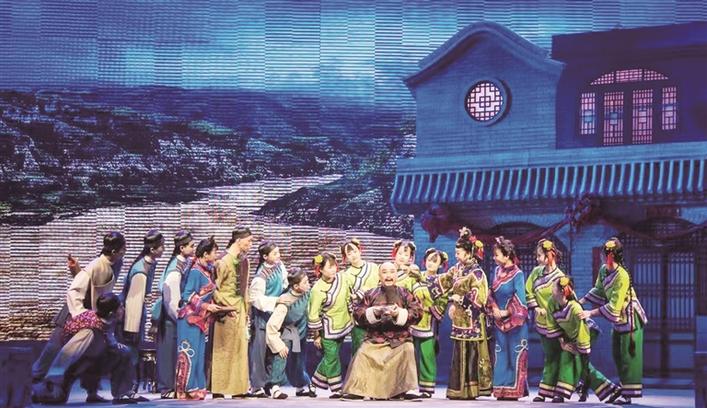

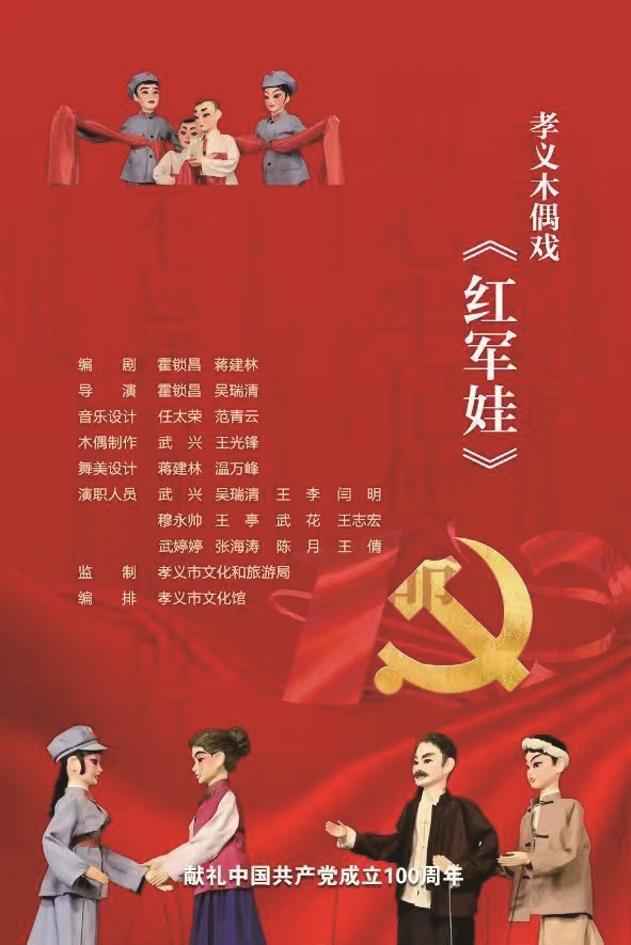

习近平总书记指出:“文艺是时代前进的号角,最能代表一个时代的风貌,最能引领一个时代的风气。”围绕传承发展中国优秀传统文化、黄河文化、红色文化,晋商文化等内容,市文旅局制定了《吕梁市2020-2022年文艺创作选题规划》,加大对重大题材、重要节点和重要项目艺术创作的规划引领。五年来,推出了红色经典舞剧《吕梁英雄传》、民族舞剧《打金枝》、舞剧《刘胡兰》、临县道情戏《大河古镇》、道情交响乐《碛口》、木偶戏《红军娃》、晋剧现代戏《七星泉》等一系列优秀作品。《吕梁英雄传》、《刘胡兰》《红军娃》等文艺精品剧目,在全省、全国舞台频频亮相,展现出我市传承红色基因、赓续红色血脉,弘扬吕梁精神的蓬勃动力。

惠及民生的文化服务还有另一种“硬核”方式——提升公共文化服务效能。为满足群众精神文化生活需求,我市不断完善公共文化服务设施建设,加快推进市县两级文化馆、图书馆标准化建设,已建成总分馆制。今年4月23日,吕梁市图书馆新馆正式开馆与群众见面,截至目前,市文化馆室外绿化已基本完成,室内装修正在抓紧进行。全市村级综合文化服务中心实现全覆盖,市文旅局对基础设施运行情况进行了排查,进一步规范基层公共文化设施的管理,公共文化服务体系的持续完善,提升了我市人民群众的幸福感和满意度。

市文旅局把非遗保护传承作为弘扬优秀传统文化,建设文化强市的重中之重抓在手上。认真贯彻实施《吕梁市非物质文化遗产保护条例》,并争取将非遗保护资金纳入政府常规性财政预算,整理了《非物质文化遗产政策汇编》,积极申报国家和省级非物质文化遗产名录,全市入选人类非物质文化遗产代表作名录2项,入选国家级非遗16项,入选省级非遗53项,入选市级非遗118项;有国家级代表性传承人12人,省级代表性传承人71人,市级代表性传承人246人。出台了《吕梁市非物质文化遗产保护资金使用管理办法(试行》,组织起草了《吕梁黄河文化生态保护区规划纲要》,持续推进国家级晋中文化生态保护实验区和省级碛口文化生态保护实验区的建设工作。完善保护利用设施,全市共设立非遗传习点112处,非遗传习所80处。积极组织各类保护实践,以国家级晋中文化生态保护实验区建设为抓手,累计出版了非遗文化丛书52种,抢救性记录丛书6种,印刷约7万余册;恢复非遗传统剧目33部,其中7部剧目获得国家、省“群星奖”等奖项;对2个濒危项目实施抢救性记录,共60小时;年均举办教学讲座2000余场、互动展演200余场,传习3万余人次。如今,“非遗+旅游”“非遗进校园”成为文旅融合的热点和亮点,岚县面塑、孝义贾家庄婚俗、汾阳汾酒酿制技艺等非遗项目依托景区已经形成了较为成熟的旅游产品,这些文化遗产,向世人述说隽永的吕梁历史,成为吕梁宝贵的精神财富。

聚力传承保护 文物工作实现新突破

文物保护,功在当代,利在千秋。市文旅局牢记习近平总书记“始终把保护放在第一位”的嘱托,按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的工作方针,不断夯实文物保护基础工作。

在市文旅局的持续努力下,我市新增第八批全国重点文物保护单位13处,第六批省级文物保护单位30处;圆满完成全市13处第八批全国重点文物保护单位、30处第五批省级文物保护单位、35处首批市级文物保护单位保护标志碑竖立、保护范围和建设控制地带划定工作;完成了全市不可移动文物实地核查和革命类不可移动文物补充调查工作,核查后全市不可移动文物为5767处,可移动革命文物165 件,数量居全省前列。

加快开展红色文化遗址调查认定。截至目前,全市共完成红色遗址实地调查413处,申报省级红色遗址84处,省政府公布的第一批省级红色文化遗址吕梁市有37处,数量位居全省第二,现已树立省级红色文化遗址保护标志碑,并加强了省级红色文化遗址保护管理;临县、汾阳、交城、柳林4县(市)完成了省级文物保护利用示范区的申报工作。

为加强文物保护,传承好历史文化遗产,市文旅局争取以市政府名义印发了《吕梁市关于加强文物保护利用改革的实施意见》《关于印发<吕梁市革命文物保护利用工程实施方案>的通知》等文件;配备市级文物保护单位业余文物保护员86人,县级文物保护单位业余文物保护员1445人,做到了保护单位监管全覆盖。按照“不改变文物原状”“最小干预”的文物修缮原则,市文旅局积极争取国家和省文物保护专项补助资金,五年来,申请到文物保护专项补助资金共计11437.4万元,截至目前,共完成文物保护项目93个,完成国家和省投资9413.3万元,占到投资总额的82.3%。同时,市文旅局还推进“文明守望工程”,2018年以来,全市共完成了文物认领认养任务109处。认领认养文物的单位和个人认真履行协议,多方筹措资金,开展了30余处文物修缮保护和利用工作,涌现出了交城县金桃园集团、交口县康泰农工贸有限公司等先进典型。

文物无言,却是历史最深情的讲述者。为了让文物活起来,让历史讲话,市文旅局加快推进吕梁市博物馆改建工程和汾阳、交口、方山、孝义等县级博物馆新建和展陈项目。

做好文物核查勘探工作是从根源进行文物保护的一种方式。2018年以来,对吕梁新区建设、吕梁市经济技术开发区创业园区等256个建设项目开展了文物勘探工作,共计完成勘探面积558.7万平方米,发现古墓葬358座,古遗址3000余平方米,出土文物1600余件。文物保护利用各项工作均取得新成就、实现新突破。

聚力文旅融合 文化旅游产业发展壮大

市文旅局牢牢抓住高质量融合发展主线,充分发挥自然资源和人文优势,坚持以党建引领,以文促旅、以旅彰文、文旅融合,各项工作取得长足进步。

准确把握文化旅游业发展的战略定位、标准要求和重点任务,高起点、高品位、高水准编制了《吕梁市全域旅游发展规划》《吕梁市黄河板块旅游发展总体规划》《吕梁市十四五文化旅游会展康养产业发展规划》等市级规划,启动编制乡村旅游、红色旅游、生态康养旅游3个市级旅游专项规划,督促各县(市、区)继续加快规划编制,推动尽快形成完善的规划体系。

加紧夯实旅游基础设施建设,紧抓项目落实,强化品牌意识,优化服务水平,强化行业管理,五年来,我市的A级景区数量从2018年的11家增长到今年的25家,评选出省级乡村旅游示范村24个,市级乡村旅游示范村83个,省市级黄河人家83个,以标准化建设和切实的行动举措全力提升了文旅行业整体的服务质量和服务水平。重点推进西杏花村酒文旅融合项目(前期)、晋商古驿道旅游开发项目、世泰湖景区建设项目建设,全市实施了A级景区旅游厕所全覆盖民生实事,旅游服务品质得到了极大提升。

在谋求文旅行业大发展的征途中,市文旅局立足实际,思变,求变,善变,紧紧追寻时代的脚步,起草了《吕梁市文化旅游投资集团有限公司调整重组方案》和《临县碛口景区管理体制改革方案》,统筹整合文化旅游资源开发;制定出台了《吕梁市盘活景区旅游资源的指导意见》,着力破解“小资本占有大资源”和“优质资源长期闲置”问题,全面提升景区品质。该局还积极拓展文旅市场主体,引导有条件的县(市、区)创建并申报夜间文化和旅游消费集聚区、旅游休闲街区、文化和旅游融合发展示范区,文化产业示范园区(基地),从现代演艺、特色文创、温泉康体、森林康养等15个方面发展文旅新业态,促进市场主体发展,稳步推进市场主体倍增。为进一步促进疫情后的旅游市场复苏,出台了《吕梁市促进文旅产业复苏的若干措施》,建立了文旅企业融资项目需求库,累计推送符合条件的28家文旅中小微企业申请银行金融服务和信贷支持。印发了《关于提高暂退旅游服务质量保证金比例进一步支持旅行社恢复发展的通知》,印制了《助力文旅企业纾困政策汇编》,继续执行《大宗旅游接待奖励办法》,制定了《“晋情吕游·品质生活”2022年度吕梁市政府文旅消费券发放方案》,全力引导文旅产业发展驶入“快车道”。

巍巍吕梁,雄风浩荡。为宣传推介我市文化旅游资源,促进文旅产业高质量发展,市文旅局加大文旅宣传推介力度。通过在央视播放吕梁气象广告、“吕梁文旅”新媒体短视频、《文旅之声》专栏、吕梁日报“文化旅游”专刊、短信推广、发放文旅消费券等方式,对全市A级景区、主题旅游线路等内容进行宣传,进一步扩大“汾酒故乡,英雄吕梁”品牌影响力。

聚力广电宣传 思想舆论阵地巩固壮大

思想自觉,引领行动自觉。市文旅局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,持续规范传播秩序,推进节目创新创优,夯实基础设施建设,做好安全播出保障。

市文旅局加强广播电视频率频道、有线电视网络、网络视听节目等管理服务工作,加大广播电视播出机构和传输机构治理力度,持续做好“黑广播”治理和非法地面卫星整治工作,坚决查处违规开办运营频道频率、违规制作发行节目、违规传送节目和违规播放广告等行为,强化节目制作机构的主体责任,严格规范广播电视播出秩序。切实加强网络直播行业正面引导和规范管理,深入治理各类违法违规行为。夯实基础设施建设,指导推进全市应急广播体系建设,实施吕梁广播电视无线数字化覆盖工程,700兆赫频率迁移工作完成,为广播电视发展“保驾护航”。持续推进广播电视安全播出监管平台建设,做好了全年日常、节假日和国家各重保期安全播出保障任务。

立足新阶段,开启新征程,在文旅融合高质量发展的道路上,市文旅局将把党的二十大精神落到各项工作实处,统筹推动我市文化和旅游业融合发展,把发展成果更好地惠及民众,不断增强人民群众的获得感和幸福感,为建设美丽幸福吕梁做出应有贡献。