在晋中盆地西缘与吕梁山脉东麓的交汇处,拥有1400多年历史的交城县静静矗立。这里自古以来就是自然与人文的交汇点,传统与创新的融合地。从源远流长的彩陶文化、灰陶文化,到道教、冶炼、佛教等多元文化,这里的历史底蕴堪称深厚。

近年来,这座古县在坚守传统文化的同时,积极寻求创新发展。如今,交城县正在以其独特的山水之美、历史之韵和创新之魂,向世界展示着一座千年古县如何在新时代焕发出勃勃生机与活力。

山水之城

自然与人文和谐共生

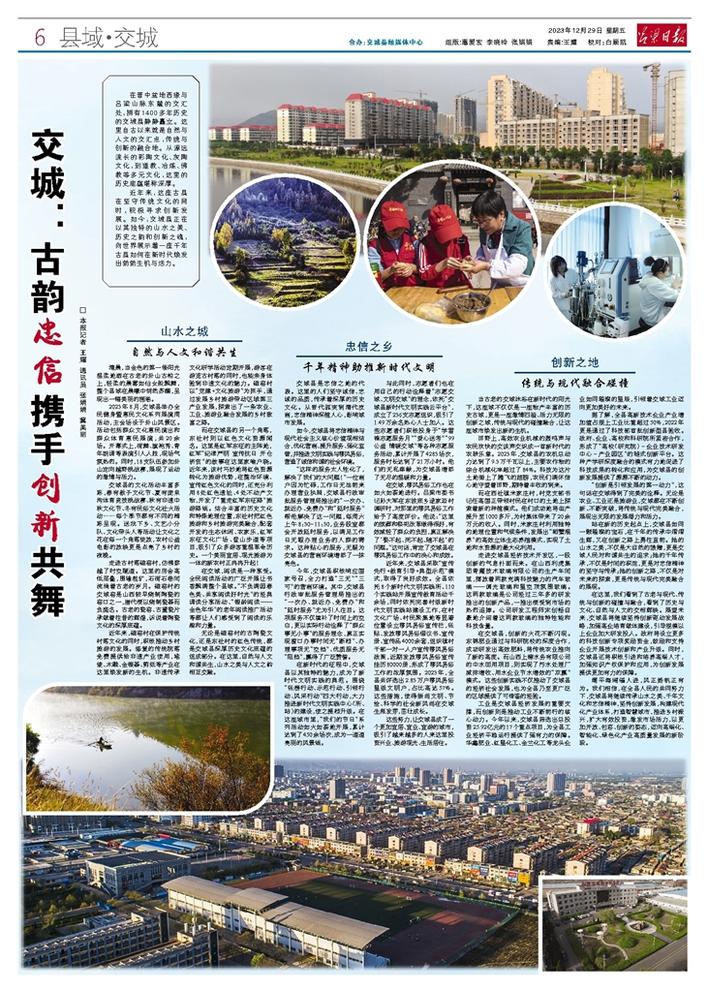

清晨,当金色的第一缕阳光温柔地洒在古老的卦山古柏之上,轻柔的晨雾如仙女般飘舞,整个县城在晨曦中悄然苏醒,呈现出一幅美丽的画卷。

2023年8月,交城县举办全民健身暨惠民文化系列展演周活动,主会场设于卦山风景区。活动包括群众文化惠民演出和群众体育惠民展演,共20余场。开幕式上,街舞、旗袍秀、青年朗诵等表演引人入胜,现场气氛热烈。同时,18支队伍参加卦山定向越野挑战赛,展现了运动的激情与活力。

交城县的文化活动丰富多彩,春有教子文化节、夏有庞泉沟体育竞技挑战赛、秋有非遗中秋文化节、冬有民俗文化社火活动……每个季节都有不同的精彩呈现。送戏下乡、文艺小分队、文化带头人等活动让文化之花在每一个角落绽放,农村公益电影的放映更是点亮了乡村的夜晚。

走进古村落磁窑村,仿佛穿越了时空隧道。这里的房舍高低层叠,围墙粗犷,石街石巷间流淌着古老的岁月。磁窑村的交城窑是山西较早烧制陶瓷的窑口之一,唐代便以烧制瓷器而负盛名。古老的瓷窑、古董瓷片承载着往昔的辉煌,诉说着陶瓷文化的深厚底蕴。

近年来,磁窑村在保护传统村落文化的同时,积极推动乡村旅游的发展。修复的传统院落免费提供给非遗产业使用,堆绫、木雕、金银器、剪纸等产业在这里焕发新的生机。非遗传承文化研学活动定期开展,游客在游览古村落的同时,也能亲身体验到非遗文化的魅力。磁窑村以“党建+文化旅游”为抓手,通过发展乡村旅游带动区域第三产业发展,探索出了一条农业、工业、旅游业融合发展的乡村致富之路。

而在交城县的另一个角落,东社村则以红色文化资源闻名。这里是红军东征的主阵地,红军“纪律严明 宣传抗日 开仓济贫”的故事在这里家喻户晓。近年来,该村巧妙地将红色资源转化为旅游优势,在整治环境、宣传红色文化的同时,还充分利用8处红色遗址、4处不动产文物,开发了“重走红军东征路”旅游路线。结合丰富的历史文化和特殊地理位置,东社村把红色旅游和乡村旅游完美融合,配套开发的生态休闲、农家乐,红军东征文化广场、登山步道等项目,吸引了众多游客重温革命历史。一个美丽宜居、观光旅游为一体的新农村正冉冉升起!

在交城,阅读是一种享受。全民阅读活动的广泛开展让书香飘满整个县城。“不负满园春色美、共享阅读好时光”的经典诵读分享活动、“银龄阅读——金色年华”的老年阅读推广活动等都让人们感受到了阅读的乐趣和力量。

无论是磁窑村的古陶瓷文化,还是东社村的红色传统,都是交城县深厚历史文化底蕴的组成部分。在这里,自然与人文和谐共生,山水之美与人文之韵相互交融。

忠信之乡

千年精神助推新时代文明

交城县是忠信之地的代表。这里的人们坚守诚信、忠诚的品质,传承着深厚的历史文化。从晋代狐突到清代皮商,忠信精神深植人心,影响城市发展。

如今,交城县将忠信精神与现代社会主义核心价值观相结合,优化营商、提升服务、强化监管,并推进文明实践与移风易俗,营造了诚信和谐的社会环境。

“这样的服务太人性化了,解决了我们的大问题!”一位商户因为忙碌,工作日无法前来办理营业执照,交城县行政审批服务管理局推出的“一次办、就近办、免费办”和“延时服务”帮他解决了这一问题,每周六上午8:30-11:30,业务股室都会开放延时服务,以满足工作日无暇办理业务的人群的需求。这种贴心的服务,无疑为交城县的营商环境增添了一抹亮色。

今年,交城县积极响应国家号召,全力打造“三无”“三可”的营商环境。其中,交城县行政审批服务管理局推出的“一次办、就近办、免费办”和“延时服务”尤为引人注目。这项服务不仅填补了时间上的空白,更以实际行动诠释了“群众事无小事”的服务理念,真正实现窗口办事时间无“断档”、办理事项无“空挡”、优质服务无“阻挡”,赢得了广泛赞誉。

在新时代的征程中,交城县以其独特的魅力,成为了新时代文明实践的典范。围绕“张榜行动、示范行动、引领行动、风采行动”四大行动,大力推进新时代文明实践中心(所、站)的建设,使之提档升级。在这座城市里,“我们的节日”系列活动如火如荼地开展,累计达到了450余场次,成为一道道亮丽的风景线。

与此同时,志愿者们也在用自己的行动诠释着“志愿交城、文明交城”的理念,依托“交城县新时代文明实践云平台”,成立了236支志愿组织,吸引了1.49万余名热心人士加入。这些志愿者们积极投身于“学雷锋志愿服务月”“爱心送考”“99公益 情暖交城”等各种志愿服务活动,累计开展了4283场次,服务时长达到了21万小时。他们的无私奉献,为交城县增添了无尽的温暖和力量。

在交城,移风易俗工作也在如火如荼地进行。吕梁市委书记孙大军在东坡底乡逯家岩村调研时,对那里的移风易俗工作给予了高度评价。他说:“这里的殡葬和祭祀改革做得很好,有效减轻了群众的负担,真正解决了‘娶不起、死不起、随不起’的问题。”这句话,肯定了交城县在移风易俗工作中的决心和成效。

近年来,交城县采取“宣传先行+教育引导+典型示范”模式,取得了良好成效。全县依托8个新时代文明实践所、110个实践站开展宣传教育活动千余场,同时依托完善村级新时代文明实践站建设工作,在村文化广场、村民聚集地等显著位置设立移风易俗宣传栏,张贴、发放移风易俗倡议书、宣传册、宣传品4000余套,组织镇村干部一对一入户宣传移风易俗政策,近期发放移风易俗宣传挂历80000册,形成了移风易俗工作的浓厚氛围。2023年,全县共评选出2.83万户移风易俗星级文明户,占比高达57%。这些措施,使得崇尚文明、节俭、科学的社会新风尚在交城生根发芽,茁壮成长。

这些努力,让交城县成了一个更加宜居、宜业、宜游的城市,吸引了越来越多的人来这里投资兴业、旅游观光、生活居住。

创新之地

传统与现代融合碰撞

当古老的交城沐浴在新时代的阳光下,这座城不仅仅是一座物产丰富的历史古城,更是一座激情四溢、活力无限的创新之城,传统与现代的碰撞融合,让这座城市焕发出新的生机。

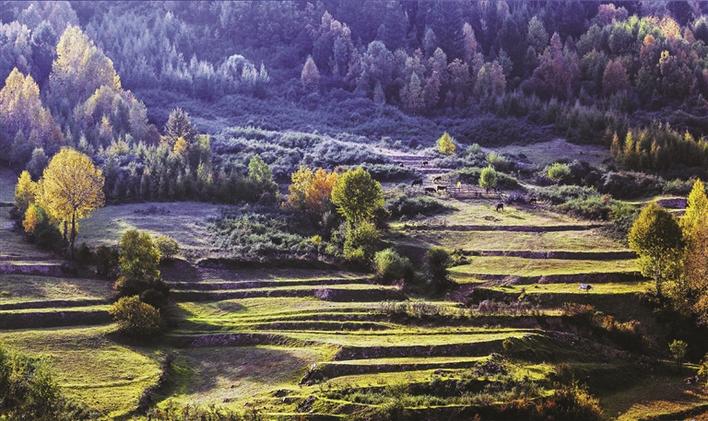

田野上,高效农业机械的轰鸣声与农民欢快的交谈声交织成一首新时代的农耕乐章。2023年,交城县的农机总动力达到了9.3万千瓦以上,主要农作物的综合机械化率超过了84%。科技为这片土地插上了腾飞的翅膀,农民们满怀信心地守望着田野,期待着丰收的到来。

而在西社镇米家庄村,村党支部书记任高国正带领村民在村口的土地上探索着新的种植模式。他们成功地将亩产提升至1000多斤,为村集体带来了20余万元的收入。同时,米家庄村利用独特的地理位置和气候条件,发展出“稻蟹混养”的高效立体生态养殖模式,实现了土地和水资源的最大化利用。

走进交城县经济技术开发区,一股创新的气息扑面而来。在山西利虎集团青耀技术玻璃有限公司的生产车间里,摆放着两款充满科技魅力的汽车玻璃——调光玻璃和星空顶氛围玻璃。这两款玻璃是公司经过三年多的研发推出的创新产品,一推出便受到市场的热烈追捧。公司研发工程师宋创畅自豪地介绍着这两款玻璃的独特性能和科技含量。

在交城县,创新的火花不断闪现。东锦肥业通过与科研院校的深度合作,成功研发出高效肥料,将传统农业推向了新的高度。而山西上德水务有限公司的中水回用项目,则实现了污水处理厂减排增收、用水企业节水增效的“双赢”模式。这些创新实践不仅推动了交城县的经济社会发展,也为全县乃至更广泛的区域提供了可借鉴的经验。

工业是交城县经济发展的重要支撑,而创新则是推动工业不断前行的核心动力。今年以来,交城县筛选出总投资25.92亿元的17个重点项目,为全县工业经济平稳运行提供了强有力的保障。华鑫肥业、红星化工、金兰化工等龙头企业如同璀璨的星辰,引领着交城工业迈向更加美好的未来。

据了解,全县高新技术企业产业增加值占规上工业比重超过50%,2022年更是通过了科技部首批创新型县验收。政府、企业、高校和科研院所紧密合作,形成了“高校(研究院)-企业技术研发中心-产业园区”的链式创新平台。这种产学研深度融合的模式有力地促进了科技成果的转化和应用,为交城县的创新发展提供了源源不断的动力。

“创新是引领发展的第一动力”,这句话在交城得到了完美的诠释。无论是农业、工业还是旅游业,交城都在不断创新、不断突破,将传统与现代完美融合,展现出无限的发展潜力和活力。

站在新的历史起点上,交城县如同一颗璀璨的宝石,在千年的传承中熠熠生辉,又在创新之路上勇往直前。她的山水之美,不仅是大自然的馈赠,更是交城人民对和谐共生的追求;她的千年传承,不仅是时间的积淀,更是对忠信精神的坚守与传承;她的创新之路,不仅是对未来的探索,更是传统与现代完美融合的展现。

在这里,我们看到了古老与现代、传统与创新的碰撞与融合,看到了历史与文化、自然与人文的交相辉映。展望未来,交城县将继续坚持创新驱动发展战略,加强高企培育载体建设,引导规模以上企业加大研发投入。政府将设立更多的科技创新专项奖励资金,鼓励和支持企业开展技术创新和产业升级。同时,交城县还将积极引进和培养高端人才,加强知识产权保护和应用,为创新发展提供更加有力的保障。

潮平海阔催人进,风正扬帆正有为。我们相信,在全县人民的共同努力下,交城县将继续传承山水之美、千年文化和忠信精神,坚持创新发展,构建现代化产业体系,打造智慧城市,推进乡村振兴,扩大有效投资,激发市场活力,以更加开放、包容、创新的姿态,迈向高端化、智能化、绿色化产业高质量发展的新阶段。