□ 本报记者 付永文 许晓辉

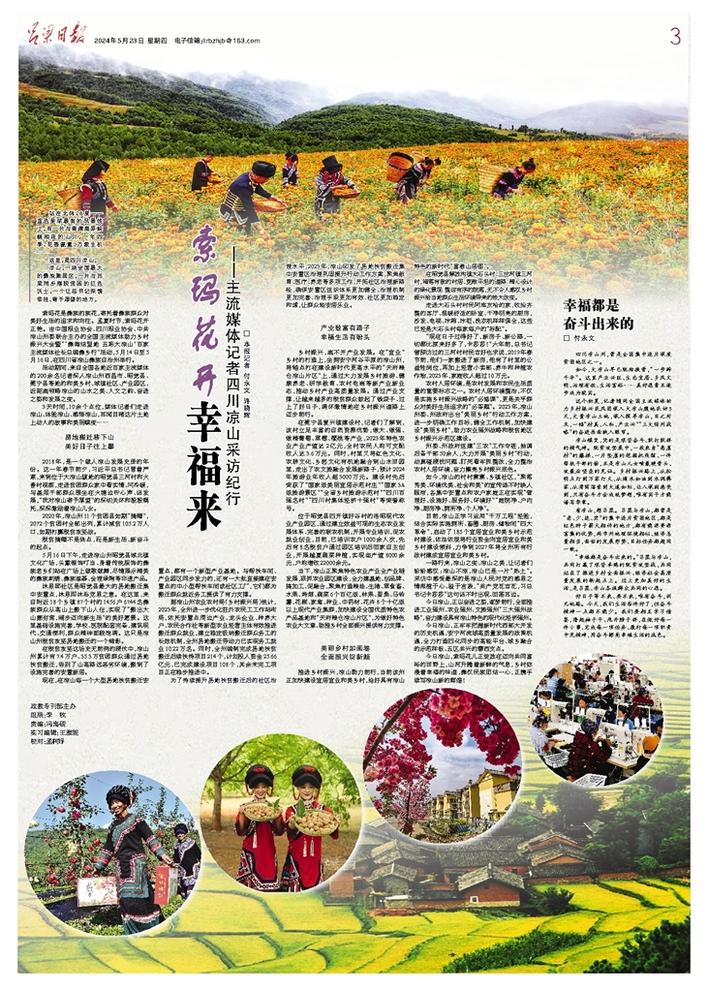

站在北纬26度——蓝色星球最美的风景线上,有一片与青藏高原蜿蜒相连的山川,一年四季、花香氤氲、万象生机……

这里,是四川凉山。

凉山,一块全国最大的彝族聚居区,一片与吕梁同步摆脱贫困的红色沃土,一个让总书记深情牵挂、寄予厚望的地方。

索玛花是彝族的族花,寄托着彝族群众对美好生活的追求和向往。孟夏时节,索玛花开正艳。由中国报业协会、四川报业协会、中共凉山州委联合主办的全国主流媒体助力乡村振兴大会暨“‘彝海结盟地 五彩大凉山’百家主流媒体社长总编彝乡行”活动,5月14日至5月16日,在四川省凉山彝族自治州举行。

活动期间,来自全国各地近百家主流媒体的200余名记者深入凉山州西昌市、昭觉县、冕宁县等地的和美乡村、城镇社区、产业园区,近距离领略凉山的山水之美、人文之韵、奋进之姿和发展之变。

3天时间,10余个点位,媒体记者们走进凉山、体验凉山、感悟凉山,耳闻目睹这片土地上动人的故事和美丽蝶变……

易地搬迁移下山

美好日子往上攀

2018年,是一个载入凉山发展史册的年份。这一年春节前夕,习近平总书记冒着严寒,来到位于大凉山腹地的昭觉县三河村和火普村视察,走进贫困群众家中看实情、问冷暖,与基层干部群众围坐在火塘边听心声、话发展,“我对凉山寄予厚望”的深切关怀和殷殷嘱托,深深激励着凉山儿女。

2020年,凉山州11个贫困县如期“摘帽”,2072个贫困村全部出列,累计减贫105.2万人口,如期打赢脱贫攻坚战。

脱贫摘帽不是终点,而是新生活、新奋斗的起点。

5月16日下午,走进凉山州昭觉县城北镇文化广场,头戴银饰叮当、身着传统服饰的彝族老乡们站在广场上载歌载舞,尽情展示精美的彝族刺绣、彝族漆器、会理绿陶等非遗产品。

沐恩邸社区是昭觉县最大的易地搬迁集中安置点,沐恩即沐浴党恩之意。在这里,来自附近18个乡镇87个村的1456户6744名彝族群众从高山上搬下山入住,实现了“搬出大山挪穷窝,阔步迈向新生活”的美好愿景。这里基础设施完善,学校、医院配套完备,建筑现代、交通便利,群众精神面貌饱满。这只是凉山州脱贫攻坚易地搬迁的一个缩影。

在脱贫攻坚这场史无前例的硬仗中,凉山州累计有7.4万户、35.3万贫困群众通过易地扶贫搬迁,告别了山高路远恶劣环境,搬到了设施完善的安置新居。

现在,在凉山每一个大型易地扶贫搬迁安置点,都有一个新型产业基地。与帮扶车间、产业园区同步发力的,还有一大批直接建在安置点的中小型帮扶车间或社区工厂,它们都为搬迁群众就近务工提供了有力支撑。

据凉山州农业农村局(乡村振兴局)统计,2023年,全州进一步优化驻外农民工工作站布局,依托安置点周边产业、龙头企业、种养大户、农民合作社等新型农业经营主体有效推进搬迁群众就业,建立稳定吸纳搬迁群众务工的长效机制,全州易地搬迁劳动力已实现务工就业10.22万名。同时,全州编制完成易地扶贫搬迁后续扶持项目214个,计划投入资金25.66亿元,已完成建设项目108个,其余未完工项目正在稳步推进中。

为了持续提升易地扶贫搬迁后的社区治理水平,2023年,凉山印发了易地扶贫搬迁集中安置区治理巩固提升行动工作方案,聚焦教育、医疗、养老等多项工作,开拓社区治理新路径,确保安置区组织体系更加健全、治理机制更加完善、治理手段更加有效、社区更加稳定和谐,让群众能安居乐业。

产业致富有路子

幸福生活有盼头

乡村振兴,离不开产业发展。在“宜业”乡村的打造上,坐拥安宁河谷平原的凉山州,将锚点打在建设新时代更高水平的“天府粮仓凉山片区”上,通过大力发展乡村旅游、健康养老、研学教育、农村电商等新产业新业态,推动乡村产业高质量发展。通过产业支撑,让越来越多的脱贫群众鼓起了钱袋子、过上了好日子,满怀激情地在乡村振兴道路上迈步前行。

在冕宁县复兴镇建设村,记者们了解到,该村立足丰富的自然资源优势,做大、做强、做精葡萄、草莓、樱桃等产业,2023年特色农业产业产值达2亿元,全村农民人均可支配收入达3.6万元。同时,村里又将红色文化、农耕文化、乡愁文化有机地融合到山水田园里,走出了农文旅融合发展新路子,预计2024年旅游业年收入超3000万元。建设村先后荣获了“国家级美丽宜居示范村庄”“国家3A级旅游景区”“全省乡村旅游示范村”“四川百强名村”“四川村集体经济十强村”等荣誉称号。

位于昭觉县四开镇好谷村的涪昭现代农业产业园区,通过建立效益可观的生态农业发展体系、完善的联农机制,开展专业培训,促农就业创业,目前,已培训农户1000余人次,先后有8名脱贫户通过园区培训后回家自主创业,开展越夏蔬菜种植,实现亩产值8000余元,户均增收22000余元。

当下,凉山正聚焦特色农业产业全产业链发展,狠抓农业园区建设,全力建基地、创品牌、搞加工、促融合,聚焦打造粮油、生猪、草食畜、水果、烤烟、蔬菜6个百亿级,林果、蚕桑、马铃薯、花椒、家禽、种业、中药材、花卉8个十亿级以上现代产业集群,加快建设全国优质特色农产品基地和“天府粮仓凉山片区”,为做好特色农业大文章、助推乡村全面振兴提供有力支撑。

美丽乡村如画卷

全面振兴绽新颜

推进乡村振兴,凉山勠力前行,当前该州正加快建设宜居宜业和美乡村,绘好具有凉山特色的新时代“富春山居图”。

在昭觉县解放沟镇大石头村、三岔河镇三河村,错落有致的村居、宽敞平坦的道路、精心设计的绿化景观、整洁有序的院落,无不令人感叹乡村振兴给当地群众生活环境带来的极大改变。

走进大石头村村民阿库友哈的家,收拾齐整的客厅、温暖舒适的卧室、干净明亮的厨房,沙发、电视、冰箱、冰柜、洗衣机样样俱全,这些已经是大石头村每家每户的“标配”。

“现在日子过得好了,新房子、新公路,一切都比原来好多了,卡莎莎!”六年前,总书记曾探访过的三河村村民吉好也求说,2019年春节前,他们一家搬进了新房,他有了村里的公益性岗位,再加上经营小卖部、养牛和种植农作物,2023年,家庭收入超过10万元。

农村人居环境,是农村发展和农民生活质量的重要标志之一。农村人居环境整治,不仅是实施乡村振兴战略的“必修课”,更是关乎群众对美好生活追求的“必答题”。2023年,凉山州委、州政府出台“美丽乡村”行动工作方案,进一步明确工作目标,健全工作机制,加快建设“美丽乡村”,助力农业强州战略和脱贫地区乡村振兴示范区建设。

州委、州政府组建“三农”工作专班,抽调后备干部50余人,大力开展“美丽乡村”行动,动真碰硬找问题、盯死看牢抓整改,全力整治农村人居环境,奋力擦亮乡村振兴底色。

如今,凉山的村村寨寨、乡镇社区,“聚落秀美、环境优美、社会和美”的宣传语不时映入眼帘,各集中安置点和农户家庭正在实现“管理好、设施好、服务好、环境好”“庭院净、户内净、厨房净、厕所净、个人净”。

目前,凉山正学习运用“千万工程”经验,结合实际实施厕所、畜圈、厨房、储物间“四大革命”,启动了185个宜居宜业和美乡村示范村建设,依法依规将行业资金向宜居宜业和美乡村建设倾斜,力争到2027年将全州所有行政村建成宜居宜业和美乡村。

一路行来,凉山之变、凉山之美,让记者们纷纷感叹:凉山不凉,凉山已是一片“热土”。采访中感受最深的是凉山人民对党的感恩之情根植于心、溢于言表,“共产党瓦吉瓦,习总书记卡莎莎”这句话不时出现、回荡耳边。

今日凉山,正以奋进之姿,逐梦前行,全面推进工业强州、农业强州、文旅强州“三大强州战略”,奋力建设具有凉山特色的现代化经济强州。

今日凉山,正牢牢把握新时代西部大开发的历史机遇、安宁河流域高质量发展的政策机遇,全力打造四化同步的高能平台、城乡融合的示范样板、五区共兴的攀西支点。

今日凉山,索玛花儿正绽放在迈向共同富裕的田野上,山河升腾着新鲜的气息,乡村弥漫着幸福的味道,彝汉民族团结一心,正携手续写凉山新的辉煌!