城市因档案有了记忆,档案因城市的发展拥有了价值。在城市更新和城市建设快速化推进的过程中,把“城市记忆”留存好、保护好、利用好,至关重要。

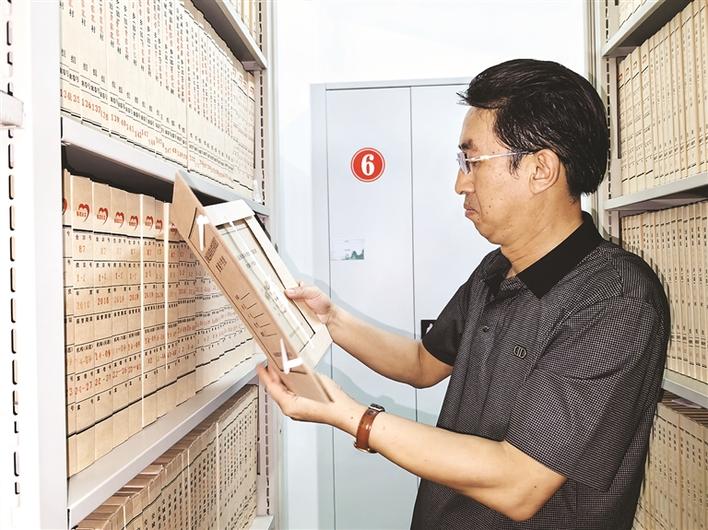

走进交城县档案馆,这里藏有数万卷档案,既见证了交城的变迁,也守护着交城的记忆。而交城县原档案馆馆长张俊平就是坚守平凡,留住城市记忆的幕后工作者之一。

2010年6月,张俊平因工作调动进入交城县档案馆担任馆长一职。“档案工作如何才能更好地服务经济社会发展?”刚一上任,张俊平便带着思考一头扎进档案工作中,边工作边学习,利用各种学习机会提高自己的档案业务技能,用最快的速度从一个“档案新兵”,成长为一名“兰台”老手,为服务交城县经济和社会发展做好了充足准备。

机会总是留给有准备的人。2011年,交城县大力推动城市建设,开展旧城改造工程,张俊平凭着档案人的敏锐,立即与馆内同事座谈探讨,调整工作思路,向县委、县政府主动请缨,将档案工作与旧城改造工程结合起来,为全县城市发展收集整理拆迁资料。

“历时100多天,我带着馆里的人去跑工地、穿街巷,拍摄了一万多张旧城改造的图片,并整理了各种相关的拆迁资料,为交城县发展留下了弥足珍贵的记忆,得到了县领导的高度赞扬。而就是这场非常有意义的参与全县重点工程的工作,使档案馆工作从幕后走向前台,让全县上下知道了档案工作的重要性,在2012年旧城改造竣工之际,我们档案馆也被评为了‘全县重点工程建设先进单位’。”张俊平翻开旧城改造的照片档案,依然能回忆起来每张照片的拍摄场景。

看着一张张有些许泛黄的照片,记者不由问道:“您当时是怎么想到主动参与旧城改造工程的?”

“档案工作中有一项职能就是参与全县重大活动。旧城改造启动的时候,我想到改造完成之后,之前所有的原貌就不复存在了,作为档案部门,我们有这个职责,把这些城市的记忆收集起来。所以我们当时就按照这个思路,留下了非常珍贵的城市记忆。现在,不管是县里其他街道的改造,或者是有人查找之前的资料,我们都能拿出第一手的资料,提供很多参考依据。”张俊平表情中满是自豪。

这时,不善言辞的交城县原档案馆管理科科长双然华也打开了话匣子,他细细地翻看着照片,仿佛回到了和张俊平并肩工作的时候,他说道:“当时,张馆长带领我们把新开路整个跑了几十遍,三个多月的时间里,从前期的原貌到中期的拆迁,再到后期改造完成,我们全部拍摄记录下来,这都是满满的回忆。”

一张照片、一段文字、一张表格、一份文书,一块奖牌……都可能是档案的重要组成部分。面对默默无闻、细碎繁琐的档案工作,张俊平始终坚守着初心,用一颗专注的心“画圆”,把档案保管好、利用好。近年来,他带领档案馆工作人员指导并接收了全县10个乡镇、102个行政村和13个部门的2.1万卷脱贫攻坚档案,将县卫健局、县人民医院等部门的630卷疫情防控档案也接收进馆。而针对馆藏的国家重点保护档案,他邀请专家多次指导保护工作,采取有效措施,最大程度保护443卷革命历史档案和330卷旧政权档案不受损毁,并利用档案馆爱国主义教育基地,每年举办主题展览,有力传承红色基因,真正体现了档案工作存史、资政、育人作用。

“全省档案工作先进个人”“全省档案工作工匠型人才”……提及荣誉,张俊平挥挥手说,一切都是过去式。正因为他为人低调,习惯默默坚守,如今,交城县档案馆成功创建“山西省社会主义新农村档案建设示范县”,并被评为“山西省二级档案管”,全县10个乡镇和60%以上的农村建立和配备了档案室和档案员,全县档案工作在制度、规范、科学水平等方面有了显著提高,形成了严谨有序、高效运转的工作局面。

档案无声,记录城市探索现代化的铿锵步伐;兰台有情,鉴证老区高质量发展的辉煌印记。从事档案工作13年,每当回忆起那些整齐划一的档案柜,摆放有序的档案资料时,张俊平的心里总会不由自主的涌起自豪之情:“这里边倾注了交城档案人太多的心血和汗水,虽然我现在告别了‘兰台’,但依然钟爱档案事业,相信交城的档案事业会越来越好,更上一层楼,为全县经济和社会高质量发展做出更大的贡献。”