□ 本报记者 李牧

9月23日,我与同事来到北海,参加由北海市融媒体中心主办的地市媒体内容建设推进会暨“向海图强 开放发展”百家党媒看北海主题采访活动。

说起北海,有个小插曲。近十年前,我与朋友游历广西,曾在桂林、南宁逗留数日,北海近在咫尺,朋友说要不要去看看北海,当时地理知识匮乏的我,居然以为北海是海——北海不应该在北方吗?在中国的最南端去看北海?——以为他是开玩笑,就拒绝了。

在回程的飞机上,朋友与我聊起南珠、聊起孟尝、聊起合浦还珠、聊起海上丝绸之路的起点港口……我说我知道,这些都是发生在合浦——一个遥远的地方,以后有机会一定会去看看。朋友看着我,揶揄道:合浦,就是现在的北海市。我瞠目结舌,原来北海不是海啊,顿时感到很羞愧,不过,更多的是遗憾,因为与北海擦肩而过。十年后,这个遗憾,终于可以弥补了。

飞机落地北海,已是晚上6点50分,气温23度,夜幕降临。北海融媒体中心的工作人员早就等在机场外,我们与来自新疆的几位参会同仁一起登车,开车的小伙子很热情,努力用普通话与大家寒暄。我笑着问:“俗话说:往南走,到北海。我原来以为北海是大海啊!为啥在最南边,却叫北海?”小伙子回应道:“我们这里唯一的山叫冠头岭,冠头岭南北两面都是海湾,南面的叫南澫,北面的叫北海,从清朝起形成的老城靠着北海,所以直接就叫做北海市。历史上,这里是合浦郡。”

我又问:“北海现在有多少人,面积多大?”

“北海现在大约100多平方公里,人口180多万,加上外来人口,差不多200万人吧。四十年前,北海很小啊,只有不到10平方公里,人口才十几万。”

“四十年。”我默念了一遍,已心中了然,1984年,我国开放由北至南的14个沿海港口城市,北海正是其一。北海的发展,正得益于此。风华正茂四十载,开放向海正当时。北海市融媒体中心举办“向海图强 开放发展”百家党媒看北海主题采访活动,恰逢其时。我们此来,亦是此意。想到接下来的几天,我们将与全国各地参会的媒体朋友们,在这座年轻且古老的美丽城市,探索、调研、思考,心中满是期待。

9月24日,来自全国六十多家报社、融媒体中心的120多名媒体记者,齐聚北海,拉开了地市媒体内容建设推进会暨“向海图强 开放发展”百家党媒看北海主题采访活动的帷幕。

城市宜居更宜游

“所到之处纤尘不染,目之所及皆是绿色。”这个城市干净、养眼、空气好。我忍不住赞叹道:“此真宜居之地啊!”旁边一位媒体朋友挥手笑道:“不仅宜居,而且更宜游!”

果然,接下来,我领略了这个“宜游”。金海湾红树林生态保护区里,约3000亩的红树盘根错节、青绿无边。碧海蓝天之间,许多白鹭驻足于红树枝头。吸引它们频频流连的,是这片新晋国际重要湿地的“朋友圈”——弹涂鱼、招潮蟹、中国鲎等众多浅海湿地生物以及多达百种的鸟类。

这幅人与自然相融相生的生态画卷,让沿着海上栈道深入林间的采访团成员赞叹连连,举起相机、手机拍个不停。“第一次感受到了海上‘城市绿肺’的魅力。”江城日报社编委、综管办主任籍伟杰的由衷感慨,是大家的共同心声。

目前,北海共有2个红树林自然保护地和6个红树林保护小区,2020年以来,全市累计营造红树林359公顷,修复红树林1034公顷。郁郁葱葱的红树林,已成为北海绿色发展“名片”。

同样是北海的生态“名片”,涠洲岛还多了一张特殊的标签——全国首批“和美海岛”。这个被媒体朋友们誉为“人间仙境”的火山岛,最吸引他们,让他们发问最多的并非海岛风景,而是岛上派出所的一个警务站。

警务站位于涠洲岛最核心的南湾鳄鱼山,民警告诉大家,这里客流量较大,“景中有警”的设置,能更便捷地为群众服务,帮他们解决困难。这也是近年来,涠洲岛探索构建涉旅矛盾纠纷多元化解工作机制,全力化解涉旅纠纷,实现服务不缺位、矛盾不出岛、平安不出事的一个缩影。

涉旅纠纷化解率超90%、涠洲人民法庭受理案件数量连续三年下降。去年11月,涠洲岛旅游区《“管、快、创”化解海岛旅游纠纷工作法》入选全国104篇“枫桥式工作法”,并被授予“全国新时代‘枫桥经验’先进典型”称号。

“这不仅维护了游客和经营户的合法权益,还为海岛进一步拓展‘文化+旅游’‘体育+旅游’等新业态提供了有利条件,促进旅游业持续健康发展,可谓一举多得,美美与共。”采访团成员们纷纷为这一具有鲜明特色的新时代“枫桥经验”海岛样本点赞。

发展势足更势强

北海不仅仅是一个旅游城市,北海发展的蓝色引擎——向海经济产业,早已成规模、成气候。

1984年6月,一艘外轮载着1.2万吨散装化肥抵达北海港卸货,由于港口没有万吨级深水码头,该轮无法停泊,加之该轮没有舱吊,也无法在锚地过驳作业,最终只好快速离开前往湛江港卸货。铁山港港口是这样一番景象:唯一的石头埠码头只是一个杂货码头,只有零星木制船只停靠,主要装卸一些从越南运来的煤和一些矿产品、散货等,年吞吐量只有50万吨左右。大部分沿岸都是绵延滩涂、幽静荒滩。

如今的铁山港(临海)工业区,在北部湾港北海码头,万吨巨轮靠泊在岸,集装箱装卸作业高效运转。采访团成员从北部湾港北海码头有限公司了解到,目前,北海码头已实现10万吨级散货船舶的常态化接卸,今年1至8月,累计完成货物吞吐量2865.96万吨,同比增加8.52%。预计到2025年,北海码头将具备亿吨大港规模。

“当时北海港没有深水泊位,大宗货物进不来,大一点的轮船需要过驳作业。”经历并见证了北海港口发展的李志俭老人,手捧着自己参与编写的《北海港史》《广西航运史》激动地说:“40年,真是发展太快了。主要得益于中央把北海列为进一步对外开放沿海城市这一历史壮举。”

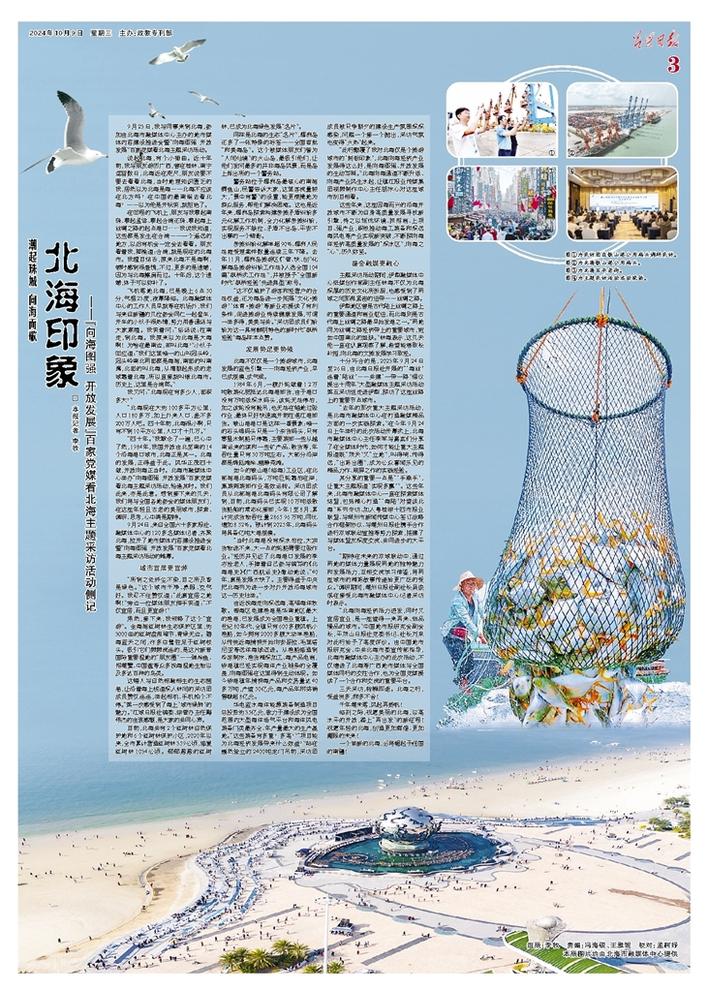

由近浅海走向深远海,高唱海洋牧歌。银海区电建渔港是华南地区最大的渔港,已发展成为全国渔业重镇。上世纪80年代,全镇只有600多艘风帆小渔船,如今拥有2000多艘大功率渔船,从传统近海捕捞开始向安哥拉、毛里塔尼亚等远洋海域迈进。从渔船修造到冷冻制冰、渔货精深加工、海产品电商,侨港镇已经实现海洋产业链条的全覆盖,向海图强在这里得到生动体现。如今侨港镇年捕捞海产品和交易量达40多万吨,产值50亿元,海产品年网络销售额超8亿元。

华电蓝水海洋能源装备制造项目总投资约35亿元,致力于建设成为全国范围内大型海洋油气平台和海洋风电装备门类最齐全、年产量最大的生产基地。“这些装备有多重?多高?”“项目能为北海经济发展带来什么效益?”站在巍然耸立的2400吨龙门吊前,采访团成员被只争朝夕的建设生产氛围深深感染,问题一个接一个抛出,采访气氛也变得“火热”起来。

“此行颠覆了我对北海仅是个旅游城市的‘刻板印象’,北海向海经济产业发展得这么好,是向海图强、开放发展的生动写照。”北海向海通道不断升级、向海产业风生水起,让镇江报业传媒集团视频制作中心主任胡冰心对这座城市刮目相看。

这些年来,这座因海而兴的沿海开放城市不断为自身高质量发展寻找新引擎,持之以恒优环境、抓招商、上项目、强产业,积极推动海工装备和深远海风电等产业实现新突破,不断探向海洋经济高质量发展的“深水区”,向海之“心”,历久弥坚。

盛会融媒更融心

主题采访活动期间,伊犁融媒体中心纸媒创作部副主任林海不仅为北海深厚的历史文化所折服,也感受到了两城之间那根紧密的纽带——丝绸之路。

伊犁地区曾是古代陆上丝绸之路上的重要通道和商业枢纽,而北海则是古代海上丝绸之路最早始发港之一。“两地同为丝绸之路经济带上的重要城市,宛如中国南北的姐妹。”林海表示,这几天他一直在认真观察了解,希望能够取长补短,向北海的文旅发展学习取经。

十分巧合的是,2023年9月24日至26日,由北海日报社开展的“‘海丝’连着‘陆丝’——共建‘一带一路’倡议提出十周年”大型融媒体主题采访活动第五采访组走进伊犁,探访了这座丝路上的重要节点城市。

“去年的那次重大主题采访活动,是北海市融媒体中心在打造融媒精品方面的一次实践探索。”在今年9月24日上午举行的此次活动开幕式上,北海市融媒体中心主任李军与嘉宾们分享了在全媒体时代,如何才能让重大主题报道既“顶天”又“立地”,叫得响、传得远,“出彩出圈”,成为公众喜闻乐见的精品力作、刷屏之作的实践经验。

其分享的重要一点是“‘手牵手’,让重大主题报道‘实现多赢’”。这些年来,北海市融媒体中心一直在探索媒体结盟,包括精心打造“‘海陆’对望谈北海”系列专访、加入粤桂琼十四市报业联盟、与湖州市新闻传媒中心签订战略合作框架协议、与潮州日报社携手合作进行双城联动宣推等努力探索,搭建了与媒体盟友深度交流、共同进步的大平台。

“期待在未来的双城联动中,通过两地的媒体力量展现两地的独特魅力和发展活力,互相交流学习借鉴,将两座城市的精彩故事传递给更广泛的受众。”调研期间,潮州日报社副社长吴俊溪在接受北海市融媒体中心记者采访时表示。

“北海向海经济活力迸发,同时又宜居宜业,是一座值得一来再来、细品慢品的城市。”中国地市报研究会副会长,平顶山日报社党委书记、社长刘泉对此行给予了高度评价。由中国地市报研究会、中共北海市委宣传部指导,北海市融媒体中心主办的此次活动,不仅增进了北海等广西地市媒体与全国媒体同行的交往合作,也为全国党媒提供了一个合作和交流的重要平台。

三天采访,转瞬即逝。北海之行,受益良多,颇多不舍!

千年潮未落,风起再扬帆!

临别之际,祝愿美丽的北海,以高水平的开放,踏上“再出发”的新征程!祝愿年轻的北海,创造更加辉煌、更加耀眼的未来!

一个崭新的北海,必将崛起于祖国的南疆!

图①为采访团在铁山港公用码头调研采访。

图②为北海铁山港公用码头。

图③为北海百年老街。

图④为主题采访活动启动现场。