□ 文/本报记者 冯海砚 图/通讯员 解德辉

圆梦者,大概有两层意思。一是为自己圆梦的人,二是为和自己有同样梦想的人圆梦的人。原吕梁师专85届中文班这个群体应该划在哪个层次,不能草率定论。

但可以断言:他们从1982年入学到1985年毕业后的40年时间里,始终如一心怀梦想,又坚定不移为梦努力!

在吕梁,但凡熟知原吕梁师专85届中文班这个群体里的人,大抵也会知晓与他们相关的“圆梦文学奖”,知道“圆梦文学奖”背后的诸如“圆梦助学金”“圆梦讲堂”“圆梦书屋”“圆梦楼”等系列举动,这之间千丝百缕的关系注定与梦想有关,而这个梦想必然与文学如影随形。

壹 这是一群什么样的人?

上世纪八十年代初,改革开放起步。

与任何变革年代一样,这个年代文化界最为活跃。这个年代的文学青年一个个简直就是愣头青,他们敢于冲破禁区,在任何场合都最具爆发力、冲击力。

二十世纪的“五四”时期和八十年代是中国文学史上的两个重要时期。这两个时期的文学发展具有一定的创新性和探索性,对中国的文学发展产生着深远影响。如果“五四”时期文学可以用“觉醒”两个字形象概括,那么,八十年代的文学用“复苏”两个字来形容,自然是恰到好处。

那是一个真正有文学的时代,文人有风骨,学者有思想,文化有气质。那个年代,文学体现出来的海纳百川,不问来路,照单全收的风格,无疑让文学青年酣畅淋漓、趾高气扬地享受文学成就的快乐。

这群人就成长在这个年代,这群人正值青年。

这群人都拜读过朱自清先生在上世纪三十年代写的《春》:“盼望着,盼望着,东风来了,春天的脚步近了。”这个春天的小姑娘,仿佛也在写这群人。这群人像刚睡醒的样子,欣欣然张开了眼。或者至少说这群人像极了朱自清先生《春》里的小姑娘。

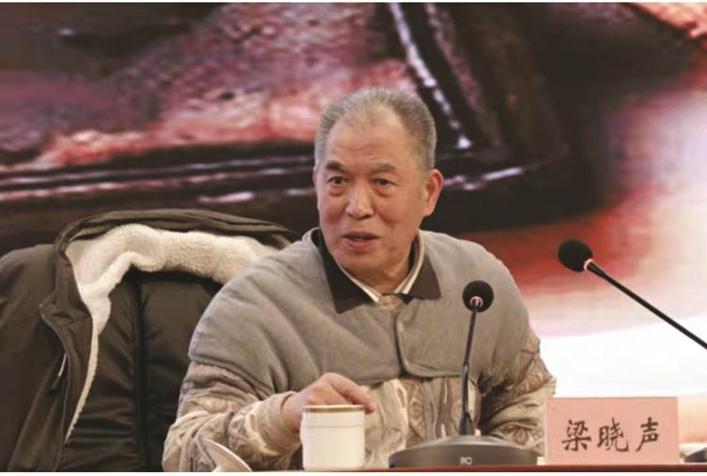

那个年代的人相对简单,连笑起来的样子都是真的。这群人就生活在那样一个年代,用他们的描述是那是一个文学诗情灿烂的时代,王蒙、路遥、刘心武、贾平凹、史铁生、梁晓声、王朔、莫言、陈忠实等一大批著名作家,硬是让这群人学会了反思过去,思索当下,展望未来。

那个年代崇拜一个人,还没有“粉丝”这个概念,而是把被崇拜的对象厚重地尊做偶像。对于一个二十岁冒头且一直追求自由和进步的年轻人而言,偶像的出现是必然事件。就这样,这些人就成为了这群人的偶像。

5月9日,在吕梁学院第十八届圆梦文学奖颁奖典礼当天,“人民艺术家”国家荣誉称号获得者、中国当代作家、文化部原部长王蒙应邀做客“圆梦文学讲堂”,原吕梁师专85届中文班的大部分同学都赶来听讲座,因为偶像来了,那个年代日思夜盼、心心念念的大家真实地来了,而且就在母校的讲台上。

王蒙的讲座主题是“语言和文学的魅力”,而讲座台下认真听讲的同学们何尝不清楚就在上世纪八十年代,无论是语言,还是文学,所激发出来的魅力是他们曾经在课堂上剖析古今中外经典文学作品所产生的共鸣,唐诗宋词的精妙韵律,现代小说的灵动叙事,他们不仅崇拜王蒙这样的大家,更为重要的是曾经也想过自己能成为像王蒙这样的大家。

还需值得一提的是,就在5月10日,吕梁学院第十八届圆梦文学奖颁奖典礼的第二天,原吕梁师专85届中文班特别为已故的同班同学赵新林举办了《易客诗文集》研讨会。

易客是赵新林的笔名,这位特殊的同学生前是诗人、诗评家,其诗作与论文多见于《文学评论》《中国现代文学研究丛刊》《诗歌报》《世界日报》《山西文学》等刊物。赵新林大概算得上是原吕梁师专85届中文班所有同学中在文学方面稍有建树或者略有影响的人物之一,他去世后,原吕梁师专85届中文班文学爱好者为他收集整理了生前所作诗文,并由山西出版传媒集团北岳文艺出版社编辑出版,书名为《易客诗文集》。

现在想来,这群人在那个年代内心早已播下了圆梦文学的种子,只不过,从播种到发芽,中间这个扎根的过程,竟然蔓延了40年。

原吕梁师专85届中文班的全体同学,对吗?

贰 放不下的情结

上世纪八九十年代,我们的父辈或者祖父辈的梦想没有我们这代人梦想的高大、多样性,多数人的梦想可能是能够拿得起算盘,会写写算算。最起码也能识文断字,写点东西。再大点就是做个秀才、做个作家。那个时代,能写出名扬一方的文章,是那个时代那群人共同的喜好和梦想追求。

这样的梦想是基于时代背景和时代环境客观存在的,谁都梦想着有朝一日自己也能像李白那样写出“床前明月光,疑是地上霜,举头望明月,低头思故乡”脍炙人口的唐诗,也能像苏轼那样写出“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”豪情万丈的宋词,还能像曹雪芹、吴承恩、罗贯中、施耐庵那样写出传诵千古的名著。但是梦想终归是梦想,他们在追梦的道路上,尽管坚守、艰辛,但也迷茫、浮躁,以至于梦终究还是梦。

1985年毕业后,这群人为师、从政,在各个行业崭露头角。

他们确实盼到过东风,但这阵风打在他们身上完全没有当年从甲骨文到意识流,从赋比兴到冰山理论上的那种依赖感,正如某个冬夜里蜷缩在土窑洞读《百年孤独》的小姑娘所言:“当汉语的六书原则与马尔克斯的魔幻语法在脑海中碰撞时,我看见了比马孔多更辽阔的雨季。”

这种情结下的情感无法比拟,也无法言语。换句话说,他们对文学的追求最终没有如愿换来像梦境中曾经想要的那个让人激情的画面。他们认为,自己的梦还是梦,还在路上。

前段时间,原吕梁师专85届中文班学生解德辉写过一篇名叫《未来已来 过去未去》的文章,文章算是一篇回忆体文章,其中有一段就是专门概括自己在吕梁师专的过往记忆。具体是这样描述的:梦回1985,吕梁师专的三年光阴,犹如黄土高原上一道深刻的沟壑,永远镌刻在我生命的岩层里。这不仅是48个文学青年共同拥有的青春记忆,更是一场以理想主义为底色、以文学信仰为火炬的精神远征。

1982年,这群人一同考入了吕梁师范专科学校。学校刚成立不到五年的时间,名字还是山西师范学院吕梁专科班。待到1984年,山西师范学院吕梁专科班改名为吕梁师范专科学校。到1985年,这群人毕业离校时,他们和他们之后从这里走出去的学生更愿意叫这里为“吕梁师专”。

用解德辉的话说,那段时光,大家每月只有17.5元的饭票,虽说能勉强填饱肚子,但是每个窝头就着半章《离骚》,一勺子土豆烩菜拌进去三页《文心雕龙》的味道似乎更有嚼头。一群男同学围在一起谈论尼采,一伙女学生手捧搪瓷碗读着《诗经》,纵使学习条件艰苦,但是那份“盼望着的东风”,对于他们来说终究会来。

“以文学信仰为火炬”,这或许是解德辉一个人的理解,但对于原吕梁师专85届中文班这个群体而言,那个年代,文学注定让他们躁动。

“信仰、火炬”。谁曾想,毕业40年后,甚至大多数已经到了或者过了退休年龄,这群人还在崇拜文学,还在念念不忘那个年代曾经有过的梦想。解德辉如此,原吕梁师专85届中文班其他同学会不会也有这样的情结?

原吕梁师专85届中文班的全体同学,会吗?

叁 为别人圆梦

为别人圆梦,其实还是为自己圆梦。

原吕梁师专85届中文班毕业后,每十年会聚会一次,雷打不动。头两个十年聚会主题是“感恩母校”,两次聚会都通过一定的形式表达了同学们的感恩之情。然而,同学们的内心总感觉还缺少点什么,总感觉还应该做点什么。

2007年的一天,同为原吕梁师专85届中文班的学生王彤宇来到时任吕梁高等专科学校(1989年,吕梁师范专科学校与筹建中的吕梁理工专科学校合并成立吕梁高等专科学校)党委书记刘玉平的办公室时,被眼前的一幕所震惊:一位穿着朴素的中年男人一进办公室就“扑通”一声跪在地上,想让学校减免学费。通过交谈了解到,给刘玉平下跪的是一位新入学的学生家长,因自己为孩子交不起学费,不得已才找上学校领导的门。

那一天,王彤宇离开学校的时候,心情格外沉重。这件事情在后来不同的场合,王彤宇都会提到,每次提及犹如事情就发生在眼前。那次离开学校,一个资助母校贫困大学生的想法在王彤宇脑海里也酝酿起来。没过多久,在他的倡议下,全班同学都站了出来,筹资百万元“圆梦基金”设立“圆梦助学金”,并决定在母校中文系施行。

原吕梁师专85届中文班的学生薛保平回忆说,当时时任中文系主任卢太康、党总支书记陈殿生积极响应,第一时间制定了《吕梁高专1985届中文班爱心助学资金使用管理办法》,《办法》明确提出:“从2007年9月起到2012年7月止,共捐助5年,每学年捐资4万元,5年共计20万元。受助学生每学年20名,每生每年1000元”。从2007年起到2015年,共筹资20余万元、支助学生110多人次。

当一次被突然解开的情结成为一种梦想的时候,那种心情只有原吕梁师专85届中文班这个群体会刻骨铭心地被记住。

第二年,2008年9月,原吕梁师专85届中文班又与母校党委宣传部、团委和中文系共同设立了“圆梦文学奖”,议定该项奖的主旨是:“激励母校学子文学创作热情,促进吕梁学院校园文学创作繁荣。共圆85届中文班学子文学之梦;共圆吕梁学院学子文学之梦;共圆吕梁学院文学创作与发展之梦。”

就这样,这群人试着去为别人圆梦。

“圆梦文学奖”设立以来,母校中文系定期发出征稿启事,原吕梁师专85届中文班邀请省市作家、评论家和其他专家组成评委会,对征回的稿件进行集体评审。奖项按照诗歌、小说、散文体裁分设一等奖1名,奖金1000元;二等奖2名,奖金各500元;三等奖3名,奖金各300元;提名奖10名。后来,各等奖奖金又分别提高为3000元、2000元、1000元。组委会每年举办一次文学评奖、颁奖、采风活动。

伴随“圆梦文学奖”而来的,在吕梁学院还有“圆梦助学金”“圆梦讲堂”“圆梦书屋”。从2007年起,“圆梦助学金”历时8年,共筹资20余万元,先后资助100余人次;“圆梦讲堂”从2017年开办,先后邀请了著名学者王守常、黄朴民,著名作家阿来、刘醒龙、蒋韵、梁晓声、弋舟及其他社会人士做客“圆梦讲堂”,与学生面对面谈文学创作与写作技巧,近距离对话交流、解惑释疑;“圆梦书屋”已成为学子又一方温馨的精神家园。多数人期待的是下一个十七年还有多远?“圆梦文学奖”的出路在哪里,怎样更好地发展?

“希望广大青年文学爱好者一如既往心怀梦想、热爱文学……”吕梁学院第十八届“圆梦文学奖”颁奖典礼上,王彤宇表达了原吕梁师专85届中文班的想法:以后的“圆梦文学奖”将彻底交还学校,让“圆梦文学奖”更好地传承发展。

这样的情感表述简短但意味深长。

自己的梦没圆,就帮着跟自己有同样梦想的人圆梦,这就是吕梁学院“圆梦文学奖”的初衷和其坚守十八年的客观动力。这个动力就像这群人真正懂得诗歌为何物,懂得诗言志,小说和图像构图的本真相仿的道理一样,铿锵着力,又绵绵落地。

原吕梁师专85届中文班的全体同学,是这样吗?

肆 谁还会关注“圆梦文学奖”?

从“圆梦助学金”到“圆梦文学奖”“圆梦讲堂”,从“圆梦书屋”到“圆梦楼”,从2007年到2025年,“圆梦”系列活动历经19个春秋,“圆梦文学奖”也走过了18年的光辉历程。18年,两万多人次参与投稿,获奖同学达864人次,覆盖了吕梁学院历届各专业的学生,参与“圆梦”征文,获得“圆梦”奖已成为许多同学在校时最热切的追求、离校后最美好的回忆。

哄地来了,倏地走了。就这样放下,真的能放下?

“有一个梦想,伴我们成长;有一双翅膀,助我们飞翔……”这是2010年,在吕梁学院第三届“圆梦文学奖”颁奖典礼前,由薛保平作词的“圆梦文学奖”主题歌《圆梦》中的一段唱词。

薛保平说,“‘圆梦文学奖’开设以来,在吕梁学院推出了一大批校园文学新人,这对吕梁学院发展来说是一笔不小的财富。这个梦想已经插上了翅膀,注定会让更多人的梦想实现。”

原吕梁师专85届中文班的全体同学,对不?

试问原吕梁师专85届中文班全体同学,你们在为谁圆梦?

突然有一种莫名的感动,正如从原吕梁师专走出去的茅盾文学奖评委、鲁迅文学奖评委、山西大学文学院教授王春林说的那样,原吕梁师专中文系85级中文班这群人,怎么就能影响了在吕梁学院参加“圆梦文学奖”的这群孩子,怎么就能带动来自全国各地的一群作家专家,文学界的大家,以自己特有的方式助力在校大学生实现文学梦?

这是一个有解的问题,注定也是一个无解的问题。