翻开临县档案馆档号为62-1・1-001的泛黄档案,油灯熏染的纸页仍在无声诉说:当教育扎根于打柴的镰刀、织布的梭子,当课堂生长在减租的田垄、练兵的场院,知识便有了唤醒一个民族的力量。这份带着岁月痕迹的文献,记录着抗战时期黄土高原上那场具有深远社会启蒙意义的思想解放运动——临县冬学运动,它点燃的不仅是知识的灯火,更是穿透蒙昧的启蒙之光。

我们办冬学的重要意义,在行署教育处颁布的教育施政方针上,曾经明白的指出,本方针之制定,关于打破往日教育为少数富有者所独享的现象,转变成为人民大众的东西,使广大人民大众,经过学校或社会教育的一个训练,提高自己的文化政治水平,改造自己的政治社会生活。

政治课是冬学的主要课目,使他们了解政治问题,从过去的愚昧无知,提高应有的觉悟,使进一步的把这些知识,应用到抗日斗争与民族民主革命中去。那么在教学上就不能认为是呆板的教书,而要根据他们的特点,用适当的方法去教他们。

墨色在宣纸上洇开的痕迹里,藏着20世纪40年代临县窑洞的灯影。档号为62-1·1-037的抗战档案中,农民王正国带头捐献桌凳,贺满喜主动捐赠灯油,十九名村民自发凑集三斤四两灯油与柴火,用“大家的事大家办”的共识解决办学难题。

窑头冬学成立后,用的桌凳、灯油、柴炭都成了问题,小组长们说:“大家的事大家办,什么也能办成”,王正国首先拿了两个凳子,一张桌子,激起大家“我拿一张凳子,我负责搞油”。第二天就有满窑洞的桌凳,和两块黑板,四盏灯,大家很高兴,又有人提议,公家每月只发油一两半,不够用该怎办,新翻身的贺满喜说:“我拿二两油来”,一阵掌声后,十九个人共自动拿油三斤四两,柴不够烧,大家愿意各背一背,困难都解决了,他们解决了困难之后,又自己定下了纪律(定下了到时到校等纪律),如有违犯予以批评,谈话在大会承认错误等,如此他们搞的很起劲,所以冬学里查了租,进行了思想教育,有的坦白错误办起合作社,练了兵组织了生产组砍了柴,如下白塔、柴家沟等,亦用类此办法,冬学是成功了。

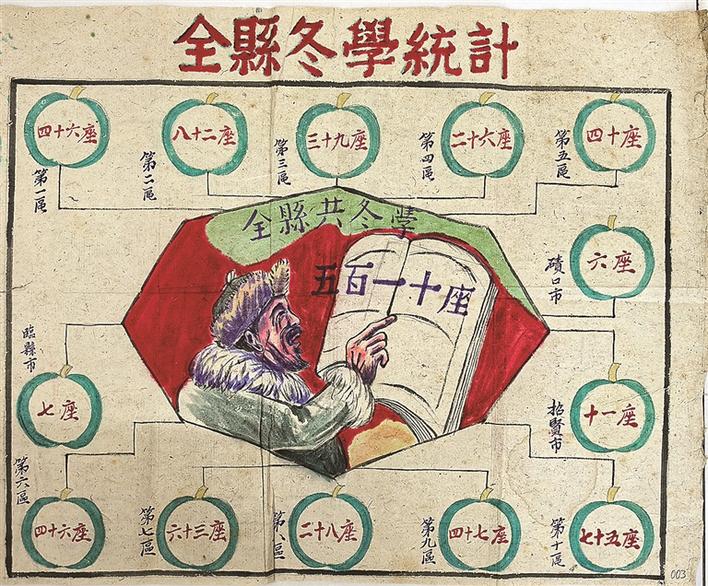

至1945年,临县冬学已覆盖510所,吸纳学生15289人。课堂上的《大众报》社论与算盘声共鸣,晨操步伐与秧歌调协奏,特等劳动英雄刘成仁的工作日志,打柴路上讨论的减租政策最终转化为生产革新的数字——上万双手握笔写下的不仅是生字,更是“男女平等”“抗战必胜”的信念烙印。

当传统私塾困守“学而优则仕”时,冬学以“学习为抗战、学习为生产”的理念,将教育从书斋拉向田野,使其成为唤醒民众的利器。记账教学打破“庄稼人不需识字”的偏见,老农在油灯下摩挲算盘,眼瞳因账簿发亮;新式农具推广冲击“靠天吃饭”的观念,青壮汉子举灯对照图解,灯影映出丈量土地的剪影。冬夜课堂里,灯油与泥土气息弥漫,农民皴裂的手翻开带抗战标语的课本,首次自觉建构个体与民族的联系。当油灯熄灭,觉醒的认知汇聚成星火——握算盘的手开垦新壤,识生字的眼辨读战训,这股力量终将砌成民族自立的根基。

吕梁市档案馆 临县档案馆供稿