□ 本报记者 梁英杰

编者按

十年磨一剑,法润山河新。自2015年获得地方立法权以来,吕梁市人大常委会以“小切口、有特色”立法精准破题,将法治的根须深扎于黄土地的肌理之中,从住宅物业管理的细碎纠葛到志愿服务的温情传递,从水土流失的生态之忧到古树名木的沧桑守护,一部部带着民生温度、地方辨识度的法规次第而生,为基层治理痛点疏堵,为百姓生活幸福感护航,诠释着“小法条”撬动“大治理”的生动实践。值此获得立法权十周年之际,我们深入走访,记录下良法善治在吕梁大地上催生的深刻蝶变与温暖回响。

碛口古镇,黄河岸畔,晚霞如金,浊浪淘沙。古渡口旁,斑驳的石阶上,几位老人围坐闲谈。老船工李大爷的皱纹里藏着黄河水拍的声响:“如今这条道,清净得多了!”他指着脚下整洁如洗的街巷,“破坏古镇风貌?早没影了!”李大爷口中这份“清净”,正是地方性法规《吕梁市碛口古镇保护条例》落地生根后,古镇风貌焕然一新的生动缩影。

2015年,立法权如春风吹拂吕梁大地。十年间,吕梁市人大常委会始终将党的领导贯穿于立法工作的全过程和各方面,以“小切口、有特色”立法为舵,在基层治理的千头万绪间破浪前行,确保每一项法规都与党中央、省委、市委决策部署同频共振。共制定生态文明建设、城乡建设与管理、历史文化保护、基层治理等四个领域的地方性法规27部、修订3部,稳居全省新授立法权地级市前列。2022年12月,中央依法治国办对吕梁市“小切口、有特色”立法的典型做法进行了全国通报表扬。2023年4月,《人民日报》对吕梁市“立法小切口、服务大民生”的立法经验进行了专题报道。这些带着泥土气息的法规条文从纸面走进群众生活,化为治理效能,成为推动美丽幸福吕梁建设的关键支撑。

立法为民

从“小切口”到“大民生”

“地方立法工作首先应着眼民生,解决实际问题。早在获得地方立法权之初,吕梁市人大就坚持一个思路:增强地方人大立法的主导性,多从群众呼声强烈的领域入手,条款可以少,但‘实际性’一定要强。”正如市人大常委会主任刘振国所说,面对基层治理中盘根错节的“堵点”“痛点”“难点”,吕梁市人大常委会没有被宏大命题所束缚,而是俯下身子,将目光投向那些看似细微,却与群众生活息息相关的“小切口”。

这个思路从《吕梁市住宅物业管理条例》的制定,可窥一斑。

随着城市发展、人口集聚,群众对高质量物业管理服务的需求不断增长,小区物业管理逐渐成为社会关注的焦点、城市管理的难点、基层治理的重点。2024年,市人大常委会组织《吕梁市住宅物业管理条例》立法工作小组走进社区小巷、住宅小区,倾听来自最基层的声音,了解掌握广大居民住户对物业管理的意见,汲取好的经验做法,广泛征求业主、物业使用人、物业服务人、职能部门对立法工作的意见建议,为《条例》的精准制定打下了坚实基础。

良法是善治的前提。在《吕梁市住宅物业管理条例》立法过程中,立法工作小组摒弃了“大而空”的条文,转而制定出“小而精”的务实规定。不仅在《条例》中清晰规范住宅小区物业管理活动,对住宅物业管理体制、业主大会、物业服务管理等内容做出明确规定,还对物业服务人的各项义务和禁止行为、物业费的收取方式、欠交物业费的处理以及代收费的情形等进行刚性约束,更制定了具有可操作性罚则标准,这些条款如同锋利的手术刀,直击住宅物业管理的“痛点”,精准切除了病灶。

如何才能让法规既专业又接地气?既体现地方特色和实际需要,又与上位法不抵触不违背?市人大常委会的答案是:立法大门向群众敞开,让民意成为立法的根基。

《吕梁市集中供热条例》便是这一答案最好的诠释。针对集中供热中存在的问题和供热单位、热用户普遍关心的热点问题,在该《条例》制定过程中,市人大常委会始终坚持民主立法、开门立法,组成调查组开展立法调研,实地察看供热企业和供热小区现场。并通过《吕梁日报》、《吕梁人大之声》微信公众号等媒体发布吕梁市人民代表大会法制委员会关于举行《吕梁市集中供热条例(草案)》立法听证会的公告,邀请市人大代表、供热企业代表和街道、群众代表参加听证会。

“争议焦点比较多的就是地下室以及宴会厅、影院超纲的这部分区域的采暖认定。”

“热费收取,每年供热前让交费,不交费的还能继续用热,能否和水、电一样,交了费供热,不交费可以关掉,不供热了。”

……

听证会上,群众代表、供热企业、街道办、政府职能部门争得面红耳赤。最终,市人大常委会将广泛收集到的供热期确定、温度标准、热费收取、投诉权利、设施维护等各类意见逐条研判,逐条论证吸收,并根据省人大的审查意见进一步修改完善,于市四届人大常委会第十一次会议表决通过该《条例》,为全市供热民生工程健康有序发展注入一剂“强心针”。市人大常委会副主任闫玉萍说:“集中供热是重要的民生工程,更是民心工程。我们不害怕有争议,吵出来的条款,执行时矛盾自然少。”

“民主”与“民心”相通,“民生”与“民声”相应。市人大常委会的开门立法之举,让全过程人民民主“落地有声”。随着《吕梁市中小学校幼儿园规划建设条例》《吕梁市电梯使用安全条例》《吕梁市电动自行车管理条例》《吕梁市村民自建房用作经营场所质量安全管理条例》《吕梁市停车条例》等紧贴民生需求的法规出台和施行,共同勾勒出了一幅“立法为民”的壮美画卷。

深耕特色

在黄土地里种出法治果

吕梁立法之树,深深扎根于脚下这片黄土地的肌理之中,结出独具风味的果实。

在临县曲峪镇正觉寺山梁上,12株有着1300多年历史的唐柏株距均匀,呈“一”字排列,犹如一座绿色长城,被当地人形象地称为“十二连城”。市人大常委会主任刘振国在一次调研中看到“十二连城”,震撼的同时也对唐柏当时的生存环境感到忧虑。“游客对古柏的保护意识不强,有人在树下烧烤;部分古树出现腐败树洞,用水泥封口,可能会加速树木病情的恶化。”他当即询问:“是否对古树进行过摸底,是否有相关地方性法规专门保护?”

遗憾的是,当时在古树名木保护方面,吕梁市立法存在空白。随后,市人大常委会立即启动《吕梁市古树名木保护条例》的起草工作。市人大常委会主任刘振国亲自担任起草工作小组组长,带领起草组先后深入11个县(市、区)开展立法调研,全面掌握了我市古树名木保护中存在的问题。经过严格研讨、论证、初审、二审等程序,历时一年半制定了《吕梁市古树名木保护条例》。

针对建设部保护管理办法与山西省鉴定技术规程存在对古树的分级认定标准不统一和保护经费无保障问题,在《吕梁市古树名木保护条例》中明确了“吕梁标准”,实行“提级保护”,并将城市建成区树龄在80年以上不满100年的树木和古树群也纳入保护范围,量化市县政府对古树名木的保护经费标准,既细化了上位法,又严于精于上位法,是一部“长着牙齿”的地方法规。

2025年4月,市人大常委再次作出《关于人大机关、人大代表挂牌监督保护古树名木(群)的决定》,将全市30个古树名木群、2073棵古树名木的监督责任具体化、常态化,并对外公布了古树名木保护监督电话,进一步畅通了全民参与古树名木(群)保护的“绿色通道”。

法规的“吕梁味道”,使其在实践中更具生命力。6月,吕梁贺昌中学家属院内一棵百年国槐遭雷击倒伏,压覆居民房顶。市人大常委会接到群众举报的线索后,第一时间联动规划、城管、园林等部门启动救援工作,不仅清除了安全隐患,还对古树进行全面‘体检’和病虫害防治。市人大农业与农村工作委员会主任付宾荣说:“下一步,我们将严格遵循《吕梁市古树名木保护条例》等法规要求,持续深化监督职能,不断完善长效保护机制,凝聚各方力量,推动古树名木保护工作从‘政府主导’向‘全民参与’的转变,让古树名木不仅成为吕梁生态环境的绿色瑰宝,更成为传承历史文化、彰显城市魅力的闪亮名片。”

立法过程,是耐心而细致的“抽丝剥茧”。市人大常委会法工委主任李瑞青对此深有体会:“我们反复琢磨,立法不能贪大求全,而应像老中医把脉,找到最关键的那处穴位。”

吕梁市是山西省重要生态屏障区,黄河中游重要生态涵养区,在加强生态保护修复中发挥着举足轻重的作用。推动生态环境质量持续好转是人民群众近年来最为关心的热点话题之一,也是市人大常委会高度关注的重点问题。

为切实解决城市绿化迫切需要理顺的法律关系、法律责任问题。2016年,市人大常委会着手起草《吕梁市城市绿化条例》,于2017年3月1日施行。随着上位法的修改、国家政策的变化和我市绿化事业的新发展,2022年对条例进行了修订,于2023年1月1日施行。《条例》突出规划引领作用,将编制城市绿化规划作为条例的核心内容和建设管理的基本依据,同时规定了任何单位和个人在城市建设中不得擅自占用城市绿化用地,不得擅自改变城市绿地性质,不得擅自移植、砍伐树木,为守护“城市绿色”提供了重要的法治依据。

同样,在《吕梁市乡村绿化条例》的制定过程中,市人大常委会充分考虑我市的自然地理条件、气候特点、文化传统等诸多因素,严格落实不抵触、不重复、不越权、可操作的要求,精心制定了符合我市乡村绿化实际的法规条款。为与《吕梁市城市绿化条例》的适用范围“市、县(市、区)人民政府所在地城市规划区或者城镇开发边界内”相衔接,《吕梁市乡村绿化条例》规定了适用范围为“本市行政区域城镇开发边界以外绿化的规划、建设、管护及其监督活动”,实现了地方性法规规范的绿化工作在吕梁市行政区域全覆盖。

《吕梁市大气污染防治条例》《吕梁市扬尘污染防治条例》《吕梁市水污染防治条例》《吕梁市禁牧休牧条例》……一部部条例不断擦亮吕梁生态文明法治底色,为吕梁市打赢蓝天碧水净土保卫战提供了坚实的法治保障。

文化铸魂

让历史文脉更好地传承

党的二十大报告中提出:“加大文物和文化遗产保护力度,加强城乡建设中历史文化保护传承。” 加强历史文化保护是传承中华优秀传统文化的必然要求,是留住文化根脉、守住民族之魂的题中应有之义。近年来,市人大常委会深入贯彻落实习近平总书记历史文化保护传承思想,连续出台《吕梁市非物质文化遗产保护条例》《吕梁市碛口古镇保护条例》等地方性法规,构建起了“保护”“传承”“转化”“发展”融合相济、统筹协调的新格局。

吕梁市每个县(市、区)都积淀着深厚的民族文化底蕴,地域性和乡土特色的风土民情相融共生,构成了丰富多彩的非物质文化遗产资源。这些非遗项目,作为一种弥足珍贵的“活”文化,它依托于人本身而存在,以声音、形象和技艺为表现手段,并被世世代代的吕梁人身口相传,作为文化链延续至今,见证了吕梁人民的生命力和创造力,是宝贵的文化财富。为了让古老的非遗项目活起来、走得远、传下去,《吕梁市非物质文化遗产保护条例》经2017年8月9日市人大第三次人民代表大会常务委员会第十六次会议审议通过,同年11月1日正式开始实施。

《吕梁市非物质文化遗产保护条例》曾受到全国人大的肯定,两次在央视法制栏目专题报道。市人大常委会法工委主任李瑞青说:“《条例》针对保护投入不足、保护措施不力等实际困难,明确要求将保护经费列入政府年度财政预算,按照非遗项目及其传承人的不同等级、不同类别,采取不同的保护措施,让吕梁的非遗项目呈现出了生生不息的新活力。”

碛口古镇是中国历史文化名镇,镇内有数量丰富且保存完好的明清时期建筑,几乎包括了封建制度下民间典型的漕运商贸集镇的全部类型。为了保护碛口古镇的历史文化,市人大常委会颁布了《吕梁市碛口古镇保护条例》,于2020年1月1日起实施。《条例》明确规定,碛口古镇实行分区保护,保护区划分为核心保护区、重点保护区、建设控制区、风貌协调区。古镇内禁止随意新建、改建、扩建建筑物、构筑物,经批准新建、改建、扩建建筑物、构筑物,应当使用与古镇风貌相协调的建筑装饰材料。维护、修缮核心保护区内的历史建筑物、历史构筑物,应当保护历史信息,体现历史建筑的真实性,不得改变与其互相依存的自然与人文环境,有效解决了长期困扰古镇保护的范围不清、体制不顺、责权不明、经费不足等问题,帮助古镇管理拔钉清障、引领护航,为山西省同类立法提供了吕梁经验、吕梁样本。

十年,是里程碑,更是新起点。站在获得地方立法权十周年的历史节点回望,市人大常委会在立法工作中坚持和践行全过程人民民主,以“小切口”破题,用“有特色”作答,坚持做到强化民意平台建设,设立19个基层立法联系点,配备立法信息采集员和联络员38人。建成覆盖全市的代表联络站(点)747个,站点建设位居全省前列,11386名五级人大代表全部就近编组进站开展活动。强化法制委员会、法制专业代表小组履职保障,认真审议办理代表提出的立法议案、建议,邀请代表参与立法调研、审议修改和立法后评估等活动。强化社会参与机制,先后制定《立法听证制度》等4个民主参与立法制度,形成意见征集专项方案、专场座谈、专业建议、专项清单“四步工作法”,畅通基层立法的民意直通车,在法治的轨道上铺就了一条通往美丽幸福的坚实路径。展望未来,更多“小切口”的立法探索仍将继续,法治吕梁建设的步伐将更加铿锵有力。在法治阳光的普照下,一幅治理更高效、社会更和谐、生态更优美、人民更幸福的壮丽画卷,正在吕梁大地上徐徐展开。

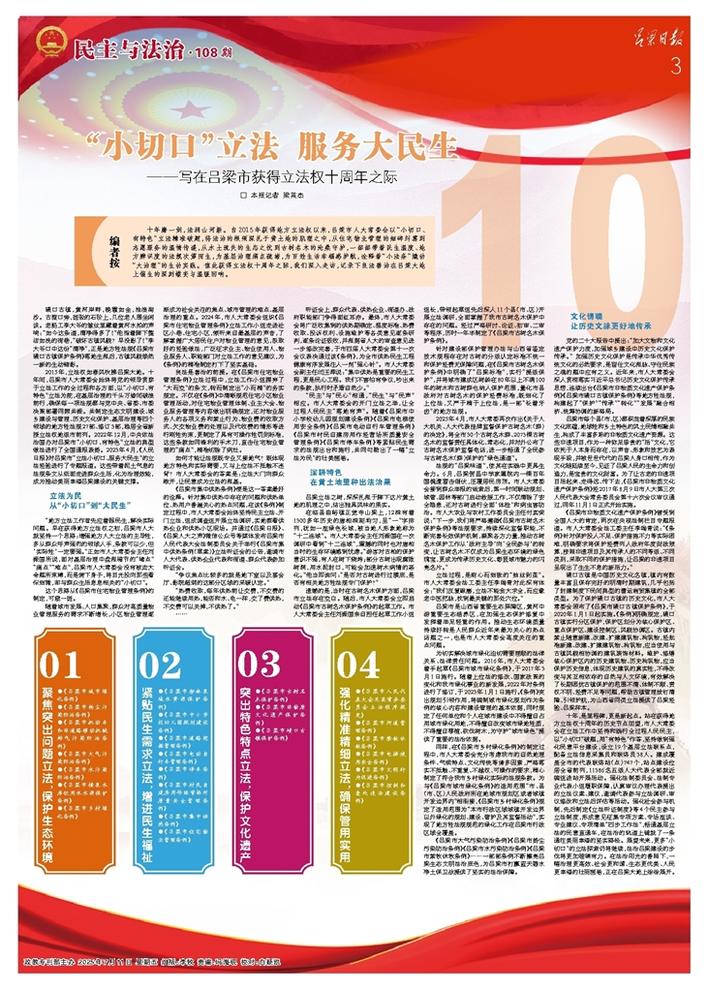

01

聚焦突出问题立法,保护生态环境

●《吕梁市城市绿化条例》

●《吕梁市扬尘污染防治条例》

●《吕梁市机动车和非道路移动机械排气污染防治条例》

●《吕梁市大气污染防治条例》

●《吕梁市水污染防治条例》

●《吕梁市横泉水库饮用水水源保护条例》

●《吕梁市乡村绿化条例》

02

紧贴民生需求立法,增进民生福祉

●《吕梁市柳林泉域水资源保护条例》

●《吕梁市中小学校幼儿园规划建设条例》

●《吕梁市道路挖掘管理条例》

●《吕梁市电动自行车管理条例》

●《吕梁市停车条例》

●《吕梁市村民自建房用作经营场所质量安全管理条例》

●《吕梁市集中供热条例》

●《吕梁市住宅物业管理条例》

03

突出特色特点立法,保护文化遗产

●《吕梁市古树名木保护条例》

●《吕梁市非物质文化遗产保护条例》

●《吕梁市碛口古镇保护条例》

04

强化精准精细立法,确保管用实用

●《吕梁市人民代表大会及其常务委员会立法程序规定》

●《吕梁市河道管理条例》

●《吕梁市禁牧休牧条例》

●《吕梁市电梯使用安全条例》

●《吕梁市文明行为促进条例》

●《吕梁市控制和查处违法建设条例》