□ 文/图 张亚东

在晋西北的黄土高原上,有一座小城正悄然蜕变,它就是兴县。七月的骄阳倾洒而下,为这片古老的土地披上一层璀璨金纱,目之所及,皆是蓬勃绿意。站在南山之巅放眼望去,国槐、油松、刺柏等树木郁郁葱葱,如一片绿色的海洋,将兴县县城温柔环抱,微风拂过,绿浪层层,奏响生命的乐章。俯瞰城区,在习近平生态文明思想的光辉引领下,兴县宛如一位奋进的开拓者,大步迈向人与自然和谐共生的新征程,在红土地上书写“绿水青山就是金山银山”的辩证答卷。

近年来,兴县积极践行“绿水青山就是金山银山”理念,坚守“生态优先、绿色发展”导向,严守生态保护红线,大力推进生态治理。如今,兴县林草覆盖率达41.3%,绿色已成为这片土地最鲜明的底色。党的十八大以来,兴县深入贯彻习近平生态文明思想,学习“千万工程”经验,以坚定决心和不懈努力,掀起生态建设热潮,为县域发展筑牢绿色根基,奏响了一曲动人的绿色发展之歌。

以河为卷 在生态变革中书写蔚汾河重生新篇章

清晨的阳光洒在蔡家崖蔚汾河面上,波光粼粼,岸边杨柳依依,不少市民在河边散步、晨练,一派祥和惬意的景象。很难想象,十几年前,这里还是一条让兴县人谈之色变的“臭水河”。

十几年前,蔚汾河作为兴县城区的主河道、黄河的一级支流,却成了当地生态困境的缩影。岸边垃圾堆积如山,河水被污水裹挟,散发着刺鼻的恶臭,成了人人避之不及的地方。每到汛期,汹涌的洪水更是让沿河群众提心吊胆。

1996年7月23日那场百年不遇的洪水,是兴县人民心中永远的痛。86岁的马玉明老人回忆起当时的情景,依旧心有余悸:“洪水淹没了兴县城,城区甚至被无情的洪水卷走几个人。洪水退去后城里淤泥一米多厚,清理了三个月才清理完。”市民白拖蛮也感慨道:“以前兴县就没有垃圾处理场,死的活的都往河里倒,垃圾堆得跟山似的,洪水没出处,最后淹了县城。”那场大水让沿河房屋几乎全部受灾,群众流离失所,一些人甚至失去了宝贵的生命,惨痛的经历深深烙印在兴县人民心中。

“生态兴则文明兴,生态衰则文明衰。”从那时起,面对如此严峻的生态形势,历届兴县县委、县政府深刻认识到改善生态环境刻不容缓,必须痛定思痛,开启一场全方位的生态变革。他们积极回应群众对改善生态环境的强烈期盼,将绿色发展理念贯穿到经济发展、社会建设、城市建设等各个领域,决心用实际行动让兴县的天更蓝、山更绿、水更清。

治理工作迅速展开。兴县首先规划建设了垃圾处理厂,从源头上解决垃圾乱堆乱放的问题。安排专人对河道进行清理,打捞水中的漂浮物和垃圾,清除岸边的堆积物。同时,对向河道排放污水的企业和个人进行严格管控,建设污水处理设施,确保污水经过处理后再排放。

在整治河道的过程中,兴县特别注重河道的生态修复。一边加固河堤,防止洪水对河道的侵蚀;一边河岸种植树木、花草,打造绿色景观带。经过多年的努力,蔚汾河的面貌发生了翻天覆地的变化。

如今的蔚汾河,河水清澈见底,岸边绿树成荫。昔日的“臭水河”变成了兴县的一道亮丽风景线,成为市民休闲、娱乐的好去处。傍晚时分,不少市民来到河边散步、健身、聊天,孩子们在岸边嬉戏打闹,欢声笑语回荡在河畔。

蔚汾河的变迁,是兴县生态变革的一个生动缩影。它不仅改善了当地的生态环境,提升了市民的生活质量,也为兴县的经济社会发展注入了新的活力。兴县县委、县政府以实际行动践行了绿色发展理念,让人们看到了生态保护带来的巨大效益。

下一步,兴县将继续坚守绿色发展之路,持续加强生态环境保护,让蔚汾河永远清澈,让兴县的生态环境更加优美,让人民的生活更加幸福。

以治为墨

在铁腕治污中绘就水清岸绿新图景

暮色降临,兴县蔚汾河畔华灯初上。市民田海泉牵着孙女的手漫步在整洁的步道上,音乐喷泉在夜色中划出绚丽弧线,倒映在清澈河面上的霓虹光影随波荡漾。“搁以前谁敢想啊,这臭水河能变成如今的‘城市会客厅’!”老人的感叹里,藏着兴县生态治理的华丽蝶变。这场蝶变的起点,是一场刀刃向内的治污攻坚战。作为吕梁山区的重要县域,兴县曾长期面临“无水景、有水则污”的困境,穿城而过的蔚汾河更是因生活污水直排沦为“臭水沟”。2019年,总投资12.8亿元的蔚汾河综合治理项目破土动工,成为改写兴县生态版图的关键一役。

在项目施工现场,巨大的污水分流箱涵如同城市的“静脉系统”在地下延伸。施工方采用顶管施工技术,在不影响居民生活的前提下,将18公里长的箱涵嵌入河床之下,实现生活污水与雨水的彻底分离。“以前下雨,污水混着雨水直扑河道,现在污水进管网、雨水入河道,从源头切断了污染路径。”政府副县长马兴勇指着监控屏幕上的水流走向介绍,箱涵日均截流污水3000余吨,相当于为河道“止血”。

治水更要美岸。沿着河道新建的3.5公里人行步道,串联起亲水平台、景观绿植和文化长廊,巧妙填补了兴县“无水无河无景观”的空白。站在跨河大桥上俯瞰,空中有飞鸟掠过,地面有游人漫步,水中有鱼群嬉戏,“空—地—水”三维景观带已然成型。兴县文旅局统计显示,仅去年国庆假期,蔚汾河景区接待游客就突破5万人次,成为县域旅游新地标。

铁腕治污绝非孤例。在县城东部的污水处理厂二期工程现场,工作人员正监测着出水口的水质数据。“COD(化学需氧量)28mg/L,氨氮1.2mg/L,优于一级A排放标准。”厂长刘军介绍,这座投资1.5亿元的处理厂与城区一期工程形成互补,日处理能力提升至2万吨,让城、乡污水集中处理率分别跃升至91%和80%。

乡村治污同样不留死角。在魏家滩镇范家疃村,崭新的三格式化粪池取代了传统旱厕,通过“厌氧发酵+湿地净化”模式实现粪污资源化利用。“村里卫生厕所普及率从32%提高到51%,夏天再也闻不见臭味了。”村支书高建明笑着说,配套建设的垃圾中转站每天清运垃圾20吨,85%的生活垃圾得到规范处理。

一组组数据见证着生态蝶变:3个国、省考断面水质连续三年稳定在三类以上,19个县乡水源地全部达标;“清洁村庄”覆盖率达75%,村容村貌实现“脏乱差”到“洁净美”的转变;城区空气质量优良天数较五年前增加68天……在蔡家崖乡,果农温宝堂的果园因水质改善迎来丰收,“用达标水源灌溉的红枣,糖度提高了2个百分点,每斤能多卖1块钱。”

清晨的蔚汾河,薄雾尚未散尽,环卫工人们已开始清扫步道。岸边电子屏滚动播放着水质监测数据,晨练的老人舒展着筋骨,孩子们在草坪上追逐嬉戏。这幅“推窗见绿、出门即景”的民生画卷,正是兴县以铁腕治污守护绿水青山的生动注脚。正如市政协副主席、县委书记乔云在全县生态大会上所说:“治好一条河,美了一座城,暖了百姓心,这就是生态治理的民生温度。”

以绿为笔

在生态保护中勾勒可持续发展新画卷

群山叠翠,绿意盎然;汾水潺潺,鸟语花香。如今的兴县,从城区街头到乡村山野,从公路沿线到荒山秃岭,处处涌动着绿色的生机与活力。这座承载着红色记忆的县城,正以“生态优先、绿色发展”为指引,通过治污、增绿、转型、共治等一系列举措,将昔日的黄土坡绘制成一幅生态优美、产业兴旺、民生幸福的新画卷。

——增绿添彩,让山川大地披上新装。“既要金山银山,更要绿水青山。”在兴县,这句理念不是口号,而是化作了遍布城乡的绿化实践。多年来,兴县坚持“绿化、彩化、财化”三化协同,以实打实的工程举措,让荒芜山坡变林海,让城市边角成公园。

春日的南山公园,铁锹翻动泥土的声音此起彼伏。4月23日,市政协副主席、县委书记乔云与干部群众、志愿者一同挥锹铲土,将白蜡、白皮松、西梅等苗木植入土壤。“要精心管护,确保种一棵活一棵,造一片绿一片。”乔云一边植树,一边叮嘱管护人员。这场义务植树活动,单日便为南山公园增添1200余株新绿,而这样的场景,在兴县每年春季都会如期上演。

绿化不是“一阵风”,而是“久久为功”。2022年,兴县集中攻坚静兴高速、北山公路、瓦裴线三条通道,完成人工林栽培1.91万亩,让交通干线成为“绿色走廊”;截至2024年底,全县累计造林绿化达165.01万亩,森林覆盖率从2013年的11.28%跃升至19.02%,7.74个百分点的增长背后,是无数护林人、造林者的汗水浇灌。

荒山绿化中,兴县不满足于“单一绿”,更追求“四季彩”。通过科学选种,让春日有桃花、杏花争艳,秋日有黄栌、火炬树染山,形成“春有花、夏有荫、秋有彩、冬有青”的景观。同时,依托林下空间发展中药材种植、生态养殖等产业,让“绿叶子”变成“钱袋子”,实现“种树增绿”与“林下生财”的双赢。

为守护来之不易的绿色成果,兴县构建起严密的“护绿网”:设立县、乡、村三级林长286名,配备总林长2名,聘用护林员1600名,实现“林长+管护员”全覆盖。从森林防火到病虫害防治,从乱砍滥伐整治到生态修复,一套“一级抓一级、层层抓落实”的林草管护体系,让每一片林子都有人管、每一棵树都有人护。

——绿色转型,让生态优势变为发展动能。生态环境的持续改善,为兴县产业转型铺就了底色。这座曾以传统工业为支撑的县域,正以绿色为导向,推动产业“破茧成蝶”。

在农业领域,兴县将“绿色”刻进生产链条。摒弃化肥、农药滥用的旧模式,推广生态种植、有机养殖,让漫山遍野的杂粮成为“生态名片”。小米、绿豆、高粱等作物在无污染的土地上生长,不仅成了乡村的风景线,更通过“有机认证”“品牌包装”走进城市商超,带动农民亩均增收超300元。“以前种粮看产量,现在种粮看品质,绿色就是我们的竞争力。”蔡家会镇种植户蔡江宝的话,道出了兴县农民的新认知。

工业转型则聚焦“降碳”与“提质”。兴县果断淘汰落后产能,对高耗能企业实施技术改造,推进节能减排。仅2023年,就完成66台燃煤锅炉取缔与燃气锅炉改造,新增热能供应73万平方米,惠及3236户市民,年减少碳排放超万吨。与此同时,新能源、新材料等绿色产业加速布局,一批批光伏项目、风电项目落地山区,让“阳光”“清风”变成可持续的经济效益。

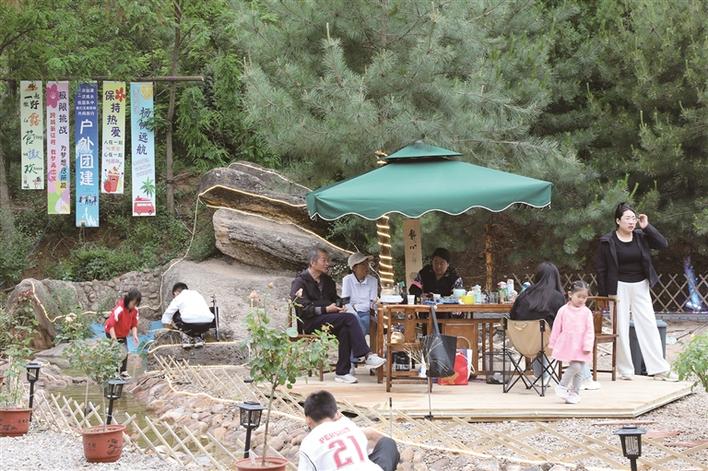

生态与文化的融合,更让兴县走出了“旅游增收”的新路径。蔚汾河两岸,昔日的污水沟变身滨水公园,水清岸绿的风光吸引着周边游客踏青垂钓;晋绥边区革命纪念馆、“四八”烈士纪念馆等红色遗址,在绿树掩映中更显庄严,成为爱国主义教育的热门打卡地。“上半年接待游客超15万人次,带动餐饮、民宿收入增长40%。”兴县文旅局局长袁晋荣介绍道,生态旅游与红色旅游的“双轮驱动”,让兴县的“绿色颜值”转化成了“经济价值”。

——全民共治,让环保理念融入日常。“生态建设不是政府的‘独角戏’,而是全民的‘大合唱’。”兴县深谙此理,通过多元宣传、广泛动员,让环保理念走进千家万户,让绿色行动成为社会共识。

6月5日,第54个世界环境日当天,蔚汾公园内人头攒动。“美丽中国我先行”环保主题摄影展上,百余幅作品用镜头记录着兴县的生态变迁:从昔日荒山到今日林海,从污水横流到清水绿岸,从浓烟滚滚到蓝天白云……摄影爱好者牛亚平给市民们仔细讲解照片背后的故事。

“摄影展是展示,更是教育。”乔云在活动中强调,生态文明建设需要每个人从点滴做起。除了摄影展,兴县还通过环保知识讲座、“绿色家庭”评选、校园环保课堂等形式,让环保意识渗透到社会每个角落。如今,在兴县,垃圾分类成了社区新风尚,节水节电成了家庭习惯,义务植树成了春日约定,“人人护绿、事事讲环保”的氛围日益浓厚。

——成果斐然:让生态红利惠及民生。生态投入的“加法”,最终算成了民生福祉的“乘法”。如今的兴县,正以实实在在的变化,让群众共享生态建设的成果。

空气质量的改善最直观。2024年,兴县二级以上优良天数达301天,在全市排名第三,“兴县蓝”成了朋友圈的常客。更令人欣喜的是,生态的好转让野生动物回归:蔚汾河道里,赤麻鸭、鸳鸯成群嬉戏;深山密林中,野猪、野兔时常出没,人与自然和谐共生的画面处处可见。

生态改善带来的,还有更踏实的日子。种杂粮的农民笑了,有机作物卖出好价钱;开民宿的村民乐了,游客多了收入涨了;在新能源企业上班的工人说了,“家门口就业,还能照顾家”。傍晚时分,南山公园、蔚汾广场上,市民们跳着广场舞、聊着家常,孩子们在草坪上奔跑,3168平方公里的土地上,处处洋溢着幸福祥和的气息。

从“绿起来”到“美起来”,从“生态好”到“生活好”,兴县的实践印证了“绿水青山就是金山银山”的深刻内涵。如今,站在新的起点上,兴县正以更坚定的决心、更有力的举措,持续巩固生态成果,推动绿色转型,让这幅生态画卷越绘越美,让这片红色土地的明天更加可期。