□ 本报记者 梁英杰

编者按

专题调研是人大常委会开展工作监督的重要方式之一,更是察实情、谋实策的有效路径。市人大常委会高度关注地方经济与文旅事业发展,积极履行职责,今年以来,先后组织开展关于特色专业镇发展、文旅融合发展等情况以及乡村旅游重点村建设运营情况的专题调研,以法治力量助推高质量发展。调研足迹遍布产业一线与田间地头,既聚焦专业镇如何在“特”字上做深文章,破解产业升级的堵点,也关注文旅资源怎样打破边界,让文化魅力与旅游价值相得益彰,更细致探寻乡村旅游村在运营中如何兼顾生态保护、业态创新与村民增收,切实解决发展中的实际问题,为全市高质量发展、推动乡村全面振兴注入了强劲的动能。

精准把脉,开出文旅融合发展“良方”

“如何让吕梁的文旅资源真正‘融’起来,吸引更多游客?”

“应深入挖掘我市地域特色文化内核,讲好文化故事,让文化遗产焕发新的活力。”

“要拓展旅游产业边界,大力发展体验性强、互动性多、参与度高的文体旅、文商旅、农文旅等融合业态。”

……

为深入贯彻习近平总书记关于“坚持以文塑旅、以旅彰文,推动文化和旅游融合发展”的重要指示精神,进一步促进全市文旅产业高质量发展。市第四届人大常委会第二十九次会议上,参加会议的常委会委员及列席人员围绕关于全市文旅融合发展工作情况的调研报告,展开了热烈讨论。

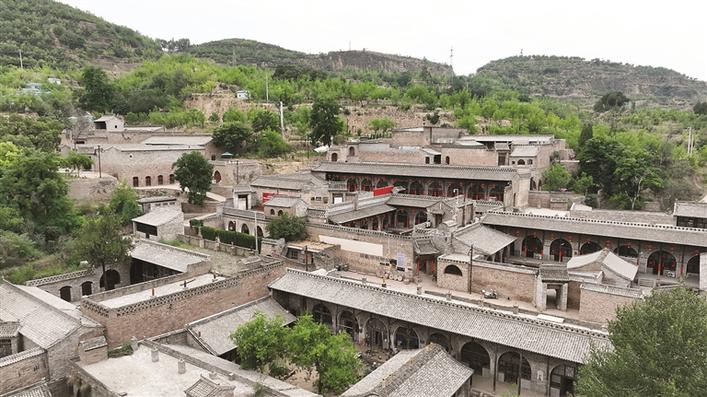

此前,市人大常委会副主任刘继隆带领民侨工委、市文旅局、市农业农村局等部门负责人和部分市人大代表,深入离石区、中阳县、孝义市、汾阳市等地,对全市文旅融合发展情况进行了调研。近年来,我市高度重视文旅融合发展工作,多措并举打造吕梁旅游名片,文旅资源禀赋优势逐步显现,全市现有14处国家4A级旅游景区、29处3A级旅游景区,还有75个中国传统村落和5900余处文物古迹,国家级非遗代表性项目16项、省级69项、市级195项。离石区王营庄村、孝义老城、汾阳上林舍村等众多特色村落和景点,文旅资源特色鲜明,宛如一颗颗璀璨明珠,为文旅融合注入了新活力。

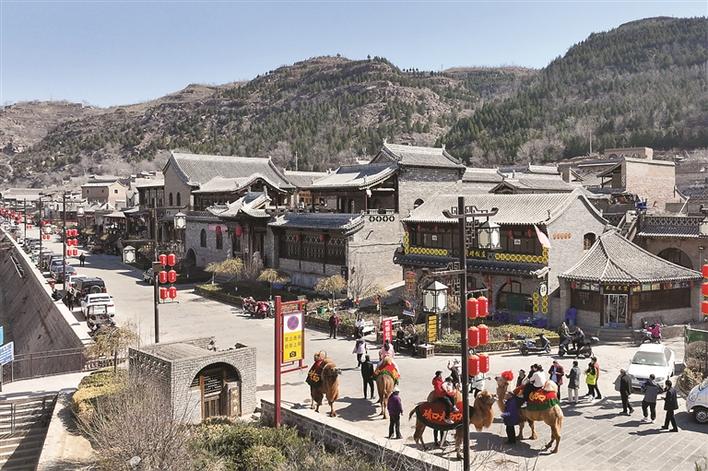

同时,我市文旅融合发展意识日益增强,市政府出台了促进文旅融合发展的相关规划和政策措施,以打造“国内知名文化旅游目的地”和“国家全域旅游示范区”为目标,积极构建“文化为魂、旅游为体”的融合路径。临县碛口古镇的实景剧、汾阳市的酒文旅融合、孝义市的非遗进景区等,让文化资源成功转化为旅游产品,深受游客喜爱。文化传承和发展不断深化,扎实推进非遗保护工作,设立非遗综合传习中心5个、非遗工坊36个、非遗传习所(点)200余个,舞剧《吕梁英雄传》《刘胡兰》、临县道情《大河清清》等众多文艺作品荣获大奖,为旅游产业繁荣赋能。同时,重点项目和业态培育初见成效,杏花村酒文旅融合项目、百里黄河文化旅游带、孝义老城保护更新等一批项目稳步推进,乡村旅游等新业态逐步兴起。文旅服务载体和基础设施不断改善,A级旅游景区、旅游度假区数量持续增加,启动了智慧旅游平台建设,部分景区实现了在线预约、信息查询等功能。

此次专题调研,是吕梁市人大常委会依法履行监督职能、全力助推市委重大决策部署落实的切实行动,形成了高质量的调研报告,既展示了吕梁文旅融合的丰厚“家底”,也直面发展中的痛点难点。报告指出,我市文旅融合发展工作取得了一定进展,但与高质量发展要求和先进地区相比,仍存在不少短板和问题。文旅资源深度挖掘不够,部分文旅项目仅停留在简单叠加层面。产品同质化与创新乏力,缺乏深度体验型、沉浸式文旅融合产品,难以满足游客多元化需求。产业链条较为单一,“吃住行游购娱”要素配套不全。基础设施与公共服务存在短板,部分景区间连接道路不畅,智慧化水平不足。体制机制与要素保障有待优化,统筹协调机制需强化,专业人才缺乏,投融资渠道单一。精准营销推广与宣传力度不足,全市文旅形象定位不够清晰,客源主要来自省内及周边地区。

针对调研中发现的问题,市人大常委会精准把脉,开出了一系列文旅融合发展的“良方”。

持续强化顶层设计与规划引领,建立健全市文旅融合发展协调推进机制,加强部门协同联动,指导各县(市、区)编制差异化文旅融合专项规划。持续深化资源挖掘与活化利用,深度挖掘文化内涵,运用现代科技手段推动文化资源创造性转化,加强文化遗产保护利用。持续打造精品项目与丰富业态,实施重大项目带动战略,发展乡村旅游、研学旅行等新业态,延伸产业链条,补齐“购”和“娱”短板。持续完善基础设施与提升服务,畅通旅游交通网络,推进智慧文旅建设,提升公共服务品质。持续加大政策扶持与要素保障,强化财政金融支持,加强用地保障,壮大人才队伍。持续加强营销推广与品牌塑造,明确文旅品牌定位,构建全媒体营销矩阵,深化区域合作,拓展客源市场。

“推动文旅深度融合,不仅是产业命题,更是传承吕梁文脉、赋能乡村振兴战略的选择。”市人大常委会将持续关注全市文旅融合发展情况,督促政府及相关部门落实各项建议,推动吕梁文旅产业迈向高质量发展新台阶,让吕梁这方热土上的山水人文魅力得以充分展现,使“汾酒故乡 英雄吕梁”等品牌形象深入人心,吸引更多游客领略吕梁的独特风采。

靶向调研,助推特色专业镇发展“破圈”

“推动产业高质量发展,必须坚持创新与安全并重。要将专业镇发展纳入明年重点监督议题,适时开展专题询问,倒逼工作提质增效。” 市第四届人大常委会第二十九次会议审议了关于吕梁市特色专业镇发展情况的调研报告,市人大常委会主任刘振国对市人大监督特色专业镇发展工作提出了要求。

打开这份调研的报告,清晰勾勒出了吕梁专业镇“雁阵齐飞”的壮阔图景。汾阳杏花村汾酒专业镇作为省级十大特色专业镇之一,“十里酒城,世界酒都”的宏图徐徐展开。2024年,白酒产值突破271亿元,逐步建成了集白酒生产、基地种植、包装彩印、仓储物流、文化旅游为一体的绿色循环发展体系。交城硝基复合肥专业镇则闪耀着国际化的光芒,其产品远销70多个国家和地区,出口量占据全国60%以上,“中国钙都”实至名归,2024年产值达57.3亿元。中阳木耳专业镇的小小黑木耳成就大产业,“中阳山宝”区域公用品牌熠熠生辉,5405万棒的种植规模,托起了全县152户种植户的致富希望。

与此同时,一批市级专业镇展现出强劲活力与鲜明特色。兴县铝镁新材料专业镇初步形成了铝土矿—氧化铝—电解铝—铝精深加工—高端制造、铝土矿—稀有金属提取—危废固废综合利用、天然气提氨制氢产业链条,2024年实现营业收入182亿元。临县青塘粽专业镇将非遗技艺转化为市场竞争力,“青塘村”粽子香飘万里,2024年产值达1.69亿元,“龙头企业+合作企业+合作社和种植户”的模式紧密联结着千家万户。柳林“碗团+红枣”专业镇、文水肉牛专业镇、交口食用菌专业镇等,无不立足本土优势,在富民增收的道路上稳步前行。岚县铸造、文水钢结构钢模板、汾阳钢球网架等专业镇,则彰显了吕梁制造业的深厚积淀与转型活力。

在临县青塘村,第八代粽子非遗传承人张新勤熟练地包裹着青翠的粽叶。当被问及专业镇发展的未来,他朴实地笑道:“要是冷藏车再多些,咱的粽子就能跑得更远,香味飘到天南海北。”这份期盼,正是吕梁特色专业镇渴望突破发展半径、实现更广阔天地的缩影。

调研中,市人大常委会调研组既看到吕梁特色专业镇的蓬勃生机,更精准地切中了它们成长中的“痛点”。杏花村汾酒专业镇被取水指标严重不足、建设用地指标紧张所困;交城硝基复合肥专业镇、兴县铝镁新材料专业镇同样面临土地资源紧张、能耗指标受限的难题;临县枣木香菇专业镇则苦于冷链设施不完善,储藏保鲜能力弱,限制了产业规模与效益提升;孝义氢能专业镇氢能产业链条不够完善、核心技术存在短板、应用场景有待拓展;中阳木耳专业镇、交口食用菌专业镇的深加工能力不足,产品销售渠道不够畅通,附加值提升空间巨大;文水肉牛专业镇的饲料加工、高端屠宰加工环节仍需加强;岚县铸造专业镇自主创新能力薄弱、数智赋能不足;汾阳钢球网架专业镇面临“技术创新压力大、研发投入不足、高端技术人才严重短缺”;文水钢结构钢模板专业镇、柳林“碗团+红枣”专业镇均反映出技术人才短缺的困境;兴县小杂粮专业镇则点明“人才支撑‘量少质弱’,创新动力受限”。

市人大常委会的专题调研绝非止于“把脉”,更致力于“开方”与“督效”,调研报告中还提出了系统性的“破局之策”,为专业镇冲破发展“圈子”、实现跃升提供坚实支撑。要在市级层面应建立推进专业镇高质量发展工作专班,统筹调度全市专业镇发展情况,及时解决专业镇发展过程中存在的困难和问题,推进专业镇健康发展。要编制全市专业镇发展中长期规划,明确发展方向和目标任务,确保支持专业镇发展的各项政策和措施的前瞻性和指导性,确保专业镇发展过程中可能出现的风险和挑战有相应的应对措施,有效促进专业镇可持续发展。要优先保障专业镇发展过程中土地、水资源、能耗、产能等相关计划指标,统筹各类财政专项资金倾斜扶持专业镇建设,积极支持和帮助引进专业镇发展中所需专业技术人员,推进机制创新,增强专业镇发展内生动力和抗风险能力。要加大宣传力度,注重品牌建设,努力提升专业镇各类产品的市场占有率和知名度,增强专业镇的辐射带动效应和市场竞争力。要持续推动和打造一流营商环境,吸引更多的企业和投资者进入专业镇投资兴业。

从田间地头到工厂车间,从深山小镇到经济开发区,吕梁市人大常委会的“靶向调研”,如同为十五个特色专业镇进行了一次全面“体检”与深度“会诊”,提出的强化组织、规划引领、要素保障、品牌提升、优化环境等建议,如同一剂剂精准的“良方”,为全市特色专业镇“破圈”发展注入强劲动力。

监督亮剑,打通乡村旅游“堵点”

仲夏的吕梁山,绿意翻滚中跳动着金色希望,离石区王营庄游人如织,中阳县弓阳村山间民宿一房难求,孝义市临水村系列活动热火朝天、汾阳市上林舍景区青山绿水环绕……这些跃动的“村”光,正是吕梁市102个乡村旅游重点村建设运营成效的鲜活注脚。

如何让市委确定的102个重点村真正从“盆景”连成“风景”,从“建好”迈向“运营好”?6月3日至5日,市人大常委会副主任刘继隆带领专题调研组,深入离石区、中阳县、孝义市、汾阳市,实地察看古村落活化、民宿集群、农文旅融合项目,与运营企业、村集体负责人、返乡创业青年和农户深入交流,助推乡村旅游提质增效。

调研组一路行、一路看、一路议,深切感受乡村旅游重点村的强劲脉动,手中的数据折射出乡村的蜕变。近年来,吕梁市委、市政府认真贯彻落实习近平生态文明思想,紧抓国家实施黄河流域生态保护和高质量发展战略机遇,学习践行“千万工程”经验助力乡村全面振兴,连续两年将100个乡村旅游重点村建设列为全市二十件大事要事之一,持续发力。各县(市、区)坚决贯彻落实市委决策部署,积极谋划、整合力量、多元投入,创新举措、狠抓落实,全市乡村旅游重点村建设工作稳步推进,成效明显。截至6月,全市乡村旅游重点村建设已完成投资30亿元,占总投资38.61亿元的77.7%,102个重点村中84个村已基本成型成景、18个村还处于建设阶段(其中13个村为今年调整新增),72个村已经开始试运营,其中,36个村通过引进企业或村企合作的方式开展运营,36个村由村集体管理运营。2024年王营庄、彩家庄、仁义、神圪垯、阳坡、阳坡塔、弓阳7个村成功创建国家3A级旅游景区。

“真没想到家门口的‘土风景’能吸引这么多城里人!”孝义市临水村一位经营农家乐的村民边忙活边感慨,2025年三大节庆期间,该村累计吸引游客60万人次,直接经济效益近380万元,带动就业800人次,成为“流量变现”的最佳注脚。而截至今年“端午”假期,吕梁市乡村旅游重点村共接待游客256.1万人次,实现营业收入2626.3万元,带动就业8360人次,乡村旅游正从“建起来”向“火起来”加速转变。

亮眼成绩之下,瓶颈同样清晰。调研组发现,部分乡村旅游重点村的水、电、气、暖、绿化等基础设施以及餐饮、住宿、游乐、购物、停车、公厕无障碍、母婴设施、景区标识等旅游公共服务设施存在短板。在“百企带百村”行动中,虽然多数包联企业积极参与,但仍有个别企业由于自身实力不足,尚未投入资金助力乡村旅游建设。各村之间发展不平衡,部分村旅游功能定位、历史文化挖掘、产业链延伸等有待加强,旅游产品缺乏独特性和创新性,模式陈旧,沉浸式体验式业态较少,全市乡村旅游重点村的集聚发展效应尚未形成。同时,大部分村庄存在文旅策划、运营管理、营销推广等专业人才缺乏的情况,部分村项目建成后运营团队需进一步落实。而且,乡村旅游重点村建设运营中的联农带农机制不够完善,部分村农民参与度较低,收益有限。

如何让乡村旅游这把“火”烧得更旺?市人大常委会针对调研中发现的短板提出了一系列意见与建议。要发挥基层党组织主导作用,加强统一领导,确保政策落实,全面完成建设运营任务。加大投入,完善乡村旅游重点村的基础设施建设,推进水、电、路、气、暖、通信等基础设施建设,开展农村人居环境整治,提升“吃、住、行、游、购、娱”配套设施和服务水平。充分发挥专班作用,运用“市级统筹、县级主抓、乡村主体”的三级推进体系和协调调度机制,加强统筹协调,动态调整乡村旅游重点村及包联企业,挖掘发展优势,培育新产业新业态,塑造区域乡村旅游品牌,解决同质化、碎片化问题,形成集聚发展效应。强化运营管理人才队伍培育,采取“引进来”与“自主培养”相结合的方式,引进专业团队和人才,与高校合作开展培训,提升从业者素质,激励当地居民参与旅游产业。加强宣传推介力度,策划特色精品旅游路线,利用新媒体和现代信息技术进行统一宣传,与知名媒体和旅游企业合作,开展文旅推广活动,提升全市乡村旅游的知名度和吸引力。

乡村旅游不是“盆景工程”,而是富民强市的“振兴工程”。此次调研形成了关于全市乡村旅游重点村建设运营情况的调研报告,提交市第四届人大常委会第二十九次会议进行审议。市人大常委会主任刘振国指出,乡村旅游重点村要想持续健康高质量发展,必须在“特色”上做文章,尽快编制科学的全域文旅规划,打造“红色研学+黄河风情+非遗体验”等精品线路,提升游客体验感;充分利用山西“黑神话·悟空”的虹吸效应,邀请得力团队,打造具有“黄土味、黄河味、吕梁味”的文创IP,打通乡村旅游重点村建设运营过程中的“堵点”,让吕梁的美丽乡村既能留得住乡愁,更能看得见未来。

本版图片由刘亮亮提供