在吕梁山深处,当城市在酷暑中喘息,大东沟的26℃清凉却成为撬动一方经济的支点。这片被高浓度负氧离子浸润的原始次生林,不仅重塑了人们对“清凉”的体验,更书写了一部乡村振兴的鲜活教科书——其中蕴含的,是生态价值转化为发展动能的深层智慧。

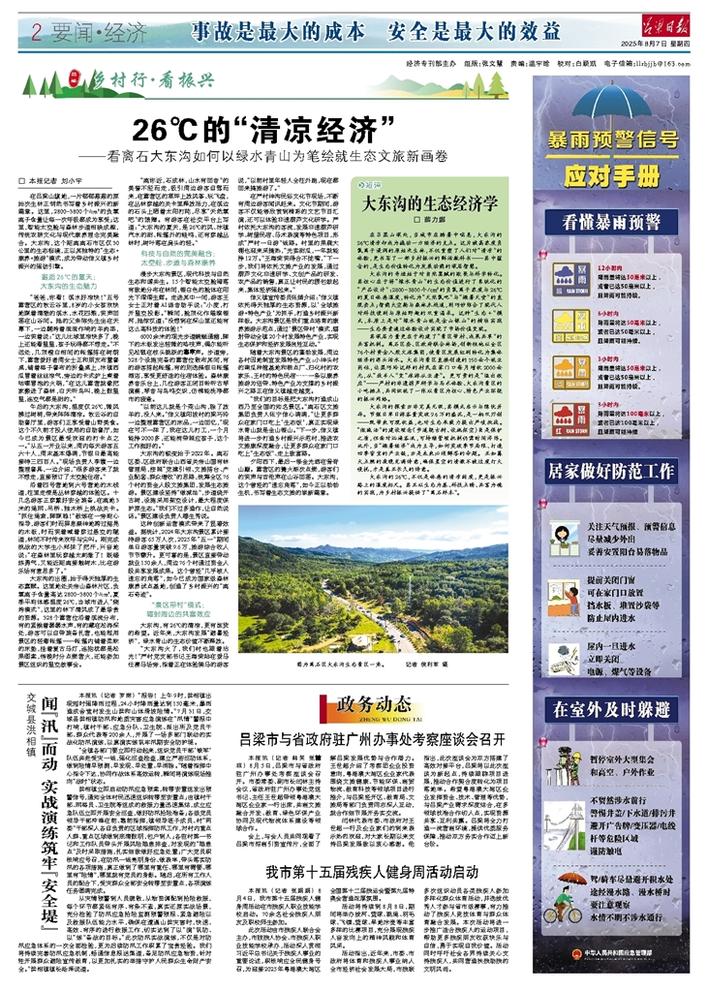

大东沟的奇迹始于对自然禀赋的敬畏与科学转化。其核心在于将“绿水青山”的生态价值进行了系统化的“产品设计”:2800-3800个/cm3的负氧离子浓度与26℃的夏日体感温度,转化为“天然氧吧”与“避暑天堂”的直观卖点;智能太空舱与森林木栈道,则巧妙弥合了现代人对科技便利与原始野趣的双重渴求。这种“生态+”模式,本质上是对“绿水青山就是金山银山”的精准实践——生态要素通过体验设计实现了市场价值变现。

其深层力量更在于构建了“景区带村、成果共享”的共富机制。离石区委、区政府联合林场,创新性地以全区76个村资金入股文旅集团,使景区发展红利转化为集体经济的源头活水。大东沟景区直接创造的150余个就业岗位,让梁巧玲这样的村民在家门口每月增收2000余元,从“放羊人”变“旅游从业者”。更可贵的是“溢出效应”——严村的非遗葫芦研学与马术体验、大东沟景区的小吃摊点,共同织就了一张以景区为核心、特色产业环绕的振兴网络。

大东沟的探索亦非完美无瑕,其模式启示与隐忧并存。节假日单日游客量突破9.6万的盛况,是一柄双刃剑——既带来可观收益,也对生态承载力提出严峻挑战。“做减法”的建设理念(步道绕古树、设施架空)虽是保护之盾,但面对汹涌客流,可持续管理机制仍需时间淬炼。此外,当“避暑经济”成为主导,如何突破季节局限、打造四季皆宜的产业链,亦是未来必须解答的命题。正如篝火点燃的夜晚充满诗意,确保星空的清澈不被过度灯火侵扰,才是真正长久的诗意。

大东沟的26℃,不仅是体感的清凉刻度,更是振兴路上的温度标尺。其正以生态为基、科技点睛、共富为魂的实践,为乡村振兴提供了“离石样本”。