英雄吕梁,红色交山。八十余年前的烽火岁月,在这里留下了无数闪耀着勇气与智慧的抗战印记,英雄儿女以热血铸就了一座座不朽的丰碑。“铭记历史”,在这里是崔三娃的神枪、是无名烈士的墓碑、是鏊子卯的弹痕、是芝兰村的困敌井;“开创未来”,在这里是四通八达的乡村路、是产业萌发的新芽、是汩汩入家的清泉,是红色文旅的发展新篇。一座座幸福的家园,一张张灿烂的笑脸,正成为交城人民书写新时代答卷最动人的笔触。

交山烽火录:刻在岁月里的英雄印记

交城县西社镇西社村,一个被青山环抱的宁静村庄。81年前,一场惨烈的突围战在这片山坳中打响。

1944年11月24日,晋绥边区八分区六大队行军途经西社住宿的时候,被驻扎在东社炮台上的日军发现并包围。“大部分人听到阳湾方向响了一枪之后,就向西面的山坡上撤退,没想到日军的火力是在西面山坡上,咱们上来以后就进了日军的伏击圈。” 村民胡恩平是村里的“红色故事篓子”,他清晰记得这场惨烈的突围战。战役中六大队死伤100余人,损失惨重,如今15名牺牲的干部和战士长眠于村中的无名烈士陵园,用生命诠释了保家卫国的赤诚。

曾经抗战的烽火遍及交山。在西社镇东社村鏊子卯山,81年前八路军武工队摧毁的日军碉堡残垣静静矗立,砖石间的弹痕仍在诉说着当年的激战。

抗日战争时期,东社镇与武元城因地处战略要冲,成为日军妄图封锁抗日根据地的“硬骨头”。东社镇是晋中平原进入交城山及吕梁山的门户,武元城则扼守晋西北咽喉,日军在此修筑碉堡、盘踞作恶,既切断了抗日军民的活动通道,也威胁着延安与外界的联络。

1944年,晋绥八分区部队向日军据点发起猛烈反攻。9月30日“夜袭东社”战役打响,六支队三连、九连借“内线”带路,隐蔽越墙、活捉哨兵、抢占屋顶,仅1小时激战就收复东社据点,伪军全部投降,日军均被击毙;同一时间,六支队六连与游击六大队合力攻坚,在武元城鏊子卯碉堡据点的拼杀中,全歼负隅顽抗的日伪军。“据咱们的老人讲这两次的战斗很激烈,也很惨烈。把日军的两个据点全部摧毁了,打开了晋绥八分区的门户。” 村支书张茂堂转述的老人回忆,印证了这场胜利打破封锁的重大战略意义。

在水峪贯镇芝兰村,一段以“水”为媒,跨越八十余载的奋斗史诗,正从历史的硝烟中流淌至今。

1942年9月4日,日军在交城芝兰和岔口扎下据点,企图以此为立脚点,扩大其占领区,摧毁八分区抗日根据地。但是他们万万没想到,在毛主席“挤敌人”政策的号召下,一口寻常的水井,竟成了挤走侵略者、保卫八分区的关键武器。“咱们当地民兵,就是利用晚上时间,把茅粪、乱七八糟肮脏的东西投入到井里面,破坏这个水井,不让日本人吃水,让日本人不能安心在这个地方生存。”这段历史,老支书张长根最为熟悉。张长根的二叔曾是参与这场战斗的民兵队队长,他口中的独特战术,成为逼退敌人的关键。1943年7 月21日,在二十一团及武工队、游击队、民兵的联合围困下,芝兰据点日军被迫撤走,八分区“挤”敌斗争取得重大胜利。

同样,在庞泉沟镇上长斜村,也坐落着一处见证烽火岁月的抗战遗址——石沙庄伏击战旧址。80多年前,交城人民曾在这里三次痛击日寇,铸就了一段不朽的抗战传奇。

石沙庄伏击战是晋绥地区党领导人民军队取得抗日战争胜利的著名战斗,也是小说《吕梁英雄传》中描绘的晋绥军民开展敌后抗战的现实素材。崔三娃就是当时有名的神枪手,曾三枪打死三个日军军官,敌人对他恨之入骨,甚至开出了“一两肉一两金,一两骨头一两银”的悬赏要他的性命。生活在庞泉沟镇上长斜村的村民司九光,自幼聆听崔三娃亲口讲述那段烽火岁月,成为这段抗战记忆的重要传承者。“在这打了两枪,先是步枪打了两枪,日本人就乱了,乱了机枪又打……在这个山头上,崔三娃中队长带着100多个民兵,在这个沟里把日本人打得基本上就剩一二十个了。”

这样的战斗,在石沙庄村先后发生过三次。司九光所讲述的,便是石沙庄第二次伏击战,这也是八分区率领人民武装进行的一次围困敌人的典型战例,受到晋西北军区的表扬。

振兴新答卷:红色土地上的幸福新生

岁月流转,转眼已是八十年。昔日的浴血奋战、保家卫国的枪声,为这片土地铸就了最厚重的精神底色;如今,这片英雄的土地正将那些曾经的热血与荣光,化为今日人民安居乐业的生动景象,书写着新时代发展的宏伟篇章。

在如今的西社镇西社村13平方米的小书屋里,藏有近8000本图书报刊,半数承载抗战记忆,成为村民回望历史的精神家园。一大早,新修建的小广场上,平均年龄60多岁的老姐妹相约在此,太极拳、太极剑、太极扇、扭秧歌等表演轮番上阵,每一个动作都充满活力,每一张脸上都笑意盈盈。村民侯小红笑着说:“现在有锻炼的地方了,每天锻炼锻炼身体,生活也充实多了,村里生活很适合我们老年人。”谈及如今的新生活,环卫工人任引环不禁感叹:“家里种点地,政府还提供了清洁打扫的工作,挣点零花钱,日子过得也舒心。”中午时分,日间照料中心还准时为110多位老年人和五保户提供免费午餐。

“当年先烈能炸毁坚固的碉堡,我们为啥不能打破发展的‘堡垒’?”东社村党支部书记张茂堂的话,道出了东社人的决心。面对耕地零散、产业薄弱的“老大难”,村“两委”班子学起当年“集中力量攻坚”的战术,打出乡村振兴“组合拳”。党员带头流转土地310亩,建成白皮松种植基地,引入“党支部+公司+农户”发展模式,让昔日贫瘠的土地变成了“聚宝盆”。

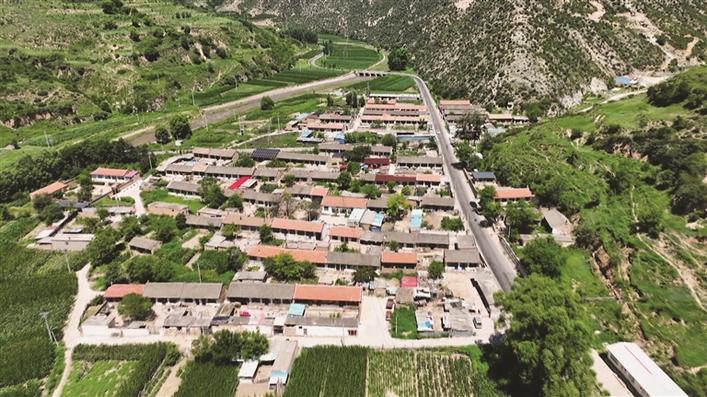

如今的东社村正发生着翻天覆地的变化,基础设施提档升级,公共服务贴心便民。村里深挖红色记忆,修复了东社战斗旧址、抗日政府院落,建起乡村记忆馆、红军东征广场,让红色遗址成为“精神课堂”。依托这些红色地标,东社村大力发展红色旅游,让游客在追寻先烈足迹的同时,也为乡村带来了人气与活力。

而在水峪贯镇芝兰村,当年赶走敌人的污水已换为汩汩清流。2024年,芝兰村投资100多万元实施老旧管网二次改造工程,进一步夯实了供水基础设施。村民许福生高兴地说:“现在用水有保障了,还能浇地、洗菜。”当年投入水井用于切断敌人水源的牛粪,如今也回归本源。现在全村有4户村民通过养殖肉牛增收致富,肉牛养殖数量达到了200多头。养牛户张秋根从最初的5头牛起步,“光景好的时候能赚三四万,现在发展到二十多头了。”红色热土上,“水”源变“福”源,生态致富路越走越宽。

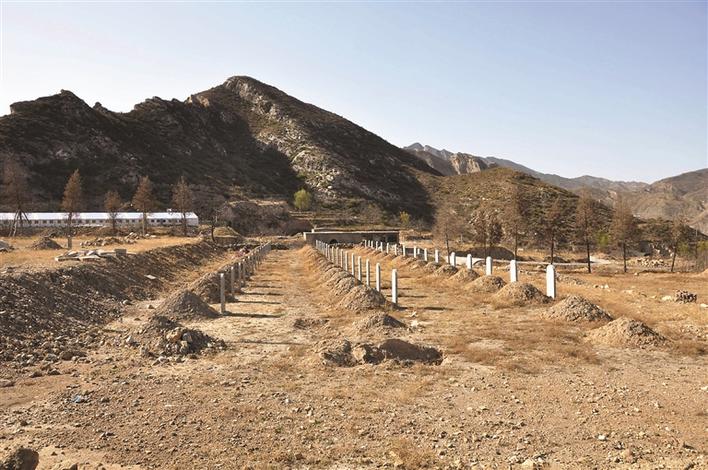

2021年,原石沙庄村整体并入庞泉沟镇上长斜村。深厚的红色基因在这片土地上持续涌动,正不断转化为乡村振兴的强大动能。这几年,上长斜村先后完成了全村路面硬化,建起了小公园,实施了人畜分离和农田引水工程等,基础设施得到进一步完善,人居环境优化,乡村面貌焕然一新。今年秋天,将开垦200多亩荒地建成农田,同时计划投资100万元,建成4000多米U型渠,确保村民灌溉便利。

从西社村的突围血迹到东社村的碉堡残垣,从芝兰村的困敌水井到上长斜村的伏击战场,烽火岁月里的英雄壮歌早已融入交山的山魂水脉。今日的交城大地,红色记忆未褪色,奋斗激情正昂扬——产业兴旺的图景、民生改善的暖意、乡村蝶变的新生,既是对先烈的深情告慰,更是红色基因代代相传的生动注脚。在这片英雄的土地上,铭记历史的初心与开创未来的决心交织共鸣,正奏响一曲愈发嘹亮的振兴之歌。