人民作家山药蛋派的代表人物马烽孙谦的大名早有耳闻,他们的作品小说如马烽的《吕梁英雄传》《韩梅梅》《三年早知道》等,孙谦的《伤疤的故事》《南山的灯》等,电影如马烽的《扑不灭的火焰》《我们村里的年轻人》等,孙谦的《葡萄熟了的时候》《夏天的故事》等,读过看过不少,尤其是后期他们两人合写的电影更是为人们所津津乐道百看不厌,如《泪痕》《几度风雪几度春》《咱们的退伍兵》等。我做为东北人之所以在1958年从学校毕业后主动要求到山西工作,那里的一群著名作家如当时在全国鼎鼎有名的赵树理、马烽等也是吸引我的一个原因,可来到山西之后才知道想见一见这些名人也是不容易的。

1985年这样的机会终于来了,3月7-8日当时的孝义县召开文学艺术工作者首届代表大会,我与宋志强同志作为孝义铝矿的文学爱好者有幸被邀参加了这次大会,记得主持大会的是县委宣传部长陈守钦同志,大会开始首先由时任县委书记的杨澍同志致开幕词,在介绍省里莅临这次大会的来宾中我们听到有马烽与夫人段杏绵、孙谦、力群等文艺界的领导名人,我与小宋高兴得激动不已,相互商量着一定不要错过这千载难逢的好机会,说啥也得争取见一见面,主动前往拜访请教。于是,我们俩就在这一天的中午饭后,经过几番打听在县招待所二楼的一个房间里见到了马烽、孙谦两位大作家。

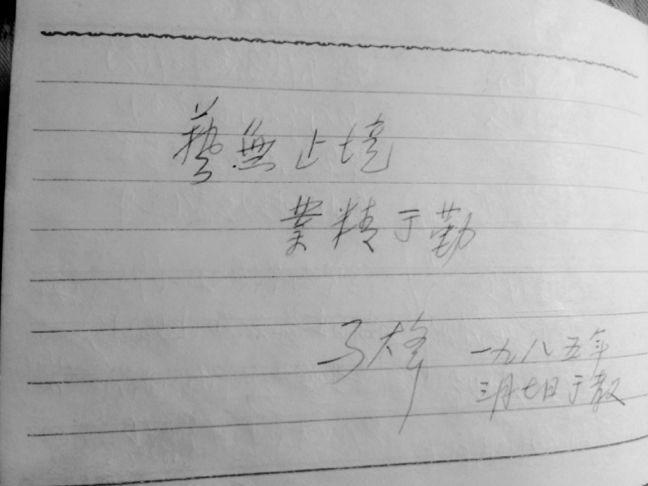

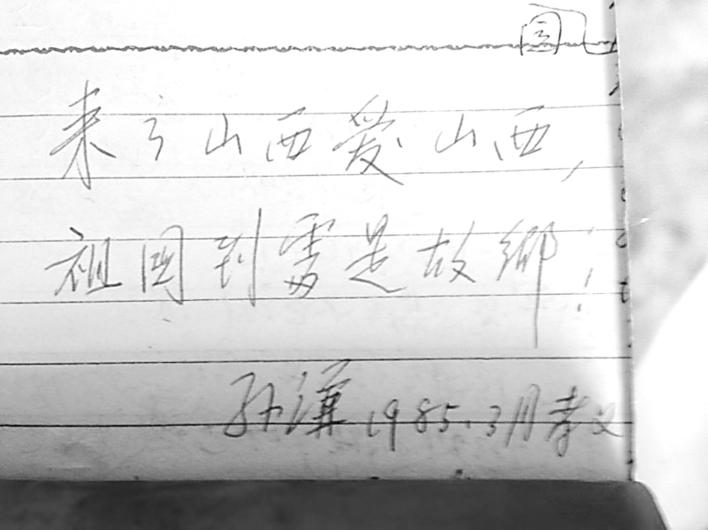

我俩敲门进屋后,见已有几名先来者正与两位大家边说边笑唠得热闹,不便插言的我俩躲在一边。正好利用这个空闲仔细地打量一番坐在床上的两位老者,面对这些文学创作的初学者,两位满脸都是慈祥的笑容,马烽的脸略显长些,孙谦则是皱纹满脸,身穿棉中山装,口说家乡话,如果不听言谈,就是活脱脱的两个老农民。让我俩始料未及的是两位老者却主动招手与我俩打招呼,先客让后客,我俩受宠若惊般的赶忙走上前去与多年来一直敬仰钦慕想见难见的两位大作家热烈握手,慌乱地做着自我介绍,一时我俩成了屋里的主角。待我俩自我介绍并问候寒暄罢,马老便笑着对我说:“你的诗歌我在《火花》上读过,多是写矿山生活的,很有生活气息,应该继续努力。我不是写诗的,你知道我为什么在那么多的诗歌作者中能注意到你的名字吗?很简单,因为你的名字里有一个与我老伴名字里一样的‘绵’字,这个字入名的不多,入男性名的更是少而又少,所以我就记住了。”听到马老这么诙谐有趣平易近人的话语,我俩初进屋时的紧张心情便缓解了许多,我与小宋就迫不及待地提出了早已准备好的问题,诸如如何深入生活,怎样提炼主题,写作技巧有哪些等等,马老孙老都一一耐心地给我们作了回答,孙老还特别注意到我俩都不是本地人,我的老家在辽宁,小宋则是北京人,就语重心长地对我俩说:“山西在全国还不怎么先进,各方面要迎头赶上去,这就需要像你们这样的外地人加入进来,为建设一个全新的山西而共同努力。”这时前来拜访的人越来越多,我俩就赶忙掏出笔记本请二老为我们题词,马老为我题写的是:“艺无止境,业精于勤”。孙老给我题写的是:“来了山西爱山西,祖国到处是故乡。”看着两位前辈遒劲老道的钢笔字,含义深远的祝福语,我俩连连感谢,依依不舍的离开了两位德高望重德艺双馨的文坛巨匠,遗憾的是当时既没有手机也没有照相机,未能留下一张合影,至今都令我耿耿于怀。好在还有二老题字的笔记本,我始终视为至宝,一直都妥善保管,精心收藏,置于最保险处。

早就想将此题词介绍给大家,只是苦于自己不能拍照,没办法向外发,最近将这苦恼说给孩子们,谁知他们听了个个笑得前仰后合,笑我太小瞧子孙们了,早说不是早就解决了,这有啥难的,说着小孙女拿出手机转眼之间就拍好了,并且存到我的电脑里,轻而易举地就解决了我所认为的难题。这样,我才能够将题词照片发出去,请诸位与我共同分享这份快乐,共同欣赏这两帧珍宝。