修齐岁月

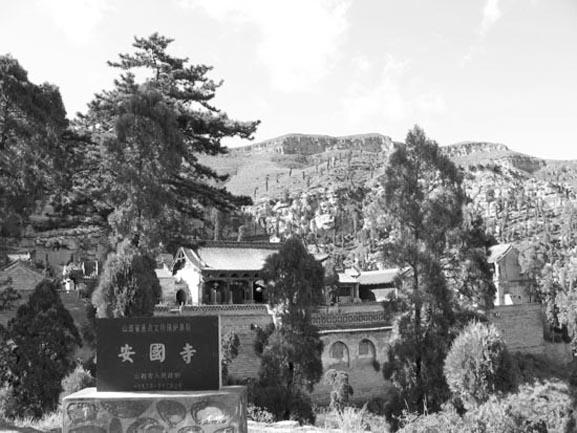

于成龙少年时代,曾经在永宁城西二十里的安国寺刻苦攻读。

其孙于准在《重修安国寺碑记》中说:

先大父清端公未达时,厌城市之嚣,沙霾之蔽,尝读书寺之东楼,与浮屠纯天者为方外交。纯天虽奉慈氏法,颇通子墨,清端公故喜与之游。

在《重修安国寺记》中也说了类似的话:

先王父清端公为诸生日,苦志静修,尝下帷于僧舍东楼。时寺僧纯天者参禅而通儒,与先王父朝夕谈心,遂称为方外交云。

于成龙读书时住的房子,后世称为“于成龙读书楼”,现在还有遗存。当时,安国寺的住持法名性善,号纯天,是位儒佛兼通、善于作诗的风雅和尚,《永宁州志》有他的传记和诗作。他在生活上、学问上给了于成龙很多照顾,两人相处得很好。于成龙在寺中,除了刻苦攻读儒家经史,积极地准备科举,也翻阅了很多佛教经典,吸收了佛教文化知识。寺院中的晨钟暮鼓,清净素斋,也让富家出身的于成龙得到了一种全新的体验,为日后的俭朴生活打下了基础。

于成龙在安国寺,还有一次奇特的经历。睡梦之中,梦到佛菩萨或者仙人,赏给他一朵“优钵罗花”,让他吃了下去,他在梦中还为此吟出一句诗来:“仙人赐我钵罗花。”梦醒之后,他把这种奇特体验讲给纯天和尚。纯天在藏经中查阅了半天,发现所谓的“优钵罗花”,就是佛经中经常出现的“优昙花”三千年一开。这种有宗教意味的奇特经历,无疑给了于成龙一些暗示和鼓励,让他珍重自己的人生,努力去做一番不平凡的事业。四十多年后,功成名就的于成龙回忆起这件奇事,还专门写了一首七律:

优昙曾记梦中餐,山寺日高柏水寒。

云绕佛龛常五色,香飘精舍比芝兰。

生平未识金银气,偶尔轻抛麋鹿滩。

四十年来魔障尽,好教拂袖紫霞端。

吕梁市作协副主席、方山县政协原主席、《天下廉吏第一于成龙传》作者林祥也曾整理过于公小时候的两个故事,情节真伪不说,侧面说明了于成龙的聪明机智。

巧对方丈

于成龙小时聪明伶俐,8岁就能吟诗作对。父母因家贫请不起教书先生,便投亲托友,将他送到离家40多里的安国寺求学。这天,于成龙进寺面谒师父。寺内方丈,法名悟道,见于成龙来便拿腔弄调地责怪道:“衣冠不整,礼教不通,难登大雅之堂!”于成龙随口答道:“家道不富,小节不拘,只图治学之举。”悟道见他出语冲撞,心中愈加不悦,语含嘲讽,厉声说道:“心中顽童,只恐难以成龙反成犬!”于成龙受了侮辱,不由火起,针锋相对,脱口而出:“寺内方丈,就怕生来悟(无)道又无才!”悟道听罢,满面羞惭,无言以对,从此将于成龙收为弟子,悉心传教。

智斗窑主

于成龙在安国寺治学六年,学得满腹经纶,意欲涉足政界,报效国家,谁知几进考场,屡试不第,十分愁闷。顺治七年(公元1650年),永宁州久旱不雨,赤地千里,饥民云集,饿殍遍野。为养家糊口,已逾而立之年的于成龙只得到乡绅刘立之开办的煤窑去挖煤。这就是后来人说的“贵人遭磨难,于成龙砍了炭”。刘立之靠煤窑起家,赚得农资万贯,对挖煤工却甚是刻薄。于成龙和伙伴们辛苦一年,每人赚得二十四两银子,还被刘立之七除八扣,只剩半数左右。众人请于成龙去要工钱。于成龙来到刘立之府上,刘立之冷笑一声说:“你能按我的要求办到两件事,我就将工钱如数发放!”于成龙问哪两件事。刘立之说:“第一件,你把这块黑炭拿到水里洗成白的。”于成龙不慌不忙地从地上捡起一块白马牙石说:“刘窑主,只要你能将这块白马牙石洗成黑的,我就能把黑炭洗成白色!”刘立之目瞪口呆,一时不知如何回答,怔了半晌才说:“第一件算便宜了你。第二件,限你两天之内把炭窑里的积水都排出去。”于成龙一听,转身就走。第二天,他找到刘立之说:“窑里的水已排出,请窑主跟我进去观看。”那刘立之平日只靠剥削窑工,却不曾进过煤窑,只得硬着头皮跟于成龙走进巷道。谁知越走越黑,只觉得冷风飕飕,不由得毛骨悚然,再也不敢走了。他掉转身说:“于成龙呀,你的工钱我如数给你,咱就不用进去了吧!”于成龙说:“不行,你得把所有挖煤工的工钱全部付清!”刘立之无可奈何,只得依允。

谒选出山

崇祯十二年是乡试年。乡试一般在八月举行,称为“秋闱”。考一等的于成龙在这一年获得了乡试资格,根据惯例,他提前几个月就赶到太原府,先安顿下来,适应生活。然后拜访名师,结交文友,揣摩科场风气,抓紧复习功课。他后来有一批多年相交的好朋友,比如交城县的张奋云,稷山县的武祗公式,另外有荆雪涛、时泽普等等,就是在这种环境下认识的。

到了秋高气爽的八月,大家进入贡院参加考试。考毕发榜,年轻的于成龙没有中举,但成绩也很不俗,中了一个“副榜”。

我们解释一下所谓的“副榜”。

乡试正榜取中的,名曰举人,第一名称为解元。当时,每个省取中的举人有限额,各省限额不同,山西省是90名。一般每30名秀才,能中一名举人,所以当时参加山西乡试的秀才有2700人左右。

举人,俗称为孝廉,已经具备了做官的资格,同时可以到京城参加会试。会试取中称为贡士,第一名称为会元。贡士再参加殿试,殿试取中名为进士,前三名分别称为状元、榜眼、探花。进士及第,就算具备当时读书人的最高做官资格了。

乡试的“副榜”,始于明朝嘉靖年间,本来只是一种鼓励措施,说明虽然没有中举,但成绩很出色。也可以称为“候补举人”,如果“正榜”出了问题,就可以立即从“副榜”里补充。名额也有限制,大约每取五名举人,则取一名“副榜”。于成龙参加乡试的这一年,山西省得中“副榜”的秀才,也就18名左右。年纪轻轻的于成龙,第一次参加乡试,就在近3000人中,考进了100名上下,所以说成绩很不俗,能够证明他是一位聪明颖悟、才华横溢的优等生。“副榜”还有一个好处,可以不必再经过“科考”的选拔,直接参加下一科的乡试。

顺治十三 .(公元1656年) .年,于成龙40岁了。这一年,他以“副榜贡生”的身份,到北京去了一趟,参加吏部的考试,获得了一个“候补知县”的新资格。这次行动,可能是出于官府的督促,可能是出于老父亲的命令,也可能是于成龙积极主动去的。但父亲于时煌太老了,于成龙暂时不想补缺上任,便回乡继续侍奉父亲,为父亲养老送终。到顺治十五年,于时煌病故,于成龙因为要给父亲守孝三年,还是没有急着出去做官。他有一首五言古诗《老女吟》,收录在其《诗集》的第一篇。这首诗表面上是用同情怜悯的口吻描写一位过龄未嫁的老姑娘,但实际上寄托了于成龙自己中年未仕的身世之感。

清顺治十八(公元1661年)年春天,守孝三年完毕的于成龙,以“候补知县”的身份,到北京参加吏部掣签,正式进入仕途。这年他45岁。

所谓的吏部掣签,也就是通过抽签方式,决定到哪个省任职。于成龙的运气差极了,抽了一个“下下签”,被分配到刚刚纳入清朝版图的广西。广西,当时习惯上称为粤西,是一个极其偏远的烟瘴之地,又是一个多民族杂居的险恶之地。去那里做官,和充军发配差不多,和送死差不多。于成龙自己也觉得确实挺倒霉挺丧气的,后来他在《治罗自纪》中回忆当时的情形:

亲者不以为亲,友者不以为友,行李萧条,自觉面目可憎。