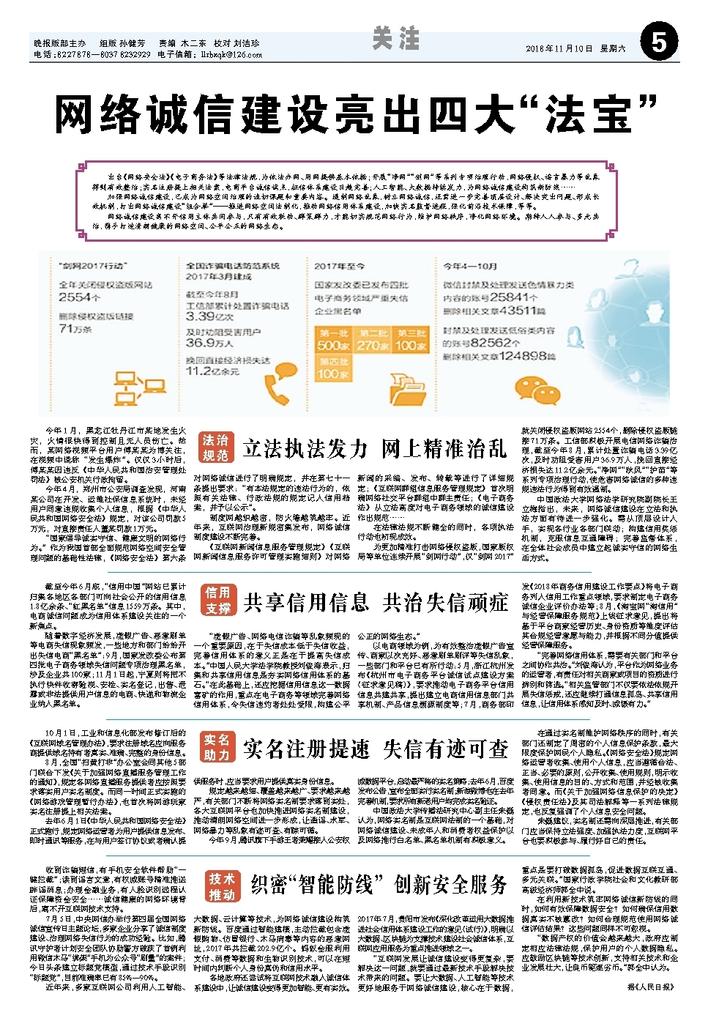

截至今年6月底,“信用中国”网站已累计归集各地区各部门可向社会公开的信用信息1.8亿余条、“红黑名单”信息1559万条。其中,电商诚信问题成为信用体系建设关注的一个新焦点。

随着数字经济发展,虚假广告、恶意刷单等电商失信现象频发,一些地方和部门纷纷开出失信电商“黑名单”:9月,国家发改委公布第四批电子商务领域失信问题专项治理黑名单,涉及企业共100家;11月1日起,宁夏则将把不执行快件收寄验视、安检、实名登记,出售、泄露或非法提供用户信息的电商、快递和物流企业纳入黑名单。

“虚假广告、网络电信诈骗等乱象频现的一个重要原因,在于失信成本低于失信收益,完善信用体系的意义正是在于提高失信成本。”中国人民大学法学院教授刘俊海表示,归集和共享信用信息是夯实网络信用体系的基石。“在此基础上,还应挖掘信用信息这一数据富矿的作用,重点在电子商务等领域完善网络信用体系,令失信违约者处处受限,构建公平公正的网络生态。”

以电商领域为例,为有效整治虚假广告宣传、商家以次充好、恶意刷单刷评等失信乱象,一些部门和平台已有所行动:5月,浙江杭州发布《杭州市电子商务平台诚信试点建设方案(征求意见稿)》,要求推动电子商务平台信用信息共建共享,提出建立电商信用信息部门共享机制、产品信息溯源制度等;7月,商务部印发《2018年商务信用建设工作要点》将电子商务列入信用工作重点领域,要求制定电子商务诚信企业评价办法等;8月,《淘宝网“淘信用”与经营保障服务规范》上线征求意见,提出将基于平台商家经营历史、身份资质等维度评估其合规经营意愿与能力,并根据不同分值提供经营保障服务。

“完善网络信用体系,需要有关部门和平台之间协作共治。”刘俊海认为,平台作为网络业务的运营者,有责任对相关商家或项目的资质进行辨别和筛选。“相关监管部门不仅要依法依规开展失信惩戒,还应继续打通信息孤岛、共享信用信息,让信用体系感知及时、威慑有力。”