自东汉中期起,南匈奴入居山西,在吕梁地区生存繁衍。经一个半世纪,于西晋末年,南匈奴首领刘渊建立匈奴汉赵国,开启十六国——北朝历史。汉赵国灭亡后,以南匈奴后裔为核心,融合多民族来源的山胡继续活跃于从吕梁山脉到汾河谷地的广大地区。南匈奴后裔传承的匈奴文化,在姓氏、地名、语言、民俗等多方面,一直流传至今。结合文献和实地考察,我们发现,地处吕梁山核心山脉的刘渊山,就是这样一座饱含南匈奴历史文化的英雄的山。

正名

匈奴和山胡无文字,但在吕梁山很多地名沿用至今,还能大体判断出来历,如刘王郓、刘王晕山即是一例。

万历《永宁州志》卷一《地理公式》载:刘王晕山在州治东一百里。上有潭,名饮马池,有峻壁,名飞人崖,昔刘渊都离石时据此,故名。今有渊祠尚存。

康熙《永宁州志》卷一《舆地志》、光绪《永宁州志》卷四《山川》此段大同,只是光绪朝州志作刘王山。在交城、文水方言中,晕、渊、云发音均近似,因此在不同版本中此山出现不同写法。(1)

由以上方志记载可知,刘王晕或刘王山,其来历即是建立匈奴汉国的刘渊曾在这里屯聚而得名。而且山上还曾有祭祀刘渊的祠堂。现在为了避免歧义,应该统一名称此山名为刘渊山。一方面便利人们使用,另一方面让民族融合的历史被后人铭记。

吕梁山区有三个云顶山,山顶均有大片高山草甸。因云、渊、晕等均为一音,云顶山名称的由来即来源于刘渊山。

此山具体地点在州东一百里,即今离石市区东百里。这里是吕梁山脉的山结所在,四周群峰环绕,吕梁山主峰孝文峰、第二高峰骨脊山、北武当主峰真武山等均在这个区域。经过一段时间了解,才确定此山地大体在离石区千年村以北山区。

寻访

深秋晴空下,取道信义镇北上,沿一山谷即小东川谷,行约20公里,到千年村。这里已经到达沟谷的尽头,河谷收窄处出现了一座山间小水库,即千年水库。水滨在兴建旅游休闲设施。这里是千年景区的核心区。地方开发旅游,于是从信义至千年的公路翻新,路况极佳。从千年景区和当地朋友一起继续进山,逐渐车行砂石路上,从东北方向进入大山。这里的山林多为落叶松林,是几十年前国家林业部门飞播造林的结果。于是这里旧日稀疏的林地、大片高山草甸都不见了,取而代之的是一望几十里的密林。吕梁山深处已是森林海洋,让人欣喜。

海拔渐高,路况变差,基本是在土路上行进。路上是雨季行车留下的深深车辙。

在一处相对平坦的山体鞍部,森林透出了一片蓝天近前,居然是一个小水池,如童话中的世界。蓝天下的小水池一半水面已经凝结成冰,另一半还是水,纯净的晴空在水面映衬下更为湛蓝。走到水边,看到草地里有些纤细的水流淌入水池。看来小水池的水源是有保障的。这片森林中现在只有这一处水池存在。常年保持丰盈的水面,是牛羊的饮水处。当地人都称这里为饮马池。上文引用的县志记载山中“有潭名饮马池”,应该就是这个水池。

继续前行,不久看到成片的白桦林,林地前方出现了一处岩石山岬。新开辟的山路和山顶几乎平行,我们逐渐接近石山。这是一座群山中的岩石山体,背靠森林密布的大山是南云顶山,也被人们称为小云顶山。或者说这岩石山岬是南云顶山南侧相对独立小山体。在四周的森林中,凸显独秀,它就是当地人称呼的刘王晕山,即刘渊山。

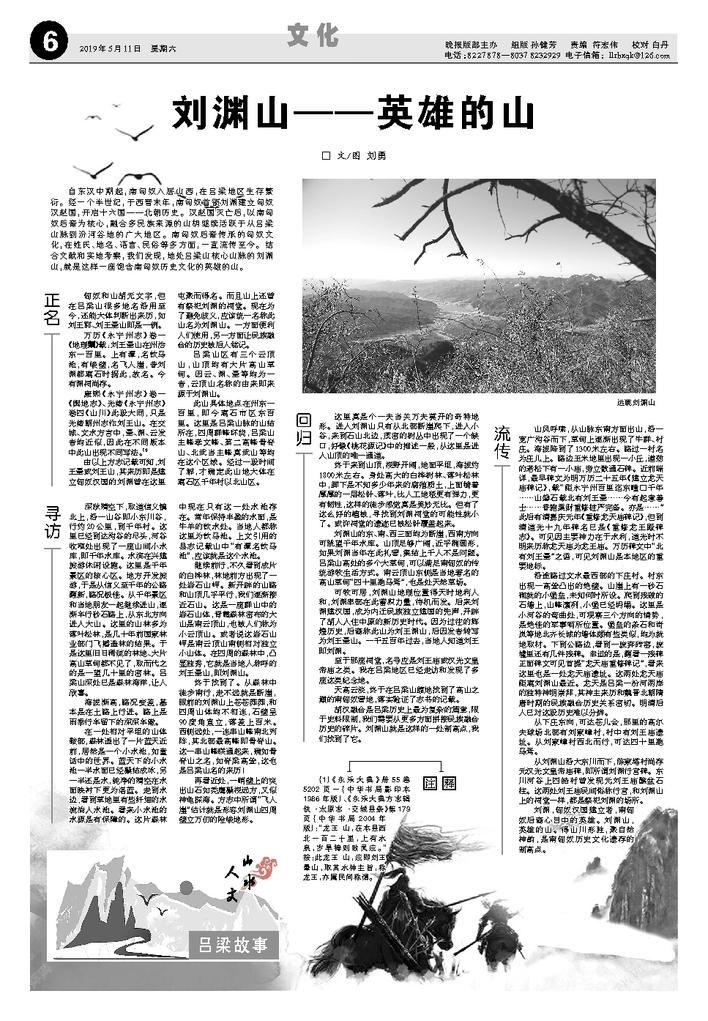

终于找到了。从森林中徒步南行,走不远就是断崖,眼前的刘渊山上苍苍莽莽,和四周山体均不相连,石壁呈90度角直立,落差上百米。西侧远处,一连串山峰南北列阵,其北部最高峰即骨脊山。这一串山峰联通起来,确如骨脊山之名,如脊梁高耸,这也是吕梁山名的来历!

再看近处,一峭壁上的突出山石如秃鹰凝视远方,又似神龟探海。方志中所谓“飞人崖”估计就是形容刘渊山四周壁立万仞的险峻地形。

回归

这里真是个一夫当关万夫莫开的奇特地形。进入刘渊山只有从北部断崖爬下,进入小谷,来到石山北边,茂密的树丛中出现了一个缺口,好像《桃花源记》中的描述一般,从这里是进入山顶的唯一通道。

终于来到山顶,视野开阔,地面平坦,海拔约1800米左右。身处高大的白桦树林、落叶松林中,脚下是不知多少年来的腐殖质土,上面铺着厚厚的一层松针、落叶,比人工地毯更有弹力,更有韧性,这样的徒步感觉真是美妙无比。但有了这么好的植被,寻找到刘渊祠堂的可能性就小了。或许祠堂的遗迹已被松针覆盖起来。

刘渊山的东、南、西三面均为断崖,西南方向可眺望千年水库。山顶足够广阔,近乎椭圆形,如果刘渊当年在此扎营,集结上千人不是问题。吕梁山高处的多个大草甸,可以满足南匈奴的传统游牧生活方式。南云顶山东侧是当地著名的高山草甸“四十里跑马焉”,也是处天然草场。

可牧可居,刘渊山地理位置得天时地利人和,刘渊率部在此蓄积力量,待机而发。后来刘渊建汉国,成为内迁民族独立建国的先声,开辟了胡人入住中原的新历史时代。因为过往的辉煌历史,后裔称此山为刘王渊山,后因发音转写为刘王晕山。一千五百年过去,当地人知道刘王即刘渊。

至于那座祠堂,名号应是刘王庙或汉光文皇帝庙之类。我在吕梁地区已经走访和发现了多座这类纪念地。

天高云淡,终于在吕梁山腹地找到了高山之巅的南匈奴营地,落实验证了志书的记载。

胡汉融合是吕梁历史上最为复杂的篇章,限于史料限制,我们需要从更多方面拼接民族融合历史的碎片。刘渊山就是这样的一处制高点,我们找到了它。

流传

山风呼啸,从山脉东南方面出山,沿一宽广沟谷而下,草甸上逐渐出现了牛群、村庄。海拔降到了1300米左右。路过一村名为庄儿上。路边玉米地里出现一小丘,遒劲的老松下有一小庙,旁立数通石碑。近前端详,最早碑文为明万历二十五年《建立龙天庙碑记》,载“距永宁州百里迄东疃□千年……山磐石载北有刘王晕……今有起意善士……普施粟财重修桩严完备。亦是……”此后有清嘉庆元年《重修龙天庙碑记》,但到清道光十九年碑名已是《重修龙王殿碑志》。可见因主要神力在于水利,道光时不明来历称龙天庙为龙王庙。万历碑文中“北有刘王晕”之语,可见刘渊山是本地区的重要地标。

沿途路过文水最西部的下庄村。村东出现一高耸凸出的绝壁。山崖上有一砂石砌就的小堡垒,未知何时所设。爬到残破的石墙上,山峰凛冽,小堡已经坍塌。这里是小河谷的弯曲处,可观察三个方向的情势,是绝佳的军事哨所位置。堡垒的条石和岢岚等地北齐长城的墙体颇有些类似,均为就地取材。下到公路边,看到一废弃砖窑,废墟里还有几件残碑。幸运的是,翻看一残碑正面碑文可见首提“龙天庙重修碑记”,看来这里也是一处龙天庙遗址。这两处龙天庙距离刘渊山最近。龙天是吕梁—汾河两岸的独特神明崇拜,其神主来历和魏晋北朝隋唐时期的民族融合历史关系密切。明清后人已对这段历史难以分辨。

从下庄东向,可达苍儿会,那里的高尔夫球场北部有刘家嶂村,村中有刘王庙遗址。从刘家嶂村西北而行,可达四十里跑马焉。

从刘渊山沿大东川而下,陈家塔村尚存元汉光文皇帝庙碑,即所谓刘渊行宫碑。东川河谷上四皓村曾发现元刘王庙醮盆石柱。这两处刘王庙民间俗称行宫,和刘渊山上的祠堂一样,都是祭祀刘渊的场所。

刘渊,匈奴汉国建立者,南匈奴后裔心目中的英雄。刘渊山,英雄的山。得山川形胜,聚自然神韵,是南匈奴历史文化遗存的制高点。

注 释

(1)《永乐大典》册55卷5202页一(中华书局影印本1986年版)、《永乐大典方志辑佚 ·太原志 ·交城县条》第179页(中华书局2004年版):“龙王 山,在本县西北一百二十里,上有水泉,岁旱祷则致灵应。”按:此龙王 山,应即刘王晕山,取其水神主旨,称龙王,亦属民间称谓。