他熟悉晋绥历史上每一个故事,也熟悉五湖四海曾经在吕梁战斗过的革命者及其后人;他在黄河边上每道圪梁梁上都留下了深深的脚印,也在全国许多地方的民房院落里留下了负重的身影;他听老乡们讲述了无数即将被时光抹去的历史印迹,也听过红色吕梁革命史亲历者诉说那段峥嵘岁月……

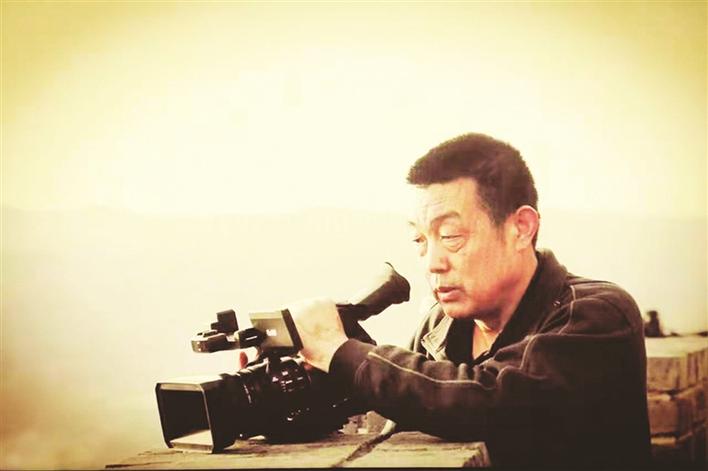

他,是杨晓峰,60后,吕梁电视台纪录片制作中心主任。

为了把红色吕梁革命史变为更为鲜活的口述史,15年来,杨晓峰自掏腰包走过全国几十个城市,采访了1000多名亲历者、见证者,以口述实录的形式拍摄了二十多部纪录片。他的采访对象都是晋绥历史的亲历者和见证人,有开国将帅和他们的后代,有晋绥军工及其后人,也有许许多多普通的房东大娘、吕梁奶娘、送粮群众和八路军战士……他们中很多人在接受完杨晓峰的采访后不久就去世了。杨晓峰的拍摄,成为他们留给这个世界的最后影像,也成为他们给这块英雄土地留下的鲜活注脚。

2017年6月,习近平总书记到山西考察调研,第一站就是吕梁。总书记说:“革命战争年代,吕梁儿女用鲜血和生命铸就了伟大的吕梁精神。我们一定不能忘记为革命成功抛头颅、洒热血的前辈们。”

七一前夕,杨晓峰坐在了我的对面,衣着朴素,不善言辞。可一旦进入主题,谈起红色吕梁、晋绥前辈,他言语马上激动起来,说到兴奋处还要给我用双手比画。

杨晓峰用15年的时间做了一件事,记录红色吕梁革命史,他说:“再不拍就没有了嘛!”一句话诠释了所有。他的坚持、他的艰辛、他的付出,都融化在他急切的表情和简单的话语中。他的目的只有一个——让后代知道并记住,吕梁是一片英雄辈出的土地!

追寻、挖掘、抢救、传承红色文化

山西晚报:15年来拍了哪些有关红色吕梁革命史的纪录片?

杨晓峰:拍了二十多部,《中央后委在临县》《红色吕梁》《红色中国教科书的奠基人——辛安亭》《湫水剧社》《走出吕梁的军需功臣》作为影像作品已经出版了。还拍了《吕梁山的贺龙中学》《中共中央西北局在吕梁》《林迈克和李效黎》《寻迹西北农民银行》《红军东征》《挺进大西南》《晋绥日报漫忆》《晋绥军工记忆》《百年易风》《胡兰班的故事》等等纪录片,有的在电视台播出,有的还在后期制作中。

山西晚报:这么多作品都出自您的镜头?

杨晓峰:是啊,都是我一个人自编自导自采自拍自剪,自己撰稿、自己制作。

山西晚报:这么多工种都是一个人干?

杨晓峰:是啊,(谦虚地笑)我是个多面手。我之前是吕梁电视台管技术的主任,干了十几年,后来电视台进入数字化时代,技术变化了,我也想让自己有些改变,2000年左右就当了老年节目《夕阳今更红》的栏目制片,后去了新闻评论部,后来又到了纪录片制作中心。我是从零学起,先搞了技术,后搞了艺术。虽然从某个工种来说我不是做得最好的,但多年的电视台工作经验让我既做撰稿、又当编导,既是摄像,又是编辑。也正因为这样,我才能踏上追寻晋绥历史、记录英雄吕梁这条路,要不拍不出来啊。

山西晚报:一肩挑是一种无法想像的辛苦,为什么这么执著地记录吕梁的红色历史?

杨晓峰:2006年,我外出路过临县林家坪村西北军工烈士塔,趁停车小歇时仔细看了塔身,一看就走不动了。上面记载着西北军工的革命事迹,在烈士塔正前方的石碑上,篆刻着中共晋绥分局的题词:“半殖民地半封建压迫下的中国人民,在共产党领导下挺身而起为民族争生存,为自己求解放,与敌人斗争而光荣牺牲。这些光荣牺牲的同志们,不论他功绩的大小,事迹的轻重,都要被搜集起来而流传,藉以表扬过去,激励将来。”这种牺牲真不能忘记啊!历史更不能忘记!加上我办节目那么多年,走过了吕梁山的沟沟梁梁,接触过许多解放前的老同志,便逐渐萌生了一个想法:把这些经历过抗战的老人们的话记录下来。从此实实在在只做一件事,那就是追寻、挖掘、抢救、传承吕梁的红色文化。当时我就给自己定位:一是抢救采访曾经在吕梁山战斗过的革命老人,二是追寻从吕梁走出去的南下干部。

山西晚报:那您的红色拍摄就是从西北军工开始的?

杨晓峰:是的,但这个战线也拉得最长。因为一开始人不好找啊,后来是线索越来越多,总是结不了尾。由于人手不足,经费也几乎没有,我只能边拍、边编、边联系出版。我一个人做这件事,要全国各地地跑,花费时间,直到今年这部五集的《晋绥军工记忆》才算告一段落,采访了一百三十多位老军工及其子女,每集五十分钟,刚配了音,准备进入后期编辑。

山西晚报:您是怎样找到这些人的?

杨晓峰:难就难在追寻上,一开始人的确不好找,茫茫大海里找,特别艰难。最初的寻找仅限于林家坪一带的五个村庄,当时这五个村庄曾是晋绥军区的兵工厂,采访了一些村里的老人,拍了兵工厂的遗址、老房东、见证人、亲历者。2015年11月的时候得到一条线索,我便南下去了成都,找到一位从吕梁去了成都的老军工,通过这位老人又采访到了十几位晋绥老军工和子女,从这里开始,追寻的人数越来越多。

获得许多珍贵的画面和资料

山西晚报:您在找晋绥军工的同时还拍了其它主题的红色纪录片?

杨晓峰:在寻找的过程中,有了其它线索,我就先拍。我搭建了二十几个框架主题,有“挺进大西南”“蔡家崖、小延安”“吕梁第一个党组织的诞生”,有“山西第一支工农武装”“红军东征孕育的千古绝唱”“刘志丹血洒吕梁山”等题材,这些纪录片我都拍出来了。虽然视野开拓了,主题多了,但我有一个标准,只拍以吕梁山为核心的晋绥革命根据地的内容。

山西晚报:这也需要大量的史料来支撑吧。

杨晓峰:所以我家有几柜子相关的史料书籍,我买了许多,不停地看。有时去采访,有些老人也会送我一些回忆录、简史方面的资料。我还会到档案馆、图书馆去查阅,也去过两次中央党史研究室档案室。

山西晚报:您都采访过哪些人?

杨晓峰:我从开始做这件事,到现在已经采访了一千多人。无论在哪儿,只要碰到八十岁以上的老人,我都会认真打听当年晋绥边区的事儿,也常常颇有收获,因为这是一块英雄的土地,每一位老人脑子里,都有一部自己经历的“吕梁英雄传”。我采访过的人不仅有开国将帅和他们的后代、120师老兵及其后人,也有许许多多普通的亲历者。我常参加一些晋绥子女举办的寻访及公益活动,比如烈士遗骨收迁、359旅寻访杨家会八一小学、晋绥之女寻奶娘活动,通过原晋绥分局书记李井泉的女儿李力清大姐,我还认识了贺龙元帅的女儿贺晓明,并先后采访三次。刘志丹的女儿刘力贞,谢觉哉的夫人王定国,甘惜分、纪希晨等5名1948年毛主席接见的《晋绥日报》编辑、记者,毛主席的警卫员高富有、石国瑞也都采访过。

山西晚报:老人们年龄都不小了,体力、听力、表达能力都有所下降,采访起来应该有难度。

杨晓峰:大多90多岁了,讲半个小时二十分钟就得休息,说得激动了就得停止,约第二天再采,而且我采访时都会让家属陪同,得保证老人的健康。这样的采访最费事的是剪辑,你不能要求老人讲什么,就要让他们散开了讲,所以内容量巨大。不过,也因为这样的讲述方式,我获得许多珍贵的画面和资料。

山西晚报:拍了这么多人,是不是唤起了许多人的记忆?

杨晓峰:采访过的很多老人都成了我的好朋友了,他们常常托我代他们看看奶娘,看看邻居,看看乡亲。我几次去四川采访南下干部,每次去时给老人们带点他们想吃的“吕梁油饼子”,他们叫“油锄片”。至今还有几十位老人和我加着微信,常视频呢!我还曾经邀请过抗战期间国际友人林迈克的儿子詹姆斯·林赛回到离石探寻父母足迹,也帮助17位军工的子女来吕梁,因为他们也想寻访父母的革命足迹,看看自己小时候曾经生活过的地方。有一个军工子女找到了他96岁的奶娘,哭得泣不成声。后来,每年过年,他都要给他的奶娘邮一千元钱。我都用影像把这些记录下来了。

终于有人听他们讲吕梁的故事

山西晚报:这么多年,您都去过哪些地方?

杨晓峰:光成都就去了五趟。还有北京、广州、青海、西昌、西安、武汉、延安、湖南、杭州、广州、新疆、兰州等等地方,有十几个省几十个城市。

山西晚报:背上几十斤的摄像机、三脚架、电脑笔记本到处跑。

杨晓峰:习惯了。因为身上已经负重不少了,每次采访我都不敢带水杯。

山西晚报:通常一个地方能采访到几个人?

杨晓峰:我去一个地方一般不是采访一个人,所以还得合理安排,因为老人的采访时间是没办法把控的。我去某个地方采访一般坐晚上的火车,能省一天住宿费,也从来不提前订房间。早上下了火车,坐公交车或者地铁直奔目的地,一天的采访完成后,再到第二天要采访的地址附近找最便宜的旅馆。有一年夏天,我去成都,在每天100元的旅馆里住了半个月,采访到57个人,都是当年的南下干部,是我拍的《挺进大西南》的素材。还有一回在北京,被采访者家周围实在找不到便宜的旅馆,住了一晚上600块钱的房间,心疼坏我了。

山西晚报:有没有约好采访却扑空的时候?

杨晓峰:有啊,很多回,都是老人,难免有个不舒服,有级别高的偶尔还会有其它事,北京和成都都有去了却没办法采访的情况,我就只好打道回府了(笑)。

山西晚报:您还挺乐观,不感到累吗?

杨晓峰:也累。奔走了十几年,已经用掉了几百盘磁带、存储卡,换了好几代摄像机了。你看看我这两只眼,眼袋有桃子那么大,我常常从凌晨工作到深夜。再看看我的手,一块白一块黄的,都是做这件事以后有的,有一种难言的苦啊。

山西晚报:受苦受累还贴上钱,值吗?

杨晓峰:已经上了这个桥了,就得走下去。见到那些经历风雨、至死都热爱那段历史的老人,听他们讲述每一个过往、每一个细节,都是财富啊,当然值得。我在成都采访过晋绥革命根据地文联的一名战士,叫亚欣,收集了许多上世纪40年代的晋绥民歌。95岁的老人见到我时激动得痛哭流涕,说他在吕梁山战斗12年,终于有人听他讲在吕梁的故事了,再不讲就让他带走了。你看看,这是在抢救啊!我采访过的一千多人里,有百分之八十都去世了。

山西晚报:您在记录历史。但这样奔走,家肯定是顾不上,家人理解你吗?

杨晓峰:没有家人的理解我也走不到今天,家里的一切我几乎都不管,我贴的钱还都是家人和姊妹弟兄接济我的,三万五万的。偶尔也有朋友支持我经费。

我能做的就是不停地拍

山西晚报:十多年抢救性的采访,有令您难忘的人吗?

杨晓峰:侯荻。我为什么能坚持做这件事,并且想干到底、干到老,也是因为这位老人对我的触动。侯荻是在吕梁战斗生活过12年之久的抗战女兵,是岚县完小的第一个女校长。2013年12月我去北京采访她时,她送过我一本回忆录《岁月回望》和一本《晋绥青干校简史》。尤其这本《晋绥青干校简史》非常珍贵啊,不光是从史料的价值来说,还有它诞生的过程。

这本《晋绥青干校简史》是侯荻近九十岁时组织北京在世的晋绥青干校的老师和学生回忆出来的,当时侯荻双目视力只有0.01了,青干校北京在世的也就五六个人了,也都八九十岁了,他们在一段时间内隔三差五相约在北京地坛公园见面,都是家属或保姆推上轮椅相聚,共同回忆、共同讲述,找人记录,才有这本《晋绥青干校简史》。他们真不想让人把这段历史忘记啊!这种精神令我感动、让我敬佩,我有什么理由不坚持,不去赶快挖掘和记录呢?这位老人更加坚定了我追寻吕梁红色史的决心,我要做到我走不动的时候。

山西晚报:这么多年的追寻、拍摄,您也收获不少。

杨晓峰:我能说起很多不为人知的那段红色历史的细节,而我的口述史和文献纪录片,不仅获过奖,也成了许多革命后代珍藏记忆、寻觅历史的脚本。还有那个我去过无数次的离石交口高家沟村,第一次去荒草满院、窑洞颓塌,后来我从史料中发现,这个破败的院子竟然是1946年西北高级军事会议召开的地方,是一处重要的革命遗址。经过我多方呼吁后,这里现在成了“高级军事会议纪念馆”。很欣慰。

山西晚报:我看您还有“天扬故事”公众号和视频号。

杨晓峰:它们既是我的备忘录和记事本,也是吕梁山的一张红色名片,我在这里传播我拍摄的吕梁红色历史。“天扬”就是“天道酬勤、扬播美名”。很多人通过这个公众号和视频号留言称赞我,是对我极大的鼓励,也有更多的人知道我在做这件事,这是我精神上最强大的支柱。晋绥文化教育基金会副会长段晓飞还专门联系我,把开国元勋李井泉之女李力清、开国中将杨秀山之子杨晓哲、开国中将廖汉生的秘书李迎选这些专门研究晋绥革命史的人的文章和视频发布到我的公众号上,说明他们认可“天扬故事”。

山西晚报:接下来还有什么拍摄打算?

杨晓峰:促进纪录片《中共中央西北局在吕梁》《晋绥日报漫忆》的出版,完成《吕梁山的贺龙中学》《青塘第一野战军医院》《寻迹西北农民银行》《红军东征》的拍摄制作。我现在学会航拍了,比以前拍的画面美了,信心更足了,哈哈!

山西晚报:还有这么多片子!十多年保持这样的精气神,您总结过是为什么吗?

杨晓峰:一是因为吕梁这块土地不简单,有丰富的红色文化,还是民间艺术的海洋;二是做这件事的人少;三是采访过的老人的激动模样、流泪的样子、动情的讲述都印在我心里。想想这些我就有精气神了。而且可采访的晋绥老人越来越少,很多鲜活的历史细节就要被带到了另一个世界了。我能做的,就是不停地拍(憨笑)。我希望将来能建一个小小的红色吕梁口述史馆。