硝烟尽管散去,大地仍存印迹;历史不容忘记,记忆永远留存。

在孝义市城西21公里的西部山区,有一个远近闻名的抗日模范村——石像村,在抗日战争时期,这个不足百户人家的小村,就有108位村民主动参加抗战,投身八路军部队,有23位血洒疆场,为国捐躯,用生命和热血在这块红色大地上谱写了一曲曲可歌可泣的英雄壮歌。

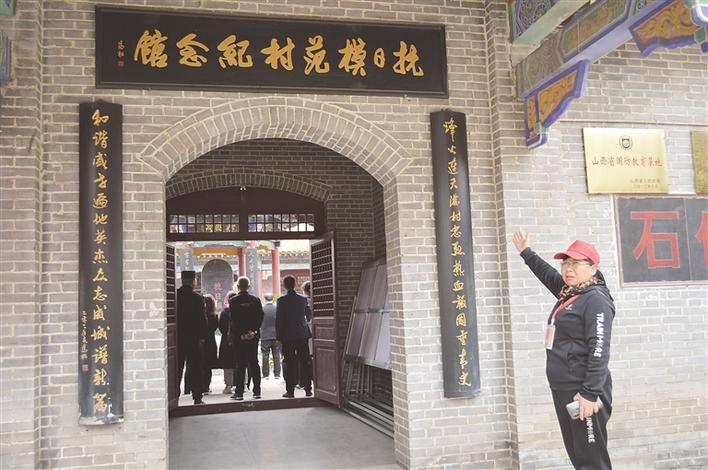

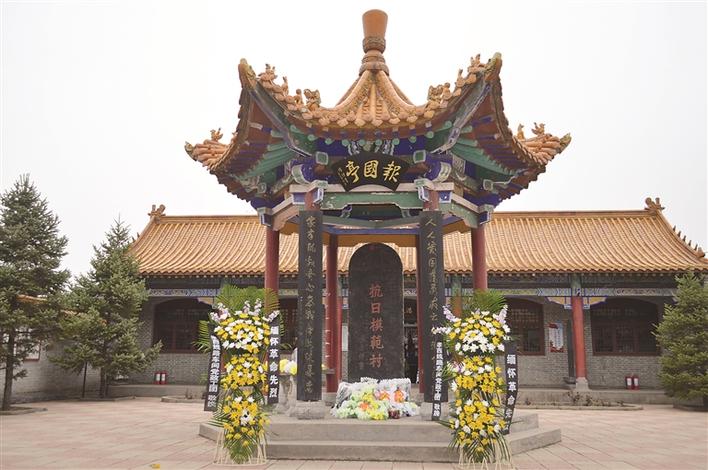

近日,我们一行,走进坐落在石像村牛头山的“抗日模范村纪念馆”时,首先映入眼帘的是一座“报国亭”纪念碑,亭柱上的“人人爱国奋勇救亡捍卫全民族,家家仇敌齐心参战击败侵略者”的楹联让人肃然起敬。亭柱上的楹联,高度评价和反映了当时石像村村民团结抗敌的一种热潮和不屈不挠英勇抗战的丰功伟绩。

在讲解员的带领下我们分别进入“详情简述”室、“浩气长存”室、“壮心不已”室和“忠义塔”,目睹一幅幅栩栩如生的英烈画像和实物展品的时候,不禁心潮起伏、思绪万千,更是在她的精彩讲解下反复把我们带进了那硝烟弥漫、炮火连天的战争年代。

1936年,党中央为建立和实现党的抗日民族统一战线,扩大红军有生力量,毛泽东主席率领红军东渡黄河,开启了“唤起民众、扩大红军、筹集款子”三大任务的红军东征。当年2月红军东征,在此宣传抗日主张,播下革命火种。七·七事变后,中共孝义县委和抗日民主县政府及八路军第115师补充团343旅部就驻扎该村,散传单、写标语,向群众宣传抗日救国的道理,动员村民参军抗战,并发动群众斗恶霸、开仓济贫,激发了村民的爱国主义觉悟。经过充分动员,小小石像村掀起了空前的抗日高潮。当时,全村大会制订了“出人出力出钱出物石像人与抗日共存,打寇打鬼打奸打特石像村与国土共在”的气壮山河的口号。从1937年底到1938年春,短短两个多月时间,这个不到百户人家的村庄竟积极支援八路军粮食约3600石、土布1200丈、军鞋400余双,108人参加了抗日队伍。使该村成为党在孝义抗日初期的模范村之一。建国后,有23位被追认为革命烈士。1938年,鉴于石像村在抗日救亡运动中屡建功勋,贡献突出,县抗日民主政府对石像村人民的抗日工作给予了高度的评价,县长傅立民亲自把绣有“抗日模范村”的锦旗赠给了石像村。解放后在党和政府的帮助下,为缅怀先烈,石像村在村中建起了革命烈士祠。在抗日战争胜利四十周年之际,孝义县人民政府又在该村修建了永久性的纪念碑亭——“报国亭”。2011年6月,在孝义市委、市政府的大力支持下,投资260余万元,对碑亭进行了重新整修,新建了抗战事迹陈列馆,改扩建为“抗日模范村纪念馆”,成为孝义市第一座红色纪念馆。2015年8月,该村又在“抗日模范村纪念馆”西南60米处,新建“忠义塔”一座,以此纪念馆内未予记载的其他投身抗战的人,并请当年的幸存者、书法家冯松老人题写塔名“忠义塔”,后又立忠义塔碑,将全村投身抗战的108人的名字全刻在碑上,来缅怀当年全村投身抗日的108名勇士,让他们保家爱国的壮举流芳千古。

在石像村的抗日英雄中,不得不提的是冯全英这位杰出的女性,她出身于教育世家,是教育家、实业家冯济川的孙女,九岁她就读了小学,十一岁就在太原读女子高中,当时抗日战争爆发,她在太原参加了抗日万人救国大会。七·七事变后,她回到家乡,带头参加牺盟会,动员她的大姐、二姐、小妹,积极参加抗日救国运动,并在石像村成立了全县第一个村妇救会。1938年5月冯全英加入中国共产党,担任县妇救会秘书,党内任县委妇女干事,在她的带领下,基层妇救组织逐步健全起来,从县到区、村,大办训练班、识字班,并积极动员广大妇女参加抗日。当时冯全英不仅在孝义地区、在整个晋西南地区都培养了大批的妇女干部,由于各级妇救组织的努力和妇女党员的带头,妇女们纷纷投身到抗日救国运动,动员和支持自己的儿子和丈夫参军参战,给部队送枪支弹药、缝军衣、洗衣服、做军鞋、精心护理伤员,受到广大抗日将士交口称赞。一次,由于叛徒告密,正在培训的妇女全部被捕。由于她有知识、有文化,非常聪明大胆,在这种情况下,她首先稳住妇女的情绪,接着和大家一起商量怎么样走出去,天黑的时候在冯全英的带领下,她们成功地越狱了。1940年她到延安中央党校学习后,回到晋绥分局机关工作。1943年7月冯全英积劳成疾、胃病突发,在陕西神木县贺家川献出了她24岁的生命。1945年,中宣部追认她为革命烈士,并在她的牺牲地为她修建了冯全英烈士陵园。

在这些石像抗日英雄中,最小的冯万金只有12岁,扛不动步枪,就死磨硬缠当了决死队通讯员。而冯致忠已年近50岁,当时连家里的门也顾不上关就追部队参军了。革命烈士张有虎在一次战斗中,被叛徒出卖,被日军用刺刀捅了整整37刀后壮烈牺牲,当时也只有24岁。冯光仁、冯光、冯光智兄弟三人也先后被母亲送上抗日前线。冯光仁、冯光智为国捐躯英勇献身,哥哥冯光仁1940年不幸牺牲在日军释放的伤寒细菌战中,时年29岁。弟弟冯光智牺牲时以血肉之躯抱着炸药端掉了敌人的炮楼。幸存者冯光,1949年作为山西的唯一代表,参加了开国大典。2005年《华商报》以“母送三子去抗日痛失两儿”为题,发表长篇通讯报道了母送三儿上抗日前线的事迹。抗战胜利70周年,孝义市还拍了部皮影剧《母亲之歌》,就是以冯光的母亲为原型,讲述了石像村的抗日史。再如1937年,冯青云主动送儿子冯进武、冯进川、冯进文、冯进山兄弟四人先后参军抗日,参军后,冯进武在1941年汾阳峪道河和日军战斗时,被汉奸告密被捕,敌人严刑拷打,但他威武不屈与敌人做了顽强的斗争,最后日本人用最残忍的手段将他吊到树上让军犬撕咬,最后壮烈牺牲,年仅28岁。身为侦察参谋的冯进川也在1943年汾阳龙弯村的一次战斗中不幸牺牲,年仅22岁。还有一位幸存者冯松,他的父亲冯俨是当时兑九峪镇“复兴久”商号的经理又是商会的会长,把独生子送到了抗日的前线,而他却以商人特有的交际方式筹粮筹款送往抗日根据地。1946年9月被阎军警抓捕,惨受刑辱,至死不屈,从容就义。值得庆幸的是儿子冯松是幸存者,建国后依然为中华民族作出了巨大贡献,“抗日模范村纪念馆”中的楹联都是他亲笔撰写的。

随着时间的流逝,那些抗战亲历者多数去世。为铭记抗战历史、传承红色基因,近年来,占地1.5公顷,设立“三室一亭一塔”的“抗日模范村纪念馆”已打造成孝义西部山区红色旅游景点及爱国主义教育基地,每年都会迎来全国各地人士、党政团体、学校、厂矿、企业组织的革命传统、爱国主义教育等多种形式的活动。参观者通过馆内一件件实物、一幅幅图片,系统地了解了石像村抗日英雄们的事迹,看后感人肺腑,催人泪下,充分发挥了爱国主义教育基地的作用。