卢沟桥的枪声,燃起了抗日战争的烽火。1937年——1945年,八年间,国人饱经日寇侵略之害的同时,也通过各种形式抗击日寇。本文讲述的是一位普通人的这八年。他是杨遇汾。1937年的杨遇汾年龄尚小,即将进入小学。

学唱《松花江上》

1937年夏、秋,汾阳城上空常有日寇飞机盘旋、侦察,百姓们听到警报钟声就四处躲藏。一天早饭后,杨遇汾的父亲骑自行车带着她到西门外游玩,一来为看看农田景色,二来也好顺便躲避日本飞机。将近午饭时分(当时汾阳习惯一日两餐,大约是午后、三四点钟),返回时,听到“嗡嗡”的飞机声,父女俩和少数行人迅速躲到路旁的树荫里,匍匐在地棱下。此时汾阳城上空,一架黑色的飞机盘旋着倾斜了一下,扔下了两颗炸弹。接着一声巨响,县城东边浓烟腾空而起。

傍晚,父女俩才推着自行车走回城里,到家后才知道原来是汾阳城东关火柴厂被炸。

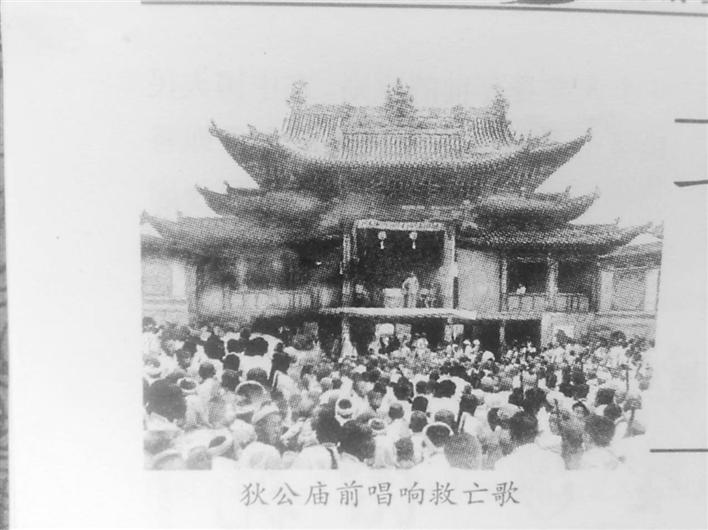

这年深秋,有一队身穿灰色军装的男女士兵来到汾阳,他们每天在街头演戏、唱歌,宣传抗日救亡。据杨遇汾回忆,当时,在狄公庙前的戏台上,一个女兵圆脸冻得红红的,短发、短裤,打着裹腿,赤脚穿草鞋,背着草帽,声泪俱下地唱着:“我的家在东北松花江上……九一八,九一八,从那个悲惨的时候……”听了这些歌后,不少人悄悄落泪。一些年龄较大的孩子都被感动了,也都跟着唱开了“九一八”。此时的杨遇汾虽只有六岁,但也跟着他们一起唱着:“九一八、九一八,流浪,流浪,爹娘啊爹娘”。这些唱歌的士兵就是八路军。

在教会避难与上学

1938年正月十八,日军攻占汾阳城,不少城里人到乡下投亲靠友。杨遇汾家无处可去,就跑到城中的天主教堂里避难,也有其他人家到基督教会里避难。在天主教堂后院的窑洞里,挤满了前来避难的老老少少。炕上、地上、桌子上、箱子上,不分贫富都睡在一起。教会收留帮助了难民,免费提供饭菜,人们都和和气气、互敬互让亲如一家。屋子里整天炉火不断,各家轮着吃饭,不断的炉火让屋里热得穿不住棉衣。

春天一到,孩子们都在院里玩耍,天主教又办起了经言小学校,从此,杨遇汾开始在这里接受启蒙教育。教室里课桌十分拥挤,但课程却一门不少。有国文、算术、修身、常识、美术、刺绣、手工劳作。当时汾阳城内仅有一所两级小学,这时又有了两所不上日语课、不参加任何校外活动的学校,那就是基督教会办的“宗教训练班”,还有天主教办的“经言小学校”。1941年秋,这两所小学被日伪当局接管,改名为第二、第三新民小学。

把仇恨埋在心里

1944年杨遇汾考进汾阳中学,在女部二班读初中一年级。1945年春的—天,她和同学们在上学的路上,经过指挥街日本宪兵队,突然从门里冲出一条狼狗,嗥叫着扑向同学们,两名同学被狗咬伤。一名同学的右臂被咬出血,另一名同学的右大腿上被咬出一片青紫。她们哭着被同学们护送回教室。校医郝钟山老师立即给她们抹药、包扎。

此时虽已到上课时间,但同学们都哭成一片,无法上课。女部主任解雨亭老师颤颤地用结结巴巴的声音安慰着同学们,结果大家哭得更伤心了。

后来校长张舜举也来了,他垂着眼,沉着脸,用压抑的声音劝大家不要哭,应该把仇恨先埋在心里,好好学习,否则惹出不必要的麻烦来就无法学习了。此后,同学们上学宁可绕道,也不再走指挥街了。

参考文献:《汾阳县志》

《汾州乡情》

《山西文史资料》