□ 卫彦琴

在漫长的历史发展中,黄河、黄土与中华民族自然和谐地融合在了一起,塑造了荡气回肠的中华民族精神、鲜明的民族性格以及独特的民族思维方式,形成了以黄河文化为基本内核的中华文明。在黄河岸边,每年料峭的寒冬腊月里,姑娘们一边饶有兴致地歌吟,一边用灵活纤巧的双手在一张张吉祥喜气的红纸上剜剪。随着清脆的剪刀声,和着亘古不息的黄河涛声,薄薄的窗花就“盛开”在窗纸上。这红红火火、喜气洋洋的年味,一下就升腾了起来。在许多人的记忆里,每当看到家家户户的窗户上开满“窗花”,年就来到了。其实,窗花不仅仅代表新年的喜庆,更是一门民间剪纸艺术,彰显着百姓对美好生活的向往,更体现非物质文化遗产的保护与传承。

剪纸文化起源于各族人民的社会生活,是各种民俗活动的重要组成部分,在吕梁黄河黄土文化中占有重要的一席之地,它蕴含了丰富的文化历史信息,表达了广大民众的社会认识、生活理想和审美情趣,不仅可以装点人们的生活,更是一种传统文化的传承。

今年已76岁高龄的中阳县国家级剪纸非遗传承人王计汝,就是黄河沿岸无数手握剪纸艺术“接力棒”中的一员,她的故事值得我们每一个人去聆听……

一、以苦为乐,浇出艺术之花

生活,于“生”来说,每个人都在顺其自然,别无选择;于“活”而言,大多数人都在尽力而为,不容懈怠。苦难和清贫,对于许多人来说,是人生路上的拦路虎。只有少数有爱心有毅力的人,才能让布满磨难的峭壁沙滩化为滋养艺术的肥田沃土,开辟出人生的另一方精彩天地,并乐在其中。王计汝就是在一地鸡毛的琐碎生活中,去粗取精,踏歌而行,并用心中滚烫的艺术热爱之火,展示出传统剪纸文化的非凡魅力。

“翦采赠相亲,银钗缀凤真。叶逐金刀出,花随玉指新。”这首《采胜》诗描绘了唐代剪纸艺人的优雅动作和剪纸作品的优美物像,也成为历代民间剪纸艺术的真实写照。王计汝的家乡山西省吕梁市中阳县宁乡镇庞家会村,历史悠久,人杰地灵,文化底蕴深厚,剪纸艺人们用剪纸纹样记录了流传于民间的古老神话、传说和故事,反映了中阳劳动人民朴素的道德观念、纯真的生活情趣和乐观的幽默感。

1989年中阳县被文化部命名为“民间剪纸艺术之乡”时,她生活的庞家会村则被誉为“华夏剪纸第一村”。王计汝无疑是这剪纸艺人中的佼佼者,凭着对剪纸艺术的酷爱和不懈追求,艺术才华日渐成熟,创作的剪纸作品深受家乡人民喜爱,在当地有口皆碑。

沿着中阳县庞家会村的一条古老而悠长的小巷子走到道路尽头,就会看到一棵高大的枣树伸出墙外,枣树枝繁叶茂长得郁郁葱葱。走进小院,中间有个菜畦,种满了地膜覆盖着的菜苗,整个院落收拾的整洁干净,处处弥漫着平凡农家人的生活气息,清贫中透着静谧祥和,平静中蓄着生机活力。院子正中是三孔破旧的窑洞,进入窑洞,一眼就能看到炕墙上贴着各种剪纸图案,有的是药盒子里的说明纸裁剪而成,有的是烟盒纸、糖纸……一看就是即兴裁剪,随手而贴,五花八门、眼花缭乱的剪纸作品让人陶醉,看到我目不转睛地盯着墙上的剪纸,王计汝老人有点不好意思的笑了“我没事了就剪,剪下就随便贴那里了”。

通过和老人长谈,才了解王计汝老人的人生。十一二岁时,由于父亲和弟弟相继离世,母亲精神受到刺激,变得疯疯癫癫,后离家出走。为了生计,从儿时起她就承担了家里、家外所有的苦力活。17岁从城关镇的车鸣屿村嫁到庞家汇村当媳妇。她一共生养了5个儿女,因生活的贫困,其中4个都因病陆续离她而去,最大的一个活到38岁。幼时丧父、失母和成年丧子,这些人生中最苦痛的经历让她遇到。对于一个女儿,没有什么比丧失双亲更让人悲痛欲绝;对于一个母亲,还有什么比失去儿女更令人肝肠寸断。数十年风霜雪雨地走到今天,王计汝的精神支柱就是多年来不离不弃的剪纸艺术,她的生命在一幅幅剪纸作品中熠熠生辉。

对于剪纸的痴迷,最初是源于家庭熏陶。计汝于1947年出生在车鸣峪村的一个贫寒家庭,母亲是镇上出了名的巧媳妇,纺花织布、剪纸、绣花、做狮子老虎等布艺玩具样样精通。平时母亲做这些女红时,她就在旁边专心看、默默学,等母亲做完活,她就偷偷依葫芦画瓢照着剪,照着做。她剪得花儿、鸟儿都栩栩如生了。不光如此,婶子大娘们做女红的时候,她也跟着学。每到清明、端午、中秋时节,或村里婚丧嫁娶、小孩过生日等大小事宴,妇女们都要捏花馍,做些避邪的小玩意儿,王计汝都会跑去看,学着捏,捏着捏着手艺就越来越好了。

剪纸是一门手艺活更是一门精细活。大到人物形象,小到一个汉字,都可以在一双双巧妙灵活的手中活起来。纸可薄可厚,全凭拿剪刀的手控制,起承转折之间惟妙惟肖。无疑,学成它要靠长年累月的摸索和积累。最初,王计汝剪纸纯粹出于一种天性的喜好,用她的话说:“母亲扔下的碎纸片,我就拿起来随便剪,剪出个漂亮的了自己也很开心”。那些年村里不时兴贴窗花,她的剪纸就是一个世外桃源,能屏蔽尘世喧嚣。白天地里劳动,晚上缝补衣服做鞋袜,等把家务忙完,夜深人静的时候,她会忍不住在昏暗的煤油灯下,拿起剪刀随手剪上一些图案,一个人沉浸在剪纸艺术中。她会把一些不舍得扔掉的剪纸图案贴在墙壁上,时间长了,家里就像开家庭画展,四壁都是剪纸画。过大年的时候她还会在门上挂起云子,窗户上贴满窗花,让一个地域偏僻的山居陋院,在寒风呼啸或漫天飞雪中,被满眼红艳艳的剪纸装饰成俗美得令人窒息的风景。作为局外人,我们看重的是剪纸的审美价值,而王计汝却说:“剪纸好啊,剪纸的时候啥也不想,就想的怎么把图案剪好,心里没有烦恼。”

有人说人活着就是为了发现美,那其它一切就只不过是形形色色的等待,生活的清贫和忙碌无法蒙蔽一颗爱美的心,发现美创造美传递美仿佛是王计汝的使命。随着国家对剪纸艺术的重视,对剪纸艺人也更加的重视和关心起来,在中阳县被命名为“中国民间艺术之乡”,庞家会村被誉为“华夏剪纸第一村”后,王计汝已经二十五六岁了,她的剪纸才艺被县文化馆认可,剪纸作品开始参加各种比赛和展览,各种奖项的获得进一步激发了她对剪纸的执着追求,她剪纸的态度也由“随便剪剪”变成“认真去剪”,剪纸的内容日益丰富、技术也日益精湛起来。

现在,古稀之年的王计汝每天忙完了农活和家务后,都要拿起剪刀剪上一会儿,一天不摸剪刀她就会感到不舒服,剪纸已经成为一种生活习惯。她不但自己剪,还经常被当地学校请去教学生们剪纸。她拿起一把剪刀告诉我“这把剪刀是我妈留下的,一直陪伴着我,我就是拿着这把剪刀剪了一辈子,将来我会把它留给我的女儿”。

二、以剪传情,构建美好愿景

民间剪纸中有许多反映生产生活的画面,都是将主体进行夸大,虚构一些美好形象来慰藉心灵,张扬人征服自然的伟大创造力。郭沫若曾用“一剪之趣夺神功,美在民间永不朽”的诗句赞许中国民间剪纸艺术。的确民间剪纸由来已久,以富有浓郁鲜明的民间地方特色而著称,包含着各民族的社会生活、宗教信仰、风俗习惯。它如同一面镜子,折射出了百姓生活的方方面面,充实着百姓的精神世界。

在王计汝被评选为国家级剪纸艺术传承人的材料中,有关部门的评语为:“王计汝的剪纸作品构图明快、简洁,生活气息浓郁,保留了原始、古淳的特色,无论人物造型还是作品题材都带有远古民风民俗遗存的痕迹,处处渗透着原始文化的遗韵。对承载远古文化和古老民俗的繁衍做出了贡献”。数年来,王计汝共获得国家级奖励14项,省级奖励24项。其中有 “中国文艺金爵奖”、“纪念安徒生诞辰200周年中国童话剪纸艺术大赛一等奖”、“南京首届中国民俗吉祥艺术节剪纸刺绣金奖”,其中,有50余件作品被德、美、日等国家的专家收藏。由于她在剪纸方面的突出贡献,2007年被国务院确定为首批非物质文化遗产保护项目(剪纸)十大传承人之一;2008年应邀参加迎奥运“中国故事”剪纸展示活动,为中国文化与奥林匹克文化的交流与弘扬做出了积极贡献;2009年2月到2014年期间还先后到德国法兰克福,台北市,美国洛杉矶等地进行剪纸文化交流。她娴熟的技艺、独特的手法震撼了在场观众,受到了海内外人士的高度评价。

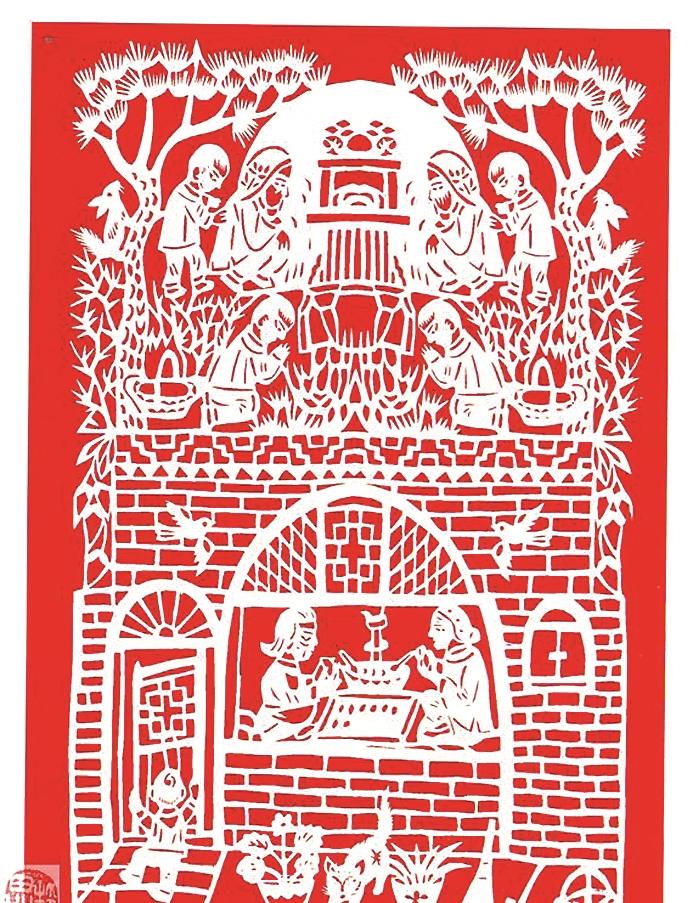

王计汝的剪纸善于把多种物象组合在一起,表达理想中的美好愿景,所以无论用一个或多个形象组合,大多是通过“以象寓意”或“以意构象”来造型,而不是完全依赖客观的自然形态,同时,还善于用比兴手法创造多种吉祥物,把约定成俗的形象组合起来表达。60多年的剪纸生涯,练就了她一身“非凡”的本领,可以不用画稿,不用眼看,瞬间即成作品,花虫鱼鸟、十二生肖、戏剧人物、民俗风情等信手拈来,令人叹服。同时,她的剪纸在造型完美,秀丽多姿之余,感情充沛,主题深刻,深厚中有细腻,纤巧中显纯朴,用一幅幅浓缩的剪纸连环画,将老一辈人对生活的理解,以及生活中发生的故事生动地记录下来。

了解到我和吕梁市优秀传统文化研究会副会长兼秘书长高迎新老师来采访的目的,这位热情的老人从镶嵌在窑洞一堵墙面上的柜里取出了她满满的三袋子的剪纸作品集。这些剪纸有的夹在书里,有的夹在本子里,翻开每一页,她的目光都充满柔情,仿佛看见自己的孩子,流露出母爱的光芒。她的大半生都在剪纸,这些作品给她带来欢乐,为她分担忧愁,已经成为她生命中不可分割的一部分了。翻看这些剪纸,仿佛在回味人生。“这张是《蝴蝶闹白菜》”,她指着翻到手边的一张剪纸对我们说。“意思就是‘蝴蝶闹白菜,夫妻很恩爱’嘛!”这的确是一颗水灵灵的大白菜,一只挥舞着翅膀的花蝴蝶在上面动情地翩跹起舞,一片浓情蜜意。“这张是《笔鼎如意》”,老人笑着给我们展示了一张宝鼎里挺立着两只笔杆的剪纸作品,“祝娃娃们将来‘必定如意’!”还有一幅马上驮着金元宝的图案寓意“马上发财”……在这几本琳琅满目的作品集里,大大小小、各种颜色的剪纸作品填的满满的,它们或简单大方,或纷繁变幻,让人切身感触到了剪纸艺术的独特魅力,不经意间产生无限遐想。

王计汝的剪纸有着“民间”与“吉祥”的鲜明特点。“民间”给予了她的剪纸以无限广阔的生存空间,因为没有经过学院的正规培训,全靠自己天赋的敏锐洞察力描绘生活,纯属以“得山水清气”而“极天地大观”。在选材上无拘无束,把劳动人民的智慧淋漓尽致地表现出来。“吉祥”是民间剪纸永恒不变的主题和永远鲜活的灵魂,反映了劳动人民朴素、真实的情感。根据不同的取材寓意、构图思想、表现手法及工艺技巧,通过一张张鲜活的作品,把对“吉祥”二字的理解形象生动地呈现出来。祝愿老人健康长寿、祈盼孩子快乐成长、期盼婚姻幸福美满等等,这些带着泥土芬芳的朴素追求给了民间剪纸艺术无限活力,现实生活中的“柴米油盐”也为其提供了广泛的创作题材。从生活必需品到生产对象,从劳作过程到休闲娱乐,从劳动工具到民间故事,只要能赋予其“吉祥”的美好寓意,都是她的创作源泉。

当我对她的作品啧啧称奇的时候,她说“我还有一些关于民间传说的剪纸”。说着便拿出了一个黑白打印的剪纸作品册,老人惋惜地告诉我们原图已经没有保留了,只有这个复印件。王计汝的民间传说作品在对民风民俗、寓言故事、庆典节日的表达上,与汉画像有异曲同工之妙,都是大胆的想象与合理的夸张相结合,粗狂与细腻的神形结合,工具与手法互补,既简洁明了,又生动活泼。王计汝把民俗与剪纸生动地结合起来,体现了黄河文化的质朴厚重。她指着一幅幅作品,用黄河沿岸习惯了的七言顺口溜给我们介绍“正月民俗:正月十五闹元宵,张灯结彩把香烧;旺火点亮前程路,枣山堆出幸福年。二月民俗:二月二,龙抬头,大地回春万物苏。童踢毽子抢彩球,剪下葫芦斗有有。三月民俗:三月清明雨纷纷,家家户户上祖坟。子雏燕燕蒸满笼,烧香祭祖寄亲情……”从正月一直说到腊月,我听得津津有味,由衷赞叹他的天赋和才思。