于成龙的家世出生

于成龙,字北溟,号于山,明万历四十五年八月二十七日(1617年9月26日)丑时,出生在山西永宁州来堡村(现属吕梁市方山县北武当镇)一个官宦没落的家庭。父亲于时煌,母亲田氏,哥哥于化龙。

于成龙出生时,明朝天下百姓正处于忧患和战乱的年代。

明成化二十三年(1487)明孝宗即位,年号弘治。孝宗即位后,针对成化年的弊政,除奸佞,裁冗官,任用贤良。孝宗在位期间,使英宗宪宗以来逐渐衰弱的国势得以振兴,父祖遗留下来的弊政得以矫正,社会经济得到一定的发展,被称为“弘治中兴”。其时,山西永宁的于坦官至大中丞(巡抚),施仁施惠,施才施德,建立了功勋,也挣得了一份比较可观的家业。

于成龙出生后,全家人兴高采烈地围聚一堂,都说这个孩子有福相,将来定能光宗耀祖。

于成龙的父亲于时煌,别号龙溪,官至“鸿胪寺序班”。这是从九品的小京官,共设五十员,负责朝廷大典或宴会的秩序。实际上只是一个名誉职位,由民间富户捐财充任。于时煌是读书人,但科举没希望,就捐了个小官,并没去北京上任,一直行孝乡里,潜心业儒。

在来堡,于坦之嫡裔于素生四子:于英、于俊、于变、于恩。于恩生四子:于觅、于枢、于采、于万。于采生四子:于时煌、于时炜、于时燃、于时利。如此子生孙,孙生子,于氏家族日益壮大,家境富裕,广有田产。于氏家族是一个和睦勤奋的家族,族人多以读书为业,信好行善事。这种家族传统风气,后来也深深地影响了于成龙。

良好的童年教育

于化龙、于成龙兄弟俩出生后,由于天资聪慧,品学兼优,于是,于时煌便把希望寄托在了两个儿子的身上。“于”与“鱼”同音,他取“鲤鱼 跃龙门”的寓意,希望一个儿子“化龙”,一个儿子“成龙”。而且,每条“龙”又配了一条“大海”,即:于化龙字“南溟”,于成龙字“北溟”。希望两个儿子像龙能腾飞,像海凭鱼(于)跃。

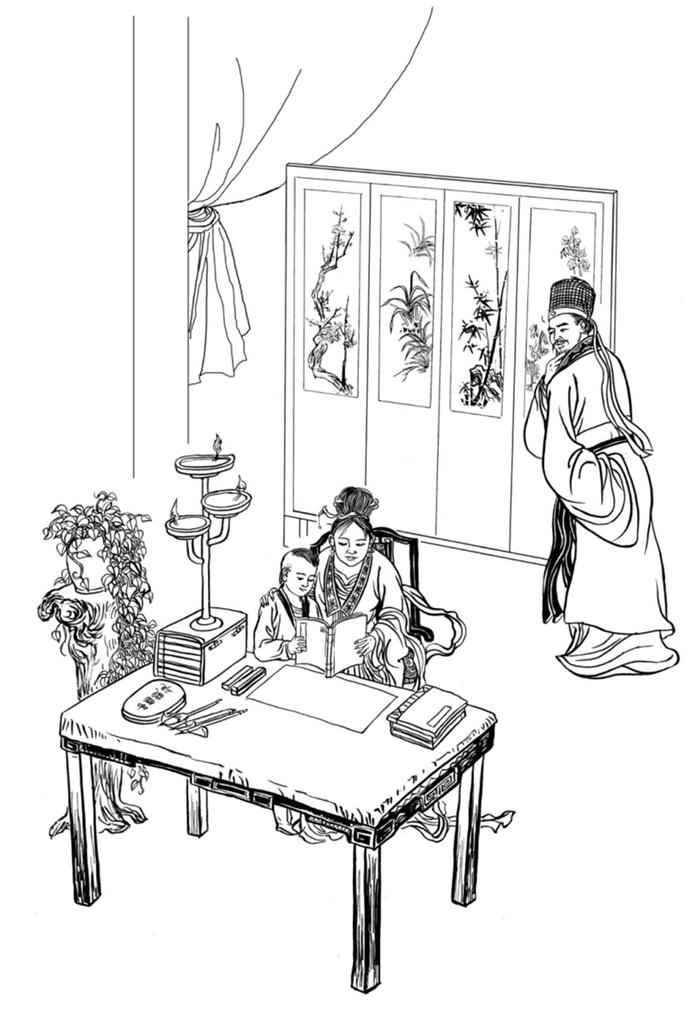

于成龙幼年的时候,母亲田氏就去世了。不久,父亲于时煌续娶李氏。李氏出身于书香门第,纯朴善良,极富同情心,对于成龙兄弟二人慈爱有加,如同亲生,于成龙像父亲一样,行孝乡里,视继母如亲母,日日恭顺,继母又岂能不亲爱他。如此一来,母子融洽,情感甚笃,阖家和睦。继母教导于成龙读书识字,“读”要读圣贤书,可以知诗书,达礼义,修身养性,以立高德,恩泽后世,促进家庭成员间的理解、包容,长大后做不做官暂当别论,引导于成龙自发读书学习与耕读结合,从中学习“礼义廉耻”的做人道理。因为在李氏看来,做人第一,道德至上。

父母的言传身教

于成龙的童年教育是在父亲于时煌和继母李氏的直接授导下进行的。因为父亲没有做官,所以也有更多的时间教育自己的儿子们。从四五岁起,于成龙便跟着父亲读书认字。白天他和他的一群叔伯小兄弟跟父亲读《四书》《诗经》。书中讲的内容,孩子们虽说全然不懂得,但那清脆悦耳的琅琅读书声,却给父亲心灵上一种极大的安慰,他盼望自己的儿子能学有成绩,将来做个济世安民的英才。当于时煌看到儿子们读书读得有些疲倦了时,他就叫他们拿来纸张和砚墨,然后把纸平平地放正,儿子们磨着墨,自己模仿着柳公权的字体,写起了大字。这时幼小的于成龙便静静地站在一旁,专心地观看着父亲手中那枝大笔在一起、一落、一提、一顿,不一会就写满了一大张。在那些像似柳字,胜似柳字的刚健婀娜的墨迹呈现在孩子们面前时,他们高兴得手舞足蹈,书法艺术的魅力强烈地吸引着孩子们的心。于时煌还特地在自己院里,亲自筑起一个小小的书斋,作为儿子们的学馆。由于于成龙从小就表现得特别的聪明和好学,所以深得父亲的钟爱。白天跟父亲念完了书,晚上听父亲讲述古代大禹治水的故事和北武当山的神话传说故事。来堡村距骨脊山和北武当山只有二十里来路,骨脊山是大禹治水的始发地。大禹为了治水,“三过家门而不入”,劳而忘身,率先垂范,奋斗在治水的第一线,这种舍小家顾大家的崇高品质非常值得后人学习。

北武当山,雄奇险峻;古松苍翠,千姿百态;奇花异草,赏心悦目;怪石嶙峋,神形兼备;庙宇宫观,各具特色。是北方名山,这里留下了无数古老的传说;独具特色的道教建筑和丰富多彩的人文景观,创造了灿烂的道教文化诗篇。

所以父亲给儿子们讲得最多的就是“大禹治水”和“北武当山神话传说”故事。每年农历三月初三是北武当山的传统庙会。由于北武当山就在来堡附近,这自然也就成了于时煌带领儿子们进行户外锻炼和道德教育的最佳圣地。每年三月三,他都要兴致勃勃地领着两个儿子登上北武当山,给他们介绍山上的景点及典故。

“古猿望日”石景,传说当年天神接引真武飞升成仙处之接神坡,古猿静卧在花草丛中,头枕青山,眼望蓝天,双眸望日,遐想云外寺,峰峦眇相望。听完真武帝的故事后,对于成龙的思想触动很大,并明白了“功到自然成,铁杵磨绣针”的道理,于是暗下决心,用功读书,争取功名。

那是“迎客松”景、灵官庙……于时煌要将北武当山上的景点一个一个介绍给两个儿子听,让他们从小接受道德教育。

这年骨脊山上绿草如茵鲜花争妍时,于时煌又带领两个儿子不辞辛苦,登上山巅,去领略、去窥视骨脊山的神奇魅力。然后指着“吕梁碑”给孩子们讲述大禹治水的故事。每讲到激动的时候,他还要朗诵古代大地理学家、文学家郦道元曾登上了骨脊山时写下的爱国诗篇“吕梁之石崇蔬,河流迅荡,震动天地,此禹即事壶口,治梁及岐,何其勇也!”,每当这时,于时煌总要提高声音,而且有些发颤,惊得儿子们都睁大了眼睛,凝望着父亲那张激动不已的脸。对于父亲给自己的教育影响,对于乡中流传着的一些关于父亲的懿德嘉行,可以说,影响了于成龙的一生。

于时煌在生活上也是既勤劳又节俭的。他有油坊、豆腐坊、织布坊,雇佣了好几名长工,经济收入还算可观,但他对自己十分节俭,而对有困难的亲戚朋友,却从来都是尽其所能,给予帮助。于时煌看到村里的乡亲因为患了病而没有交通工具去看病,耽误过病情的治疗!他就买了两匹马,备了马车,把马拴在大门外,并告诉乡亲们,谁家有事需用马车不用问主人,随便使用,使用完了再拴回原处即可。于时煌不仅自己如此,而且对子女也经常进行这方面的教育。他常对孩子们讲:“生当乱世,要吃得苦,多行善事,才能站得住。”

于时煌经常对两个儿子讲:“一个人在物质上的享用,只要能维持着生命便够了。何况你们并不算穷苦呢?拿你们(两个人)比其他人家的孩子,已经舒服多少倍了,以后困苦日子也许要比现在加多少倍,拿现在当作一种学校,慢慢磨练自己,真是再好不过的事,你们该感谢上帝。”在长子于化龙结婚时,于时煌也作了嘱咐:“婚礼只要庄严不要侈靡,衣服首饰之类,只要相当过得去便够……”。

平时父亲对于成龙的学业品德修养,要求都很严格,从不溺爱孩子。孩子们犯了错误,或言语举动稍不注意,便会立即受到父亲的严厉批评。继母给予儿子的教育也很多,于成龙曾回想自己小时候认的字,很多都是继母教给的。继母的慈教和言行,对于成龙生平行事立身也有极大作用,他在向康熙皇帝《请假归葬疏》中说:“臣早年失恃,继母李氏勤劬抚育。”可见于成龙一生没忘继母对其的养育之恩。

于成龙七岁的时候,因为一件事而说了谎。在继母看来,孩子们的任何过错都可以原谅,唯独说谎,断不可饶恕。她把于成龙叫到房内,严厉地询问了说谎的原因,并耐心地给他讲为什么不能说谎的道理。她教育儿子说,一个人说谎的原因,不外乎是不应该做的事而我做了,害怕别人责备自己,便撒了谎说自己没做,或者有一定要做的事而我没有做,害怕别人责备自己没做,于是就撒谎说自己做了。那些不应该做的事而做了,而应该做的事却没有做,本来都已经是过错了,如果自己当初不知道这是错的,那还可以说,如果日后已经知道错了或别人告诉错了,自己立即改了而不再犯,也是对的。继母这一番富有哲理的话,牢牢地刻在于成龙的脑海中,他觉得这是继母留给他的千古名言,以至终生不能忘怀。

继母教育于成龙不能说谎,要做一个诚实的人。