汾阳城西南八公里的三泉镇巩村,有一座战国时期的古城名为“兹氏”,南城墙至今仍存百余米,见证着这座古城的沧桑。如今站在南城墙上朝南远眺,三泉镇聂生村尽收眼底。

关于“聂生村”的起源,如今已经说不清了,《吕梁市不可移动名录汾阳卷》收录有聂生村新石器时代和东周时期两个文化遗存。此外,今年汾石高速聂生村段的前期考古勘探过程中,在该村堡墙西约100米的田地里发现一处人类生活遗迹,笔者在已经结束的考古工地上捡拾到十来片红色的陶器残片,有的釉面光滑,有的略有粗糙并带有绳纹,虽然尚未见考古报告,但查询相关资料获知,这些陶片是仰韶文化时期的“细泥红陶”和“夹砂红陶”器物残片,距今已有4000—6000年的历史了,这是聂生村继发现新石器时代仰韶文化义井类型后又一处仰韶文化时期文化遗存,意义重大。

漫长的历史进程中,关于“聂生村”村名的来历,说法不一。有聂姓老者出生于此一说,也有三座堡名合一之说,也说聂生村以前叫“業生村”“镇宁堡”等等,那聂生村村名究竟有何未解之谜呢?笔者通过手头资料,试图一探究竟破解谜题。

一、“業生村”是否就是“聂生村”?

1982年《汾阳县志资料》第10期有一篇文章《汾阳县部分村(镇)名沿革考略》一文提到“業生村”村名,该村名出现于宋嘉佑二年(公元1057年)的一块石刻上。这是现有史料发现最早关于“業生村”的称呼。

现如今,汾阳市境内并无叫業生村的村庄,各种版本的《汾阳县志》也无業生村记载,是村子消失了呢?还是刻时候刻错了呢?

此外,由《汾阳县部分村(镇)名沿革考略》一文还可知,该石刻曾在三泉镇东赵村。那这块石刻上的“業生村”是否就等同于现在三泉镇的“聂生村”呢?文章没有详细考证,只是在“聂生村”条目下方根据石刻获得的信息备注宋时称“業生村”,也即相当于二者等同。

那么,在孤证的情况下是否有其他佐证证明二者等同呢?一时间尚无其他资料,直到2012年。

2012年初秋,笔者在汾阳市旧汾孝路旁发现一块清嘉庆八年为“清福建省邵武府光泽县典史宋世美”立的墓碑,从当时墓碑所处环境判断,该墓碑可能已经被移动并非原始位置,后告知汾阳市相关部门,现保存于汾阳市南大街关帝庙碑廊。从碑阴内容可知宋世美,字玉和,号袖三,居汾邑之業生村。又见“業生村”,脑海中顿时闪现出三泉镇东赵村宋朝石刻上的“業生村”。那这个清代的“業生村”是否就是现在三泉镇的“聂生村”呢?根据墓碑内容寻找相关线索,终于在聂生村关帝庙找到了答案。

聂生村现有2000余人,全村将近半数姓宋,村东头有座关帝庙,又叫老爷庙、宋家庙,之所以叫宋家庙是因为当初捐资者大多姓宋,建于何时已无从考起,庙内大殿有明代遗构,其他建筑大多为清代遗存,现存最早的石刻立于雍正二年。在庙内一块刻于嘉庆二十五年的残石上,发现有宋怀敬、宋怀直的名字,正好能印证嘉庆八年宋怀敬、宋怀直、宋怀清立的墓碑,疑惑顿时得解:原来嘉庆八年墓碑里面的業生村就是现在三泉镇的聂生村啊!

去年,笔者在地方文化微信群又看到一张“康熙乙未年间张氏家谱”的图片,上面记载“先代世居义丰村巩固里二甲人也,后因差事门户……移在润泽洪里業生村居住。”

那上述两个清代的“業生村”是否就是宋代的“業生村”呢?还需要继续寻找相关史料。

不知不觉时间来到2022年春夏之交,宋氏文化爱好者,聂生村好友宋源锋告笔者,说村里发现几块石桌,我俩决定一起实地查看。现场一共散落五块石桌,历经几百年的岁月洗礼,虽有斑驳,但部分字迹依然完好,这五块石桌分别是大明万历壬寅年、大明万历三年、大明嘉靖四十一年、大明正德五年和一块字迹磨灭不清的,在其中一块大明万历壬寅年(万历三十年,公元1602年)的石刻上可见有“三泉里業生村”字样。

“润泽洪里”,顺治版《汾阳县志》记载由“三泉里”更名,具体有哪些村庄未记载。而在康熙版《汾阳县志》上“聂生村”属润泽洪里,后续乾隆、咸丰、光绪等版本《汾阳县志》关于“聂生村”记载亦同康熙版。

从方言角度分析,“業”和“聂”汾阳方言皆同。

至此,三块石刻和张氏家谱记载的发现,从宋到明再到清,基本可以肯定,三泉镇东赵村宋代石刻上的“業生村”就是现在三泉镇聂生村。

二、“業生村”更名“聶生村”始末

(一)“業生村”是多会更名为“聶生村”的?

历史上虽有万历版《汾阳县志》,但现已佚。现存可见最早版本《汾阳县志》为顺治十四年,但该县志只收录了堡寨并未收录各村庄。而在康熙六十年的《汾阳县志》上则收录了各里村名单,该志记载“润泽洪里聶生村离城十八里”,这是目前现有资料关于“聶生村”这一称呼最早可溯源的时间。之后乾隆三十七年、咸丰元年、光绪十年的《汾阳县志》也都写作“聶生村”。

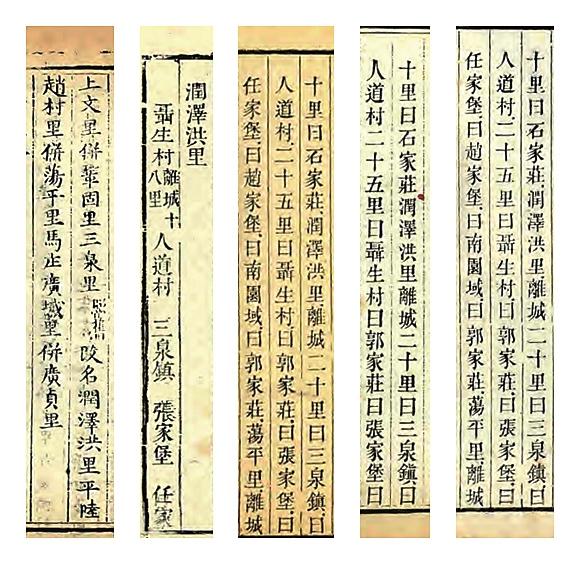

其他散见“聶生村”资料如下:

1、聂生村关帝庙中有一道光十七年的石刻,现已丢失。石刻记载“……宋氏原籍枣园,自明季迁移汾邑迄今数百余年,世居聶生村……”。

2、从宋氏族人提供的清末贡生宋金印履历上可见,宋金印始祖宋子正自明季由聶生村迁居孝义宋家庄。

3、光绪十二年礼薄上记载“聶生村薛宅、本宅”字样。

4、清末手抄本《汾阳县四十里村名至城里数》记载“润泽洪里八村,聶生村至城里数为十八里”。

5、洪宪元年石桌“润泽洪里八甲宋居聶生村……”。

6、民国汾阳图书馆绘“汾阳县全图”上标记“第三区聶生村”。

从康熙乙未年(公元1715年)张氏家谱上记载的 “業生村”到康熙六十年(公元1721年)《汾阳县志》上的“聶生村”,中间间隔了6年,“業生村”更名为“聶生村”很有可能发生在康熙年间。但顺治版《汾阳县志》记载“三泉里”更名为“润泽洪里”,所以也不排除可能是明朝灭亡后清代顺治年间更名。

(二)“業生村”为何更名为“聶生村”?

“聂”繁体字为“聶”,有人说清代以来聂生村堡墙内有三座堡,分别是“镇宁堡”“宋家街堡”和“康宁堡”,三堡合一村,所以叫做“聶生村”。这种说法正确吗?

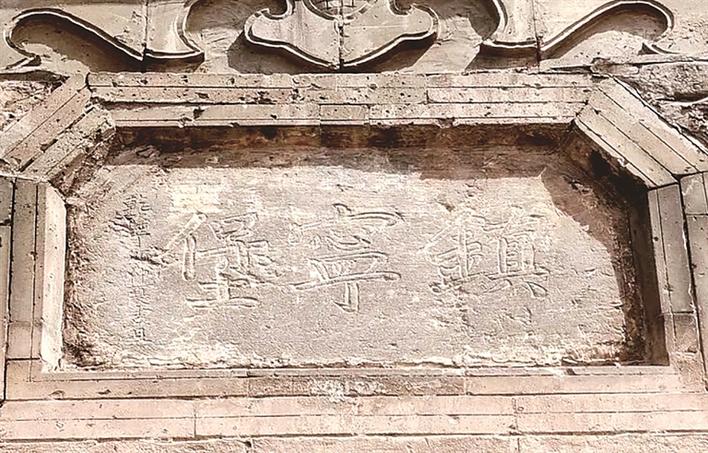

聂生村有一座清代的魁星楼,历经岁月洗礼已经残破不堪,前些年修旧如旧进行了修复,该魁星楼为三层建筑,至今依然是村中最高建筑,一层为出入门洞,同时也是过去聂生村的村门之一,在第一层上方有石匾,遒劲有力的三个大字“镇宁堡”至今清晰可见,落款为乾隆乙卯,可推断该堡门建于公元1795年,距今已有227年。如果聂生村是乾隆时期更名,而康熙版《汾阳县志》已有聂生村记载,时间上明显有出入,所以这一说法并不成立。

民国刘天成《汾阳遗事》记载“相传,前有名儒聶姓者生此,故名。”那这种说法正确吗?

根据上面的内容我们已经可以清晰明了地知道,历史上聂生村在宋代,在明代写作“業生村”并非“聶生村”,而聂生村从明朝末期至今,宋姓者为村中第一大姓,根据“聶”姓名儒出生于此叫“聶生村”这一说法站不住脚,所以这一说法也不正确。

还有一种说法,1982年汾阳县地名普查办公室编印的《汾阳县地名录》记载“据传,因聂生村地形像三个耳,三耳并聂,故名聂生村”。这种说法正确吗?

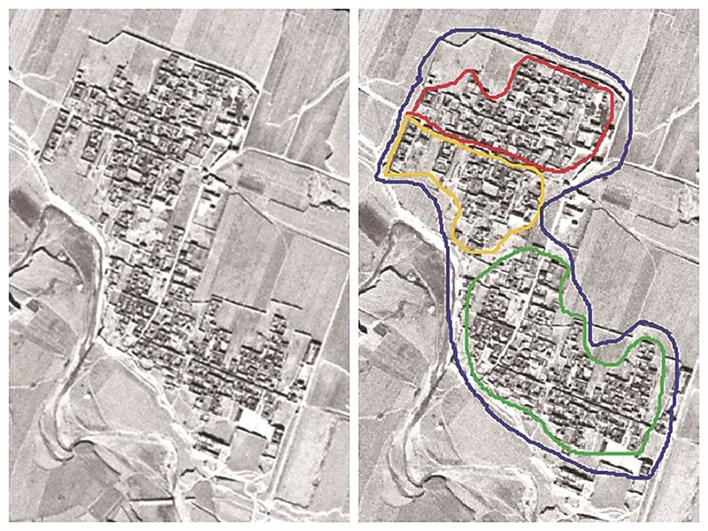

从1968年的一张汾阳卫星图可见,聂生村建筑走向确实似人的耳朵。1968年的聂生村,尚未大规模扩建,村中建筑大多为清代民国,基本保持了清代民国以来的面貌,村堡墙大致保存完好,从空中俯瞰,似一个大耳包三个小耳。三个小耳分别是:红色线框、黄色线框、蓝色线框,三个小耳构成了一个大耳蓝色线框。

由此可见,1980年汾阳县地名普查对聂生村村名的说法,虽然是据传,没有利用航拍工具等证实,但通过1968年的卫星图来看基本可以证明这一说法还是正确的。同时也可间接证明“業生村”更名为“聶生村”是根据聂生村的形状而更名,并非其他原因,时间范围应为清朝顺治至康熙六十年这一时期。

综上所述,“業生村”“聶生村”脉络基本清晰,历史上的“業生村”其实就是现在的三泉镇“聂生村”,现在的“聂生村”由“業生村”更名是因为此“聶”更符合村庄命名特点。

三、“聶生村”与“镇宁堡”的关系

聂生村魁星楼建于乾隆乙卯年,第一层上有石匾“镇宁堡”。近年来,有聂生村以前叫“镇宁堡”一说,那事实究竟是如何呢?笔者认为这说法只是主观臆断,并没有深挖背后的历史证据进行客观分析。

首先,村门上方匾额题字并非百分百都是村庄名。现存古村门,的确有一些村门上方匾额就是村庄名称,但同时也有不少村庄村门上方匾额并非村庄名称的例子。比如,汾阳的南垣寨集贤堡、灵石静升镇红门堡等。

其次,从整体与部分来分析,“聶生村”与“镇宁堡”是整体与部分的关系,聂生村是一个整体,而镇宁堡只是聂生村的一部分,不能把部分当做整体。无论是集贤堡、红门堡、还是镇宁堡,他们只能是对应的村庄南垣寨、静升镇、聂生村的一部分而已。举个简单的例子,就好比“人”是一个整体,“眼、耳、鼻、口、手、足”等是人的一部分,按照上面的逻辑,如果聂生村以前叫“镇宁堡”,显然等同于以前人叫“眼”、“耳”或者“手”、“足”等,这显然是不对的。

聂生村“镇宁堡”匾额落款于乾隆乙卯公元1795年,之所以这样命名是因为明末清初的社会动荡不安,“镇宁堡”一名作为当时聂生村老百姓的一种希冀,希望新修的村堡可以镇守聂生村安宁。

四、“崖森村”解读

前些天,大同灵丘宋姓朋友提供的道光二十三年家谱资料记载“本祖宋公讳大意……原籍汾洲府汾阳县居住崖森村”。历史上汾阳并无崖森村,灵丘朋友根据相关线索知崖森村其实就是汾阳聂生村,有人说难不成聂生村还叫过崖森村?其实这种理解是不对的。笔者分析如下:

这份家谱是手写的,时间是清道光二十三年,可以说当时大同灵丘的宋氏族人对汾阳和聂生村已经不大熟悉,所以写的村名不准确。比方说家谱记载的“汾洲府”,其实正确写法是汾州府。之所以写作“崖森村”应该是当时的族人在口口相传聂生村的基础上,然后根据口口相传读音写了发音一样的字,从而导致写出不规范的村名。因为“崖森村”的灵丘方言和“聂生村”的汾阳方言读出来是一模一样的。

此外,关于“業生村”和“聂生村”在时间段有重复的问题,比方上述提到的清嘉庆八年立的 “清福建省邵武府光泽县典史宋世美”之墓碑,出现“居汾邑之業生村”字样,其实康熙版《汾阳县志》已是“聂生村”了,墓碑之所以会出现“業生村”有一种可能性概率很大,那就是立碑人有一定的学识,对过去“業生村”村名的一种怀旧。这方面的例证有不少,比方说孝义县历史上曾叫“中阳县”,许多人名前常会用中阳某某表示,或者孝义地标国保建筑“中阳楼”;比方说汾阳历史上叫西河县,有些文化人士会冠以“西河遗叟”自称等。

后记:“業”的古汉语解释有多个意思,其中一个意思与佛教有关,难不成“業生村”村名来源或许与佛教有关?“業生村”更名为“聶生村”又是谁倡议的?这些疑问目前仍然是未解之谜。本文对“聂生村”村名来源基本理顺,希望该文对地方文化研究人士有一定参考价值,由于资料有限,不足之处,还望专家学者多多指正。