在山西吕梁山革命博物馆,刘鼎的儿子刘文山捐赠的习仲勋为刘鼎手书的题词“兵工泰斗,统战功臣”文献作品格外醒目。多年来,刘鼎及其家人精心保存这件革命文物。2019年,吕梁山革命博物馆馆长高宇峰与刘鼎之子刘文山共同参加了“筑梦太行吕梁”主题访谈,高宇峰在访谈中以“西北军工在吕梁”为主题,谈了自己收藏和保护西北军工文物的经历和感受,至诚和执着之心深深打动了刘文山,他们兄妹决定把这件珍贵文物捐赠给吕梁山革命博物馆,支持他创办革命文物展,以便后人了解西北军工的历史。这件红色文物解开了刘鼎这位兵工泰斗充满传奇色彩的革命生涯。

刘鼎曾说自己一生没有虚度,一是参加西安事变,二是组织军工建设。

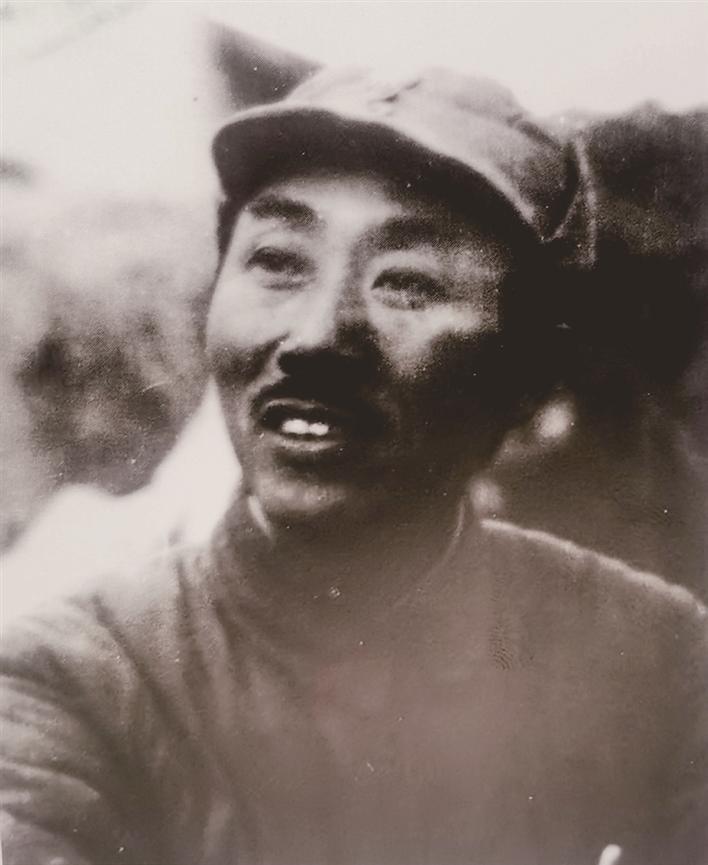

“鼎”立太行的兵工泰斗

刘鼎,原名阚思俊,出生于四川南溪县。1924年,阚思俊追随同乡孙炳文到德国勤工俭学,在朱德和孙炳文介绍下加入中国共产党。1930年,从苏联回国后,他被分配到中央特科工作。期间,顾顺章叛变,刘鼎在周恩来的直接指挥下,负责与钱壮飞、李克农联系,保护党组织的安全,主要任务是保护我党人士和惩处叛徒。

由于顾顺章等人叛变,阚思俊在一次工作接头时被捕。设法出狱后,前往中央苏区途经闽浙赣军区时,受方志敏挽留,到洋源兵工厂担任政委,指导制造小钢炮。经过几个月摸索试验,洋源兵工厂终于成功研制出三门35毫米口径钢质迫击炮及与之配套的迫击炮弹,这是红军兵工史上自己制造的第一批火炮。第五次反“围剿”失败后,阚思俊再次被捕入狱,后设法逃出监狱,化名“刘鼎”到延安,创办了摩托(英语“马达、发动机”的音译)学校,开设装甲和航空两个专业,成为当时延安的科技中心。一年多后,刘鼎调到抗日军政大学担任政治主任教员,提议成立了专门培养参谋业务和特种兵专业技术人员的特科大队,下辖参谋连、机枪连、通讯连、工兵连及四个相应的研究室,刘鼎担任特科大队大队长兼政委。根据刘鼎建议,抗大还在训练部下设兵器研究室,通过研究各式枪械的特点,设计适合前线部队使用的武器。

1940年4月15日,抗大总校在山西武乡蟠龙镇举办第六期开学典礼。朱德总司令见到了久违的刘鼎,希望他到八路军总部军工部担任部长,把军工生产搞上去。当时的八路军总部军工部下辖包括黄崖洞兵工厂在内的7座兵工厂,虽然有4个厂在制造或修理步枪,但常在战斗中发生故障。刘鼎调任军工部长后,提出要根据山地游击战的特点研制一种新的步枪,以便在根据地的工厂进行制式化生产,并请来时任水窑一所(即黄崖洞兵工厂)副所长的造枪能手刘贵福等几名专业人员进行设计攻关与试造。1940年8月1日,新枪试制成功,为了迎接建军节,专门将这种枪定名为“八一式”马步枪。军工部命令各厂停止制造各种杂牌枪,开始按照统一编制的生产图纸、工艺流程和标准样板,集中全部力量生产新枪,有力地支持了八路军的百团大战,而且使一大批习惯于过去手工作坊、单件作业的各类工匠,快速成长为适应专业分工、使用样板生产的熟练工人,为推动人民兵工发展奠定了坚实的技术基础。

刘鼎领导太行兵工厂经过反复试验,将外国铸铁韧化处理工艺和老百姓焖火技术相结合,研制出土洋结合的火焰反射加热炉。1941年4月,第一批掷弹筒及其炮弹试制成功,开创了在太行山上制造炮弹的历史,使前线八路军的火力与日军形成有效抗衡。刘鼎组织技术人员和老工人就地取材,土洋结合,把老百姓家中的陶瓷大缸两个一组对垒成塔,再把几个塔连接起来组成缸室,用“缸室法”代替“铅室法”,研制出合格的硫酸。随即成立化学厂,形成硫酸、硝酸批量生产,又创造了硝化甘油的“盆式硝化法”,使太行山根据地火药、炸药生产由黑色炸药转向烈性炸药,并逐步由枪弹发射药延伸至炮弹发射药,大大提高了八路军的战斗力。

刘鼎借鉴闽浙赣根据地由地方政府组织生产地雷的经验,向八路军总部建议:每个军分区建立一个手榴弹厂,每个县要组织制造地雷,军工部负责供应雷管并帮助培训骨干,推动手榴弹产量成倍增长,地雷生产更是遍地开花,不仅村村造地雷、户户有地雷,而且老百姓还从各地实际出发,创造了品种繁多的地雷和许多巧妙的伪装埋雷办法,掀起群众性爆破运动,炸得敌人心惊胆战、晕头转向、“草木皆雷”。

1941年5月,刘鼎在山西黎城看后村创办了八路军第一所兵工学校——太行工业学校。彭德怀致电毛泽东:“我军在太行山已经有了一个小规模的工业学校。”毛泽东兴奋地回复:“太好了!你们一定要珍惜这个机会,为我军培养出一大批军事管理人才和军工技术人才,这对我们赢得最后的胜利十分有利。”这所学校成为后来中北大学的前身,为国防建设做出了重要贡献。解放战争中,刘鼎设计并指导制造的“炸药抛射机”和“圆盘药炮弹”被毛泽东誉为土飞机、土坦克,对摧毁敌碉堡城墙发挥了很大作用。

国共合作的统战功臣

第五次反“围剿”失败后,中央红军主力部队被迫进行战略转移。阚思俊(刘鼎)带领兵工厂民兵化整为零上山打游击,最终被敌人抓进俘虏营,又乘机逃脱返回上海。但此时,他已经无法联系到上海党的组织,只好在史沫特莱帮助下,住进国际友人路易•艾黎家里。为了躲避租界搜捕,还到宋庆龄家中住过几日。适逢张学良希望从上海请一位共产党员留在自己身边工作,以促成联共抗日,宋庆龄推荐了阚思俊。从上海赴西安之前,阚思俊按照秘密工作的习惯,给自己起了个化名叫“刘鼎”。从此,刘鼎成了他永恒的名字。

究竟要不要去西安?刘鼎心生顾虑。自己刚刚从国民党俘虏营逃出来,又要去抛头露面,这不是往枪口上撞吗?刘鼎之子刘文石回忆,尽管刘鼎当时有思想顾虑,但是他想还是将个人生死置之度外,以党的利益为重,能够拉住一支队伍抗日,这个是大事。刘鼎为西安之行做足了功课,花十多天研读相关报刊和党内文件,提前了解张学良的个人经历、处事特征,路易•艾黎还去南京路给刘鼎置办了一身体面的行头。

1936年3月21日,在西安金家巷张公馆,时年34岁的刘鼎与张学良初次见面。第二天就带着他去了洛川王以哲军的驻地,住在军部的招待所,吃住在一起,整整谈了12天,张学良的一些顾虑猜疑和道听途说全部澄清了,坚定了他联共抗日的信心和决心。

1936年4月9日,张学良、周恩来、李克农、刘鼎、王以哲五个人在肤施(现延安宝塔区)进行彻夜秘密会谈。我们共产党方面原本以为双方可能出现争议,所以准备了多种方案,不料张学良却几乎照单全收。后经中央同意,刘鼎被正式任命为驻东北军代表,以随从军官的公开身份继续留在张学良身边工作。周恩来叮嘱刘鼎:“我们做统战工作这样出马(指作为代表常驻对方)还是第一次,中央寄予很大希望,一定要做好。”1936年12月12日,西安事变当天清晨,刘鼎从西安发出第一封电报,送往中共中央,通报张学良和杨虎城发动兵谏的决定。这一年的12月25日,张学良登上送蒋介石回南京的飞机。刘鼎晚年希望能和张学良再见一面,却也未能如愿。直到1986年与世长辞,终年83岁。

西安事变爆发并得以和平解决,成为中国近代史上一个重要转折点。对于刘鼎在西安事变前后所发挥的重要作用,毛泽东曾评价:“西安事变,刘鼎同志是有功的。”

刘鼎去世后,《人民日报》发表新华社电讯指出:“刘鼎同志是我国军工事业的创始者和主要领导人之一。他的逝世,是我党和国防科技工业的重大损失。”习仲勋更是以“兵工泰斗,统战功臣”八个字高度评价了刘鼎传奇而坎坷的一生。

本稿件文、图均由山西吕梁山革命博物馆高宇峰提供