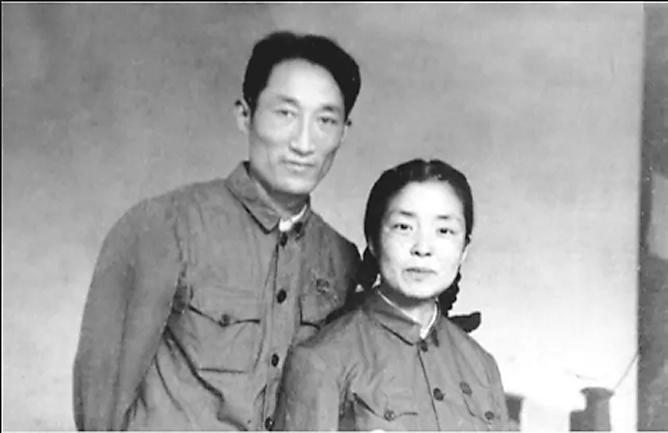

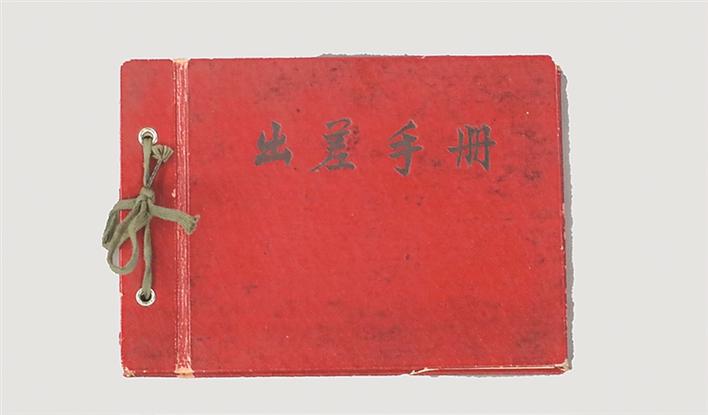

在西北军工的历史上,冯直和康琳书写了革命夫妻的英雄本色。2015年,冯直和康琳的女儿冯利与女婿秦次森来到吕梁北武当古兵器博物馆参观,高度肯定了博物馆收藏吕梁革命文物的做法。之后,她们给博物馆馆长高宇峰写了一封信,并捐赠了父母在西北军工战斗工作时期使用过的皮箱、线毯、皮包及康琳的出差手册等革命文物,支持高宇峰建设吕梁山革命博物馆,展陈吕梁革命文物,让革命前辈的精神代代相传。

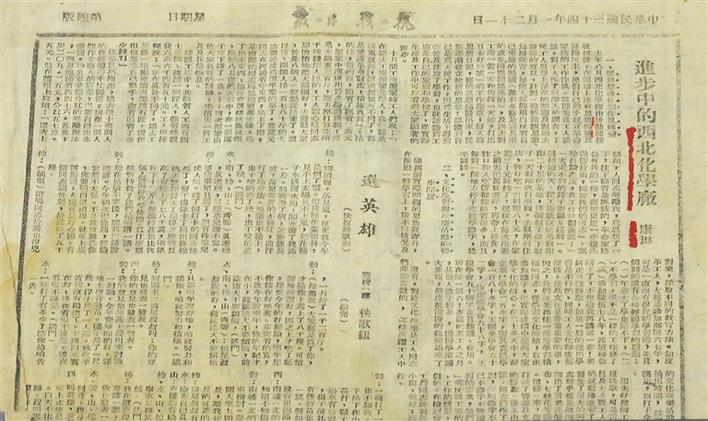

吕梁山革命博物馆保存的一张1945年1月21日的《抗战日报》,刊载着由康琳撰写的《进步中的西北化学厂》,这些革命文物揭开了冯直和康琳等西北军工战士那段尘封已久的历史。

共同理想成为革命伴侣

冯直(曾用名冯书春)和康琳(原名张淑琳)都是河北保定人,夫妻二人很早就走上革命道路。1933年6月,冯直在保定化工高等职业学校学习时,主动参加党领导下的地下工作。1935年6月,17岁的冯直正式参加革命工作,1936年11月加入中国共产党,他受党组织派遣,先后赴北京、天津、唐山等地,组织青年参加抗日救国运动,出色完成了党组织分配的任务。康琳在1936年学生时期就参加了中国共产党领导下的地下革命活动,1937年5月入党,曾担任中共保定市委秘书,并负责保管党的文件。

抗日战争时期,冯直是中共保定市委委员,负责保定市委秘密刊物《保属火线》的组织编排工作,在这里结识了康琳,共同的革命理想和相似的革命经历使二人成为终身革命伴侣。在《保属火线》工作期间,冯直亲自用小楷刻写,康琳负责编印和保管文件,二人配合默契,协力宣传党的政策,发动群众。康琳曾被敌人怀疑并传讯至警察局,为了保护党的文件、组织和同志的安全,她英勇机智地与敌人斗争,掩护地下党的同志,出色地完成了各项任务,受到保定特委的表扬。

之后党组织调冯直到武汉,在董必武等人领导的长江局任武昌区委组织部部长,后辗转到延安,任中央青委干事、中央青委组织部干部科副科长等职。康琳于1938年2月到延安,1939年1月任中共中央青委组织部干事。晋西青年干部学校在山西兴县成立后,贺龙任校长,冯直任主任,康琳任学员队指导员,学校共培养出500多名青年干部骨干,成为新中国各条战线的中坚力量。

军工四厂传颂模范夫妻

当时,八路军内搞军工生产的专业技术人员非常缺乏,贺龙了解到冯直是保定高级职业学校化学科毕业,就笑着对他说:“你可是大知识分子呦!”决定调他去搞军工生产。1943年,冯直到晋绥军区后勤部工业科任副科长,随后任晋绥军区后勤部化学厂厂长,在军工战线一干就是几十年。

1944年9月,康琳在晋绥军区后勤部化学厂(后改为晋绥兵工部第四厂)工作,任厂部政治指导员兼党总支书记、党委委员、副政治协理员等职务。在极其艰苦的工作和生活环境(特别是严重损害身体的化学气体污染)中,她仍然以高度的热情顽强地工作,把个人安危置之度外,为创建和组织晋绥兵工化学工业作出了很大贡献。

1945年,上级命令化学厂迁厂址,并要求在三个月内恢复生产,这是一项异常艰巨的任务。在敌人严密封锁和物资严重匮乏的条件下,冯直不畏艰险,白手起家,就地取材,因陋就简,亲自配制硝酸、盐酸、硫酸等化工原料,连储存三酸的陶瓷罐(塔)、瓷瓮都是他与工人一起用陶土反复烧制成的。他带领全厂职工夜以继日地干,圆满完成了在三个月内恢复生产的任务。

康琳带头唱歌演戏,丰富职工文化生活,激发奋斗动力。在她带领下,职工群众对扭秧歌产生了很大的兴趣,在新年演出了张老汉劳军、夫妻拜年、卖布、七枝花等节目,为兵工厂文化娱乐工作奠定了基础。当时为了熟读台词,许多职工群众自觉学习识字,用当地民间文艺“莲花烙”来反映工厂的生活、学习、生产、工作,受到领导和群众的肯定。后来,她提出了组织职工练习写通讯及写作剧本的小组,报道工厂动能,推动文娱工作进一步开展。在丰富职工群众文化生活的同时,帮助职工群众提高了思想觉悟。

在夫妻二人带领下,大家的工作积极性空前高涨,为完成上级三个月内完成搬迁和恢复生产的任务提供了有力保证。据康琳在《进步中的西北化学厂》中记载:工厂搬家时工人们说:“在过去工厂搬家是雇人,我们都是避重就轻,这次搬家可不同了,都是爱护革命财产,积极负责。”大家抬的抬,背的背,节省了运费2万元,搬家中涌现出许多劳动模范,肥皂大锅重300斤,厂方原打算花2000块钱雇人抬。工人刘心補悄悄地把大锅捆好,去发动大家,于是八个人一股劲儿就抬走了。这以后,两个人抬一百七八十斤的大油桶就成为很平常的事了。

建设工厂中,冯直和康琳带领大家艰苦奋斗。职工自觉参加劳动,没请一个匠人,共节省人工443个,节省建设费6450元。工人田栋梁说:“现在真是不同了,过去工厂修一堵厕所墙都要请石匠,现在相信群众自己动手,你看节省了多少钱?”炊事员高拖连过去做十来个人的饭都闹得手忙脚乱,现在一个人能做全厂人的饭菜,还要自己担水喂猪,用公私兼顾分红的奖励办法,一个月他节省4476.5元,节省碳钱209.25元,分红573.5元。他在导报上写道:“这次上级和工人同志奖励我,我思考了一下,往下节省是应该的,革命家务也有我的一份,我要更进一步提高做饭技术,回报我们的同志。”运输员刘进玉在工作计划里说:“一天走不到的路子要尽量赶到”。这样短的天,从工厂驮运肥皂到相距20里的地方,连捆骡子和下骡子一天驮两次打来回。去驮原料如果住店,牲口吃一升料需80元,在家里30元就够了,这样在每次出差之前先把黑豆煮好,再带上粮食,牲口和人吃饭都能节省很多,而且每到一个地方停下来就学识字,捻毛线线。

大公无私关爱职工群众

解放战争时期,冯直任晋绥军区兵工部第四厂党委书记、厂长。为保证前线对炸药的大量需求,他冒着生命危险,反复试验,终于获得了成功。严重的化学品污染和极其艰苦的工作生活环境,使他的身体健康受到很大的损害。但他不顾自己严重的肺病,带领工人巧妙躲避敌机轰炸,日夜赶制炸药,被硫磺、硫酸熏得大口大口吐血,多次晕倒在制造现场。工人们为了抢时间多出弹药,有时就简化操作程序,难免引发生产事故。每当此时,冯直总是不顾个人安危,第一个冲入仍在不断爆炸的现场,带领工人抢救伤员,抢救炸药。为了打破敌人的经济封锁,他还试制成功电瓶,组织工人生产肥皂、电池、皮革等产品。冯直亲自下厨房改善职工的生活,还组织各种球类比赛和文艺演出,丰富职工家属的文化生活。他们服务军队需要组织生产,解决生产上的技术问题,迅速完成了兵工的设备制造与扩大军火供应,受到贺龙等领导同志的高度赞誉。冯直始终廉洁奉公,心系国家和人民。1995年离休后,仍然心系党和国家,把自己毕生的精力无私奉献给党和人民。

新中国成立后,妻子康琳不顾自己多年积劳成疾,发挥党员干部模范带头作用,经常定期到车间与职工群众参加劳动,几次晕倒在办公室和卫生间;她无微不至关心职工的工作生活,职工把婚恋、两口子吵架等生活琐事都找她帮忙处理,被职工亲切地称为“群众的贴心人”,“我们的好书记”,受到上级领导和职工同志们的赞扬。

共同投身新中国军工事业

从1940年5月建厂到1949年,冯直和康琳这对革命夫妻在晋绥兵工厂为抗日战争、解放战争的胜利做出了重要贡献,同时也为国家培养了社会主义建设的骨干人才。调离四厂后,冯直任兵工部南下大队接管队中队长、兰州军管会企业处副处长。新中国成立后,历任西北财政经济委员会委员和中共西北局经济计划委员会副主任等职务。周恩来总理亲自任命冯直兼任西北工程管理总局局长。他夜以继日地指挥选址建厂,与工程技术人员同吃同住,不辞辛苦奔波在西北各地,工作笔记做了100多本。他陪同国务院副总理李富春和彭德怀司令员到陕西、甘肃、宁夏等地视察工作,李富春高度评价他“搞工业就要像你这样”。无论是担任甘肃省副省长,还是西安市委工业书记期间,冯直的工作都得到了中央充分肯定。

上世纪80年代初,冯直接受六机部由国家机关向央企改制的任务,成立中国船舶工业总公司作为全国样板,为国家机关机构改制为央企探索路径。国务院领导同志亲自对他说:“你只能成功,不能失败”。从中国船舶工业总公司机构设立到各类制度的订立,冯直都凝聚了大量心血,为此他身体消瘦了许多,最终不负重托圆满完成了任务,为之后我国核工业、航空、航天、兵器、电子、汽车等领域大型央企相继改制提供了参考借鉴。冯直担任中国船舶工业总公司总经理后,坚决贯彻邓小平关于“中国船舶要出口”的方针,努力促进船舶工业走向国际市场。他积极引进国内外专利项目,有力推动了低速柴油机等船舶配套业的发展。他注重承接国内外船舶和开发新领域相结合,逐步开辟石油、轻工第三产业等领域的产品。在担任船舶总公司第一任总经理(正部长级)期间,他走遍了总公司的所有单位调研,拿着饭盒和工人一起排队买饭,促膝谈心,掌握第一手材料,现场办公解决问题,推动企业一年内实现转亏为盈,为我国船舶工业发展做出了突出贡献,成为船舶行业德高望众的领导干部,受到中央高度评价。

康琳在建国后担任西北国棉一厂党委书记兼副厂长,她经常下车间和工人一起研究改进工艺,提高纺纱织布质量,培养出了赵梦桃和吴桂贤两位全国劳动模范。从1956年6月起,康琳担任第五机械工业部(兵器部)西北光学仪器厂党委书记历时十年,成为五机部系统唯一的女领导干部。该厂是苏联援建的156项重点工业企业,被誉为东方“蔡司”,为装备我国各军种、兵种研制出大批优质光学器材,历年被评为五机部“红旗单位”,受到刘少奇、朱德、彭德怀、贺龙、罗瑞卿等党和国家领导人的表扬。康琳与西北光学仪器厂支持全国组建了十个光学军工厂,为新中国军工事业培养输送了60多位领导干部和技术骨干。

冯直和康琳这对革命伴侣,在革命和建设的道路上相濡以沫,相互扶持,书写了革命伴侣感人肺腑的英雄传奇。

本稿件文、图均由山西吕梁山革命博物馆高宇峰提供