□ 文/成福龙 图/闫磊

人的思维总是容易被禁锢的,提及美术首先就会想到大众熟知的油画、国画等等,谈起书法无非行书、楷书,稍有了解的还会说有篆书、隶书,想法很难拓开。思维的封闭好像成了每个搞文艺的一大难题,有的更是像瓶颈一样久久不能突破。这样一来创新便慢慢在艺术的创作过程中埋下了种子,这不仅是鉴赏者所希望看到的,同时也是文艺创作者日思夜想希望达到的高度。

中华文明源远流长,文艺形式多若繁星,蔚为大观。历史的车轮滚滚向前,文艺形式也都逐渐走向巅峰,开始出现不同表现手法的大融合。这也正体现着广大文艺创作者们在创新的路上久久为功,砥砺前行。而闫磊就在这条道路上不断探索出自己新的成果。

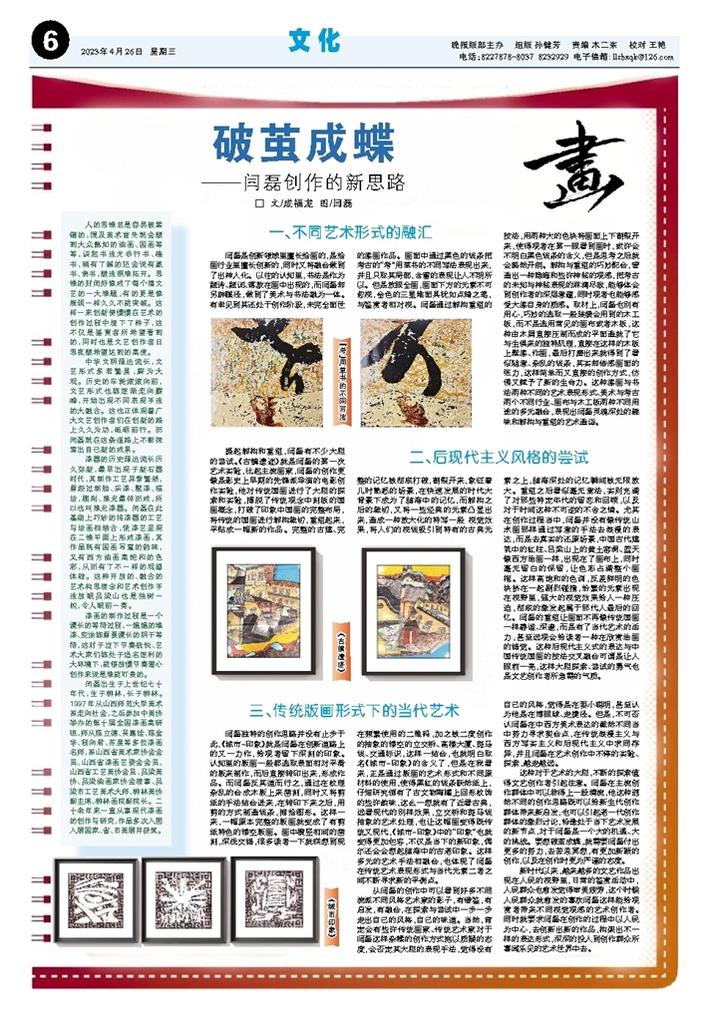

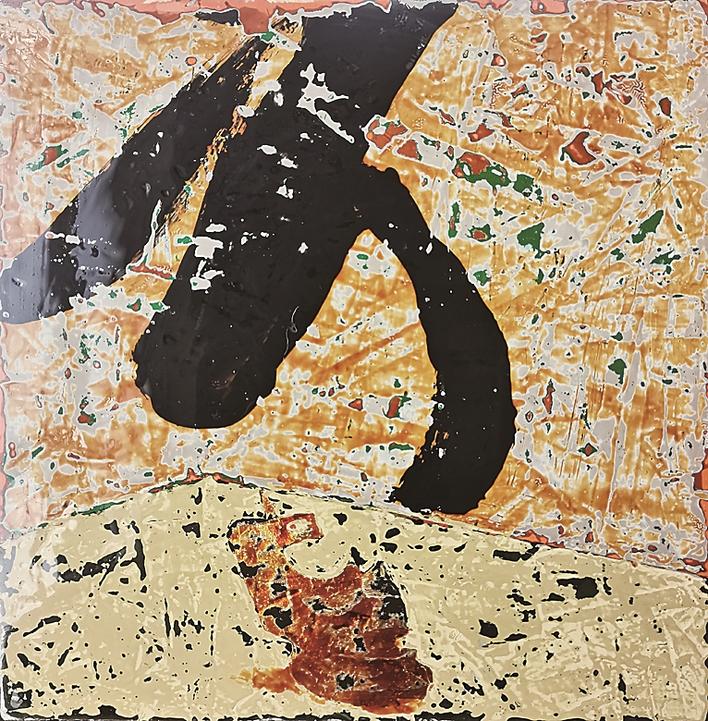

漆器的历史源远流长历久弥新,最早出现于新石器时代,其制作工艺异常繁琐,需经过制胎、采漆、髹漆、描绘,剔刻、推光最终而成,所以也叫推光漆器。闫磊在此基础上巧妙的将漆器的工艺与绘画相结合,使漆艺呈现在二维平面上形成漆画,其作品既有国画写意的韵味,又有西方油画高饱和的色彩,从而有了不一样的观感体验。这种开放的、融合的艺术构思理念和艺术创作手法放眼吕梁山也是独树一帜,令人眼前一亮。

漆画的制作过程是一个漫长的等待过程,一遍遍的堆漆、变涂都需要漫长的阴干等待,这对于当下节奏极快、艺术大家们都处于追名逐利的大环境下,能够放慢节奏潜心创作来说是难能可贵的。

闫磊出生于上世纪七十年代,生于柳林,长于柳林。1997年从山西师范大学美术系走向社会,之后参加中美协举办的第十届全国漆画高研班,师从陈立德、吴嘉诠、陈金华、程向君、苏星等多位漆画名师,系山西省美术家协会会员、山西省漆画艺委会会员、山西省工艺美协会员、吕梁美协、吕梁油画家协会理事、吕梁市工艺美术大师、柳林美协副主席、柳林画院副院长。二十余年来一直从事现代漆画的创作与研究,作品多次入围入展国家、省、市美展并获奖。

一、不同艺术形式的融汇

闫磊是创新领域里擅长绘画的,是绘画行业里擅长创新的,同时又将融合做到了出神入化。以往的认知里,书法是作为题诗、题词、落款在画中出现的,而闫磊却另辟蹊径,做到了美术与书法融为一体。有幸见到其还处于创作阶段,未完全面世的漆画作品。画面中通过黑色的线条把考古的“考”用草书的不同写法表现出来,并且只取其局部,含蓄的表现让人不明所以。但是放眼全画,画面下方的元素不可忽视,金色的三星堆面具犹如点睛之笔,与鉴赏者相对视。闫磊通过解构重组的技法,用两种大的色块将画面上下割裂开来,使得观者在第一眼看到画时,或许会不明白黑色线条的含义,但是思考之后就会豁然开朗。解构与重组的巧妙配合,营造出一种隐晦和些许神秘的观感,把考古的未知与神秘表现的淋漓尽致,能够体会到创作者的深层意蕴,同时观者也能够感受大漆自身的质感。取材上,闫磊也别有用心,巧妙的选取一般装潢会用到的木工板,而不是选用常见的画布或者木板,这种由木屑直接压制而成的平面造就了它与生俱来的独特肌理,直接在这样的木板上髹漆、作画,最后打磨出来就得到了看似随意、杂乱的线条,其实却倍感画面的张力,这样简单而又直接的创作方式,仿佛又赋予了新的生命力。这种漆画与书法两种不同的艺术表现形式、美术与考古两个不同行业、画布与木工板两种不同用途的多元融合,表现出闫磊灵魂深处的趣味和解构与重组的艺术造诣。

二、后现代主义风格的尝试

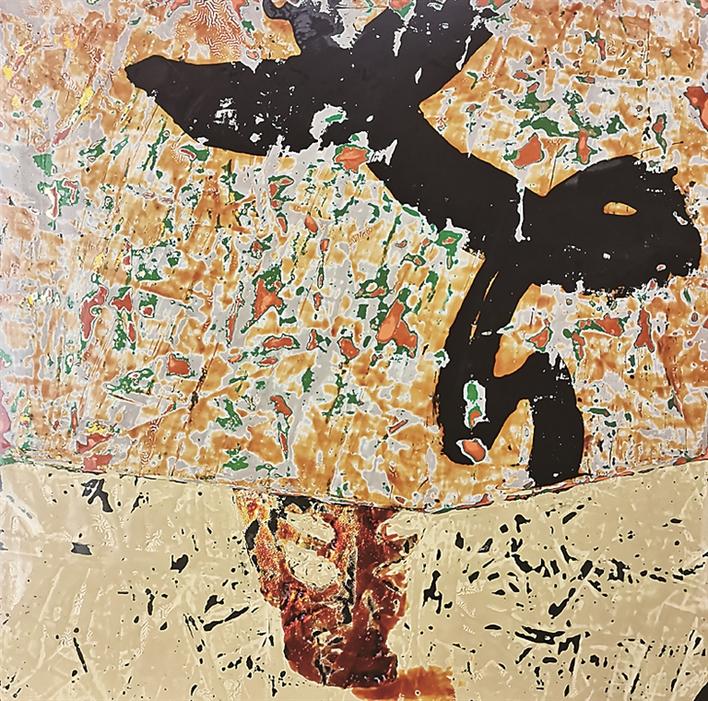

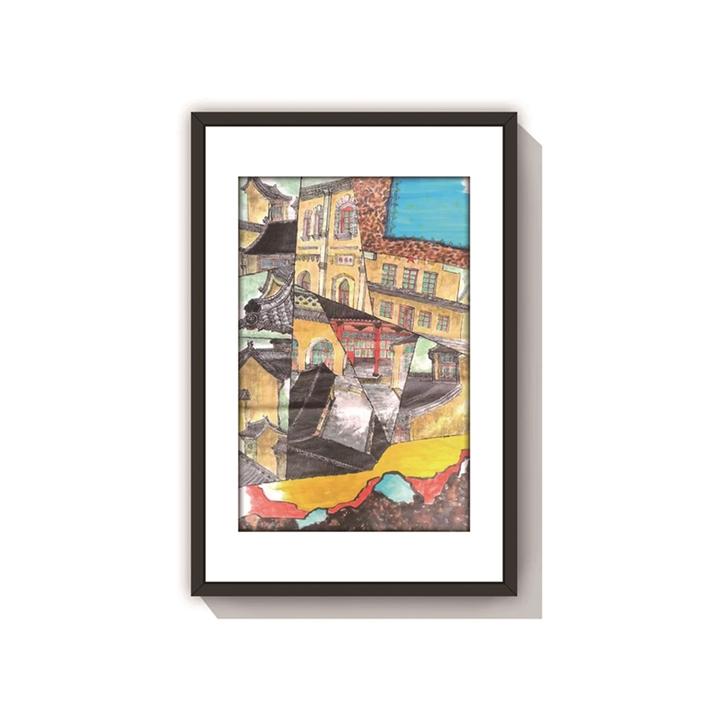

提起解构和重组,闫磊有不少大胆的尝试。《古镇遗迹》就是闫磊的第一次艺术实验,比起主流画家,闫磊的创作更像是影史上早期的先锋派导演的电影创作实验,他对传统国画进行了大胆的探索和实验,摆脱了传统观念中刻板的国画概念,打破了印象中国画的完整布局,将传统的国画进行解构裁切,重组起来,平贴成一幅新的作品。完整的古建、完整的记忆被彻底打破,割裂开来,象征着儿时熟悉的场景,在快速发展的时代大背景下成为了脑海中的记忆,而解构之后的裁切,又将一些经典的元素凸显出来,造成一种放大化的特写一般 视觉效果,将人们的视线吸引到特有的古典元素之上,脑海深处的记忆瞬间被无限放大。重组之后看似毫无章法,实则充满了对那些特定年代的留恋和回顾,以及对于时间这种不可逆的不舍之情。尤其在创作过程当中,闫磊并没有像传统山水画那样通过写意的手法去浪漫的表达,而是去真实的还原场景,中国古代建筑中的红柱、吕梁山上的黄土窑洞、蓝天像西方油画一样,出现在了画布上,同时毫无留白的保留,让色彩占满整个画框。这样高饱和的色调,反差鲜明的色块挤在一起剧烈碰撞,纷繁的元素出现在视野里,强大的视觉效果给人一种压迫,彻底的激发起属于那代人最后的回忆。闫磊的重组让画面不再像传统国画一样静谧、深邃,而是有了当代艺术的活力,甚至远观会给读者一种在欣赏油画的错觉。这种后现代主义式的表达与中国传统国画的技法交叉融合可谓是让人眼前一亮,这样大胆探索、尝试的勇气也是文艺创作者所急需的气质。

三、传统版画形式下的当代艺术

闫磊独特的创作思路并没有止步于此,《城市-印象》就是闫磊在创新道路上的又一力作,给观者留下深刻的印象。认知里的版画一般都选取表面相对平滑的版来制作,而后直接转印出来,形成作品。而闫磊反其道而行之,通过在纹理杂乱的合成木版上来凿刻,同时又将剪纸的手法结合进来,在转印下来之后,用剪的方式制造线条,描绘图形。这样一来,一幅原本完整的版画就变成了有剪纸特色的镂空版画。画中横竖相间的凿刻,深浅交错,很多读者一下就联想到现在频繁使用的二维码,加之被二度创作的抽象的镂空的立交桥、高楼大厦、斑马线、交通标识,这样一结合,也就明白取名《城市-印象》的含义了,但是在我看来,正是通过版画的艺术形式和不同原材料的使用,使得黑红的线条跃然纸上,仔细研究倒有了古文物陶罐上回形纹饰的些许韵味,这么一想就有了近看古典,远看现代的别样效果,立交桥和斑马线抽象的艺术处理,也让这幅画变得既传统又现代,《城市-印象》中的“印象”也就变得更加包容,不仅是当下的新印象,偶尔还会会想起脑海中的古老印象。这样多元的艺术手法相融合,也体现了闫磊在传统艺术表现形式与当代元素二者之间不断寻求新的平衡点。

从闫磊的创作中可以看到好多不同流派不同风格艺术家的影子,有借鉴,有启发,有融合,在探索与尝试中一步一步走出自己的风格,自己的味道。当然,肯定会有些许传统画家、传统艺术家对于闫磊这样杂糅的创作方式抱以质疑的态度,会否定其大胆的表现手法,觉得没有自己的风格,觉得是在耍小聪明,甚至认为他是在博眼球、走捷径。但是,不可否认闫磊在中西方美术表达的截然不同当中努力寻求契合点,在传统浪漫主义与西方写实主义和后现代主义中求同存异,并且闫磊在艺术创作中不停的实验、探索,越走越远。

这种对于艺术的大胆,不断的探索值得文艺创作者引起注意。闫磊在主流创作群体中可以称得上一股清流,他这种迥然不同的创作思路既可以给新生代创作群体带来新启发,也可以引起老一代创作群体的激烈讨论,恰逢处于当下艺术发展的新节点,对于闫磊是一个大的机遇、大的挑战。要想破茧成蝶,就需要闫磊付出更多的努力,去苦思冥想,有更加新颖的创作,以及在创作时更为严谨的态度。

新时代以来,越来越多的文艺作品出现在人民的视野里,日常的鉴赏活动中,人民群众也愈发觉得审美疲劳,这个时候人民群众就愈发的喜欢闫磊这样能给观赏者带来不同视觉观感的艺术创作者。同时就要求闫磊在创作的过程中以人民为中心,去创新出新的作品,构架出不一样的表达形式,深深的投入到创作群众所喜闻乐见的艺术世界中去。