明初书法经历了一百多年的低潮期之后,涌现了“吴门书派”,开始向高潮转变;晚明书法更是发生了深刻变革,代表书家如徐渭、董其昌、王铎等。本期小编重点带大家走进“吴门书派”,看一看吴门书派如何科举屡试不第,却又书法人才辈出的传奇故事。

所谓吴门书派,是指以苏州为中心而出现的一批接一批的书法名家。这些书法名家之间有着先后师承、同辈相互借鉴等特点。

从书法史角度看,吴门书派其实应该视为长江三角洲书法文化兴盛繁荣的杰出代表。在吴门书派之外,如上海华亭、杭州等地方,同样也诞生了大量杰出的明代书法家。而吴门书派的传承性和多样性,也正说明了明代书法活动达到了前所未有的兴盛期。

吴门书派并不是一夜之间产生的。从南宋开始,尤其是元代中晚期,苏州就已经成为大量文人的居住之地。明代初期,像宋克等优秀书家也是长居于此。

从明代中期开始,吴门书派的代表人物陆续登场,如祝允明、唐寅、文征明、陈淳和王宠等。祝允明、唐寅、文征明和王宠等人,都曾希望通过科举考试而获得更高社会地位,但他们并未如愿。怀才不遇书家数量的大幅度增加,也是明代中晚期书法的一个显著特征。到了明中晚期,吴门书派并没有衰落,而是连绵不绝,名家辈出。吴门书派从明初开始到明代结束,一直继承了宋、元以来文人书法的特点,即这些书家都具有名臣、诗人、画家、学者等多重身份。

《宋克急就章册》

宋克(1327-1387)此卷纸本,章草书,临自《皇象书急就篇》。自隋、唐以来,《急就篇》皆沿称为《急就章》,故宋克亦以《急就章》称之。据卷后明周鼎跋云,宋克《急就章》有临与不临之分,临者全,不临者随意起止。此卷临全,笔法精劲,为上乘之作,现藏于故宫博物院。

《宋广太白酒歌轴》

宋广,明河南南阳人。宋广草书在明代影响甚大,其中较著名的是他抄录的李白《月下独酌》诗轴,尺幅不大但笔势开张连绵不绝,用笔纯熟、风度洒脱。但行笔速度较快、略显孱弱,这也是写草书时容易出现的问题,大家在学习时要多加注意。

《文征明杂花诗赋卷》

文征明生于1470年,名壁,字征明,号衡山居士,长洲(今江苏苏州)人。曾在京仕翰林待诏,不久即辞官返里,世称“文待诏”。此帖书于1558年,文征明时年89岁。纸本,行草书全卷录其旧作咏花诗七律十二首,现藏上海博物馆。整卷结构严谨,笔致劲利,瘦而能厚,刚中寓秀,尤可称道的是长篇书写仍能气贯首尾,骨力不衰,风韵不减,充分显示出文征明书法坚实的功力和纯熟的技巧。

《沈度敬斋箴》

沈度(1357-1434),号自乐,明松江府华亭(上海金山)人,明代书法家,与弟沈粲皆擅长书法,史称“二沈”。此作品是沈度62岁时书,结字端正严谨,用笔精致稳健,体态珠圆玉润,表现出精湛的功力,是“台阁体”的经典之作。只是因过于关注精巧与雅致,故笔墨较少变化,这也是“台阁体”千人一面、千篇一体的通病。清代书家王文治曾制诗赞曰:“沈家兄弟直词垣,簪笔俱承不次恩。端雅正宜书制诰,至今馆阁有专门。”此诗正解释了沈度为何多书“箴”、“铭”一类文体,而少见自作诗文之现象。

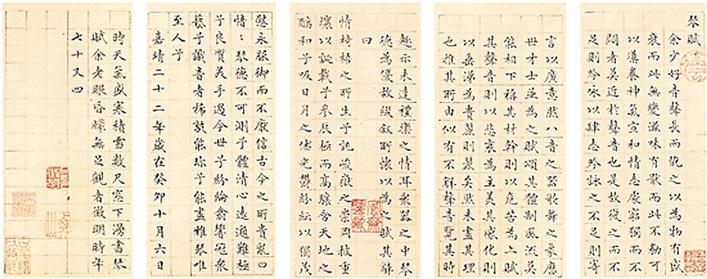

《文征明琴赋》

在书法史上,文征明以兼善诸体闻名,其中尤以小楷造诣最高,正可谓愈老愈精。清代朱和羹甚至言:“明楷以文衡山为第一”。

晚年书家,少有人会坚持作“蝇头小楷”,一来因心境冲淡平和,二来体力精力自然随之衰颓,而文征明晚年仍钟情于小楷,实属罕见!

文征明74岁时作小楷《琴赋》,字大1.5厘米,结构精准,笔力不衰,仍不失为文征明成熟时期小楷精品,法度严谨纯熟,书风清雅秀逸。据《美术报》