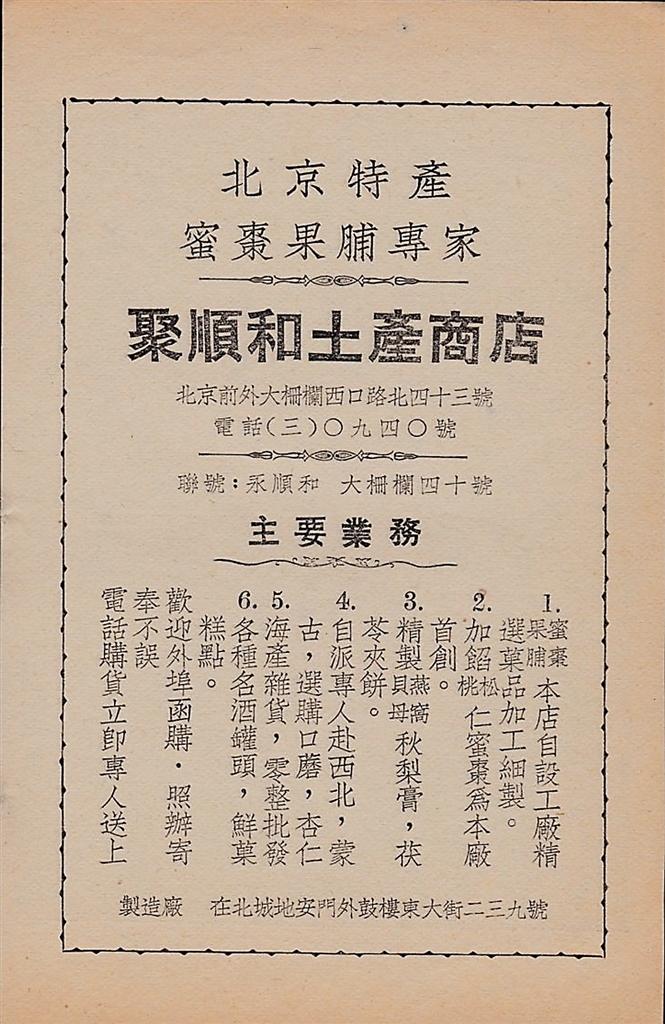

清末,山西文水人任百川创办“聚顺和”老号。图为民国时期“聚顺和”红枣蜜饯广告。

2014年“聚顺和”被认定为北京老字号。2015年位于煤市街144号的聚顺和原址被正式认定为“不可移动文物”。

传统制作技艺历史考究

蜜饯又称果脯,古称蜜煎,是具有民族特色的传统食品之一,最早的文字记载迄今已有三千多年。按地方风味区分,蜜饯可分为北、南、东等几种流派。北派以京式蜜饯为代表,南派则以广式凉果为代表,东派以杭州的杭式蜜饯为代表。

史书上关于蜜饯最早的记述是在《商书》中:“若作和羹,尔维盐梅”。春秋时期《左传·昭公二十年》中也记载:“‘和’如羹焉,水、火、醯、醢、盐、梅,以烹鱼肉。”盐梅这种充当调味品的腌渍物就是古代最早的蜜饯雏形。据专家推测,果脯类或者说果类加工制品早在商代就出现了,其中就以蜜饯为代表。总体来看,蜜饯的演变过程相当复杂漫长,先后经历了调味品时期、盐渍时期、蜂蜜时期和蔗糖时期等阶段。这些发展过程背后都深刻地折射出不同时代的政治、经济、民生状况。

黄河母枣蜜饯传统制作技艺起源于晋陕峡谷沿黄枣区,距今已有数千年的历史。红枣是制作蜜饯的一类重要果品,迟至汉代,人们已经将红枣制成果脯食用。在马王堆汉墓中,不仅出土了许多枣核和保存完整的枣果,而且在竹简上还有“枣脯一笥”的字样。根据学者考证,红枣蜜饯加工脱胎于熬煮取汁(红枣汁)工艺,随着甜味剂蜂蜜、糖膏等的陆续应用,枣果也经历了从直接用水熬煮到添加蜂蜜、蔗糖等进行煎制的发展演变。

从古至今,不论在哪个风味流派中红枣蜜饯都占据重要地位。黄河母枣蜜饯制品作为晋陕峡谷沿黄枣区众多红枣制品中的一个大类,风味类别当属北派蜜饯的果脯类。数千年来,其制作工艺的发展演变在一定程度上代表了我国北方蜜饯的发展历程,对南方蜜饯也产生了重要影响。

据《清稗类钞》记载:“蜜煎……后改为蜜饯。”在清代,以“食”旁“饯”代“煎”。自此,“蜜饯”之名确定下来,全国各地陆续形成自己的标志性产品,基本上与我们现在吃到的果脯蜜饯已没有区别。1915年,中华老字号北京“聚顺和”蜜饯在巴拿马万国博览会上荣获金质奖章,让有数千年技艺传承的中华蜜饯开始在世界上享有盛誉。

北京蜜饯闻名中外,其发展成就离不开山西人的贡献。前述“聚顺和”商号,就是山西文水人开办的。在唐鲁孙著《中国吃》中记述了当时“聚顺和”资东的一些基本情况:“当时北平的果脯、干果海味店,除聚顺和外,久负盛名的还有隆景和等铺号。这类铺子都是山西人经营的,从掌柜的到学徒的,全是山西老乡,所以大家都管他们这类铺子叫山西屋子。不但货真价实,而且铺规最严,所交往的都是大宅门、大行号。甚至有大宅子官眷,把成千上万的银子,存在山西铺子里生息,比钱庄票号还可靠。”

制作原料及主要用具

枣果应选用无霉变腐烂、干瘪无肉、皮损虫蛀等缺陷的新鲜黄河母枣,辅料有食用盐和白砂糖适量。

主要制作用具有:

1、不锈钢平底锅,尽量采用较浅的锅具,以利于煎煮过程中枣果均匀受热,避免糊锅。

2、电烤箱一个,在天气不佳无法进行阳光晒制的情况下使用烤箱烤制。

3、不锈钢方盘,盛放枣果进行晒制。

4、不锈钢漏网,用以控干水分。

5、去核器一个。

传统制作技艺流程

仔细筛选枣果。将选好的枣果放入不锈钢盆中,加入至少没过枣果的饮用水,再加入适量食用盐,清洗2-3遍直至清洗后的水无肉眼可见杂质。清洗后的枣果盛入不锈钢漏网中彻底控干水分。

一手食指、中指拈取枣果,另一手取一竹制牙签在枣果表面轻轻划破表皮。一个枣果留5-8个划痕。不得用刀切,如用刀,切口容易过深,在后期蒸煮过程中枣果容易开裂破碎。

枣果表面划痕完成后,用去核器逐一去除枣核。去核后的枣果再次放入不锈钢盆中,加水洗去取核时产生的残渣,随即控干水分,然后放入不锈钢锅中,加适量白糖及纯净水大火烧开。

糖液煮开后转小火慢熬,过程中不时用不锈钢锅铲翻动枣果,应使枣果均匀受热,表面裹满糖液。大约煎制20分钟,待糖液粘稠,枣果表皮褶皱明显时,停止搅动枣果,防止返砂。

在糖液殆尽时关火。把枣果用不锈钢夹子整齐码放进不锈钢方盘中,在阳光下曝晒一天左右。若天气不佳,则采用烤箱烤制,需要最小火烤制1个小时,不得用大火,防止焦果。这样可进一步减少枣果中的水分,让果肉紧实,并且延长蜜饯的保存时间。

以上就是黄河母枣蜜饯传统制作流程。

品味红枣文化,感受非遗魅力,大家在闲暇时,不妨一试。