贺龙中学由贺龙同志亲手创办并亲自兼任校长,在战争年代培养了大批优秀的军政干部,其前身是陕甘宁晋绥五省联防军驻晋随营学校。76年来,贺龙中学弦歌不辍、薪火相传……

1945年8月,陕甘宁晋绥五省联防军司令员贺龙率部东渡黄河,向日伪占据的汾阳、离石、文水等县城发起总攻。9月1日凌晨攻克文水县城,9月2日,贺龙得知文水中学有几百名学生渴望参加革命,兴奋地说道:“这是宝贝疙瘩!青年学生,军队和地方都需要,建设新中国,更需要有文化的人才”。当日下午,贺龙同志召集随军工作团和县委负责同志共同筹备建校,并议定校名为“陕甘宁晋绥五省联防军驻晋随营学校”,吸收了这批知识青年。

1945年9月5日,阎锡山军队反扑文水,随营学校撤离文水县城,几经辗转,于1945年10月迁到方山县大武镇定址。1946年7月1日,由校方提出更名意见,经全体教职学院讨论,决定随营学校更名为“贺龙中学”。

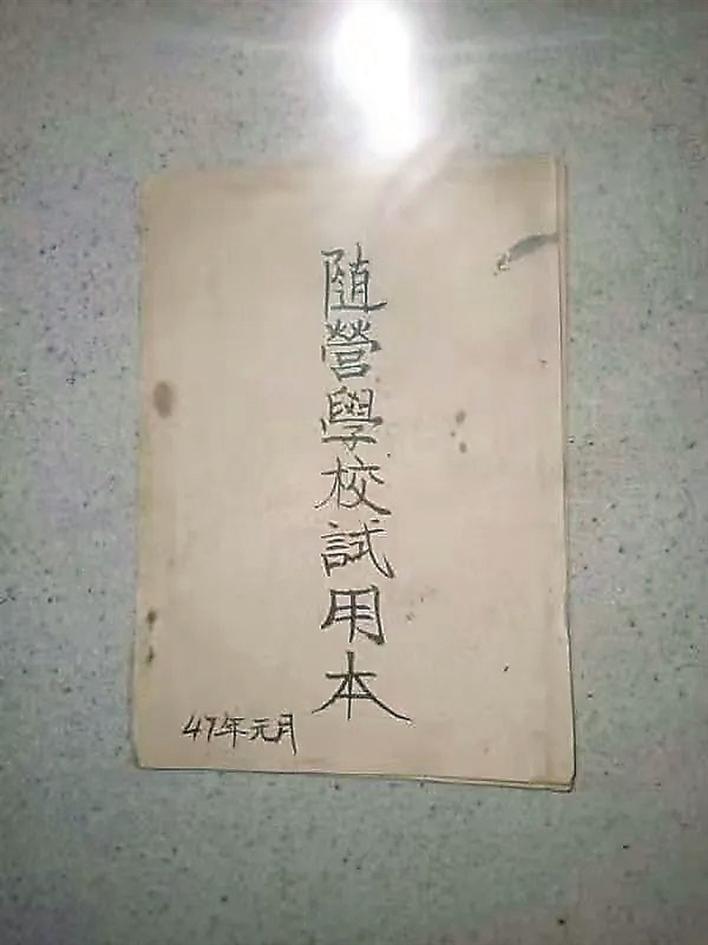

当年贺龙中学教学条件异常艰苦,民房是教室,窑洞是宿舍,上课、自习、开小组会都挤在一盘土炕上。教材多数是由教师自行编写,然后油印发给学生。来不及油印的,教师就在课堂上讲,学生边听边记。学习用品也很简单,每月发麻纸15张,蘸笔尖一个,学生用木棍当笔杆,用破砖头垒起来放块木板就是课桌,一块石头就是凳子。若上大课,几个班的同学集中在大操场上席地而坐。就在如此条件下大家学习的热情依然高涨。

贺龙中学特别注重理论与实践的紧密结合,从各班抽调学生,编组分赴大武镇及周边村参加土地革命,接受反封建斗争的洗礼 。“同学们,加油赶,不远就到榆林山!同学们,再加劲,榆林山上逞英豪!”这是当年贺龙中学师生经常传唱的号子。

当时为了生产自救,节约度荒,支持前线,学校组织师生开荒种地、手工纺线、编草鞋、缝军衣,开展轰轰烈烈的大生产运动。学校还组织成立“贺龙中学战地服务团”,先后抽调200余名学生参加战地救护、押运和教育俘虏等支前工作,让学生们从战争中学习打仗,得到锻炼。贺龙中学的学生们在战地机智勇敢、吃苦耐劳、不怕牺牲,出色地完成了组织交给的任务,受到上级嘉奖,《晋绥日报》头版报道了《贺龙中学师生积极服务前线》的事迹。

贺龙中学培养了一批又一批有志青年,他们穿着朴素却胸怀天下,满腔热忱奔赴战场,为彻底消灭反动派,保卫延安,保卫陕甘宁边区,保卫晋绥边区英勇作战,有的甚至献出了宝贵的生命。

“我是在贺龙同志亲自教导下成长起来的,我的人和心早已交给了贺龙中学,逝世后请把我的骨灰撒到贺龙中学的北山坡,我愿为贺龙铜像、贺龙中学站岗放哨,了却心愿。”这是当时贺龙中学的指导员,恢复贺龙中学的倡导者王建国同志的临终遗言。

1957年,王建国毕业于南京军事学院军政系,曾在贺龙中学西北军大担任过大队长、事务主任等职务,因屡建战功被授予“人民功臣”称号。去世后,王建国的后人遵照他的遗愿,将其骨灰撒在了贺龙中学周边的大山里。

1948年,贺龙中学与陕甘宁晋绥联防军步兵学校合并,成立西北军政大学,南迁临汾。1949年7月,贺龙中学停办,在历时三年多的时间里,贺龙中学累计培养学生3000多名,他们之中,省军级干部17名,地师级干部50余名。

贺龙中学南迁临汾后,吕梁军区接管原贺龙中学,开办地方干部培训班。1971年方山县恢复县制,学校扩大为完全中学,1982年撤销高中部,成为一所初级中学。1985年9月,分布在全国各地的老校友代表370余人,重聚贺龙中学,并恢复了“贺龙中学”的校名。

供稿单位:方山县委党史研究室(方山县地方志研究室)