蛇舞增岁,非遗添香。在首个“世界非遗版春节”到来之际,中阳神圪垯这个古老又充满活力的村庄,以此为契机,积极开展“2025中阳神圪垯 民俗中国年”迎春灯会及民俗中国年系列活动,以独特的魅力迎接着热爱生活、向往美好的人们共赴这场仪式感满满的中国年盛宴。

春意正浓,走进距中阳县城7.5公里外的神圪垯寻味中国年。乘车来到神圪垯,但见山脚下车流不息,人流滚滚,道路两边张灯结彩,遥望对面山坡,山地摩托车赛正在如火如荼地进行着。摩托车轰鸣疾驰,飞扬尘土中尽显英勇,观众的加油呐喊声一浪高过一浪。参赛选手穿行于山川形胜之间,体验速度与激情的完美结合。虽寒风凛冽,却激情澎湃,精神焕发。

寻味一 独特的楹联文化

来到神圪垯大晋门前,首先映入眼帘的就是:

天开画图吕梁山

地领风流神圪垯

千山入心风云动

万壑成怀日月歌

这一前一后两幅楹联上下呼应,体现了“天人合一”的哲学思想,强调了人与自然和谐共生的理念。

为有牺牲多壮志

敢教日月换新天

吕梁英雄纪念馆的楹联提醒人们铭记历史,珍惜来之不易的和平与繁荣。

不要人夸好颜色

只留清气满乾坤

横批:公道

村民委员会的楹联写出了村民委员会廉洁奉公,不图虚名,只求为人民服务的宗旨。

青山如画春夏秋冬四时溢美

夫子若诗抑扬顿挫一世风华

横批:承天承地

旦初园的楹联将自然美与人文美并置,体现了顺应自然、继承传统的理念。

源远流长古文成故读前贤风清雅正

斗转星移日月为明览大千海阔天空

党员教育基地的楹联激励党员在传承中创新,在广阔天地中坚定信念。

千仞吕梁多豪迈

百代英雄出少年

少年英雄体验馆的楹联鼓励青少年在成长过程中培养勇敢、坚韧的品质成为未来英雄。

天若有情天亦老

人间正道是沧桑

红色教育基地的楹联上下呼应表达了人生哲理和宇宙观。

欲知当年风流事

只需轻推一扇门

横批:岁月留香

土楼村史馆的楹联传达了村史馆作为历史传承和文化记忆载体的重要性,同时也鼓励人们走进村史馆,了解村庄的过去,感受岁月的沉淀。

最让人称奇的还是老庙的楹联——

寻神觅神求神拜神忘了浩然即神

羡仙慕仙追仙逐仙该知清静则仙

一代一代的神圪垯人手捧黄土,守着沟壑纵横的黄土高原,用不屈不挠的精神,追忆吕梁魂,吟颂吕梁风,赓续吕梁红。这些楹联融入自然与人生哲理,成为神圪垯的一道独特风貌,更成为一种精神的象征,鼓舞人心、催人奋进,让人在忙碌与喧嚣的同时,还能找到一份归属与宁静。

寻味二 多姿多彩的民俗非遗文化

祈福的灯笼高高挂,心就能安放。九曲黄河灯会,中阳俗称“绕九曲”,按周易九宫八卦之方位,以富贵不断头传统图案九曲而成。因其路线三回九阵寓意天下黄河九十九道弯,从上面鸟瞰,外部方正内部曲折如迷宫。镇内有七十二杆旗,三百六十五盏明亮的灯笼,预示着新的一年天天亮亮堂堂,全年红红火火。

人们从入口进,顺利通过连环阵,再从出口返回,意味着消灾解难,新的一年顺顺当当、平平安安。远远望去,九曲灯会前红红的火炉像龙头,蜿蜒的队伍犹如盘动的龙身,绕着九曲游动,甚为壮观。

威风锣鼓被网友评为“最强氛围组”,未见其形,先闻其声。威风锣鼓是流传于山西临汾的一种鼓种,被誉为“天下第一”,是国家级非物质文化遗产,距今已有4000年的历史,因其表演形式威风、演奏声音威风、场面威风、舞姿威风,故名威风锣鼓。每逢民俗活动、喜事庆典等场合,山西人总喜欢来一场锣鼓表演庆贺。

走在人流中,只觉“箫鼓喧,人影参差,满路飘香麝”,空气中弥漫着各种食物的香气,烤串在油火两重天的围攻下,“滋滋滋”地告饶着,街边互相投喂沾串的小情侣显得格外甜蜜。笑声和烤串的香气交织在一起,烟火氤氲中传递着温情。

靠山的土墙上镶嵌着一幅幅剪纸,这些剪纸作品构图新颖别致,布局繁而不密,线条粗犷流畅,剪法阴阳相生,浓郁的山野气息和土墙的质朴美感相得益彰。

中阳剪纸在造型上体现了秦汉时代的艺术古风,保留了原始艺术粗拙的特征。1992年中阳县被文化部任命为“中国民间艺术之乡(剪纸)”,2006年中阳剪纸被国务院公布为首批非物质文化遗产传承保护项目,2009年中阳剪纸被联合国教科文组织列入世界文化遗产保护名录。一代代的中阳剪纸艺人“承百代之流,会当今之变”,以纸为媒,守正创新,剪出中国故事,道出文化自信。

看着这璀璨夜景,你一定会想,古人是怎么过年的呢?走,一起去体验一下千年前的浪漫——打铁花。

千年前,辛苦一年的匠人们,搭起花棚,舞龙穿花,浴火前行。千年后,今人打着赤膊,把1600度炙热的铁水打向高空,化为漫天花彩,遍地生金。今人和古人跨越千年隔空相遇,一舀一打,瞬息之间,铁树银花落,万点星辰开。一起欢呼:“一打政通人和,铁花献瑞;二打华夏昌盛,日月长明;三打国泰民安,天下大同。”

人群中,不倒翁小姐姐身着一袭红衣格外引人注目,她画着唐朝妆容轻盈地站在不倒翁底座上,随着音乐的节奏轻轻摇摆,身姿轻盈摇曳,动作流畅优雅。小姐姐的一个回眸,仿佛一瞬间把游人拉回了大唐时代,让人不由自主想要去触碰那份美好。

“喇叭,唢呐,曲儿小,腔儿大。”中国的大年怎能少得了这穿越千年回响的绝世之音。唢呐,中国传统民族管乐器,在民间广泛应用于节庆、婚丧嫁娶和戏曲歌舞演出。2006年,唢呐艺术列入第一批国家级非物质文化遗产名录。唢呐一出,燃爆全场。在神圪垯黄河唢呐大舞台上,十几支唢呐齐声响起,声音层层叠叠,高亢嘹亮,时而激昂热烈,如江河奔腾,时而婉转悠扬,如春风拂面。观众或闭目聆听,或轻轻点头,整个场面气势恢宏,余音在空中久久回荡,仿佛连对面的面塑枣山娃娃灯和十二生肖灯都被音乐感染,沉浸在这片声音的海洋中。

震天的锣鼓敲起来,欢快的秧歌扭起来!彩绸飞舞,仿佛整个村庄都在跟着节奏跳动。艄公身体前倾后仰,脚步稳健,旱船如飞鱼在场子里游动,俊俏的小姑娘来了,帅气的后生来了,可爱的娃娃蹦着跳着来了,蹒跚的老婆婆来了,跟在长长的队伍后面自由恣意扭动。

秧歌是国家级非物质文化遗产,是一种神奇的民间艺术,它包容性极强,没有门槛,只要你会走就可以参与进来。只听锣鼓越来越急促,扭秧歌的人也越来越欢快,绸带飘扬,孩子们在人群中穿梭嬉戏,笑声欢呼声此起彼伏。伞头嘶哑的歌声在山顶回荡:“正月里来正月正,锣鼓唢呐鞭炮声,五彩缤纷人欢腾,扭起那秧歌迎新春。黄土地上刮春风,神圪垯的秧歌闹了个红,圪旦畔畔站满人,人潮涌动就像那巨龙在云中翻腾!”

寻味三 深植人心的年俗实践文化

站在长征广场,你会看到左右各有一排习俗牌子,从腊月二十三到来年的正月十五,每日该干什么,有什么讲究都详细介绍。在山西,百里不同俗十里不同音,这些年俗歌谣在各地也会有些不同。

记得儿时有一首唱得特别好,形象生动,至今难忘——二十三送起灶,二十四打扫窑,二十五割豆腐,二十六割上几斤猪羊肉,二十七婆姨汝则都洗脚,二十八黑白蒸哈两簸箩。二十九提上瓶瓶倒烧酒,南路酒、北路酒,这是两盅好烧酒。大年三十吃早饭,今的营生(事)做不办(完),茅瓮圪堆,水瓮空,门神对子贴半天,吃了黑间饭(晚饭),把出两块把门碳。一更一点炮,捏哈扁食捣哈蒜;二更二点炮,大家小家都睡觉;三更三点炮,拜年小子满街跑。头前是大小子,后面跟着二小子,鼻涕擦杵是三小子。(大人):孩儿们,捏(你们)来啦?枣黄皮,核桃空,柿饼子贵的买不成,核桃皮,枣谷则,柿饼则把把捏(你们)吃咯!

初一过大年,初二回娘家,初四扎恶刺,初五破五,初六起重改调,初七人吉日,初八记心面火烧,初九九掩口,初十十不动,十三杨公祭,十五元宵节,二十小填仓,二十五大填仓,二月初一煮豆子,蛇抬头,二月初二龙抬头,唤妹子,初三没推头,懒老婆的巧亏怼。

唱完民俗歌,我突然明白,“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”的真实含义。春节是我们中国人最重要、最传统的,参与人数最多的,形式最丰富多彩的,时间最长的一个传统节日,也是一个巨大的民俗活动,是中国最大的非遗。春节不仅仅是一种表演形式,也不简简单单是一种民俗活动。和春节有关的内容非常庞大,从生产生活到我们的习俗,到我们的传统表演,对自然界和宇宙的认知都体现出一个庞大的社会实践体系。

辞旧迎新,祈福纳祥,欢庆团圆,都生发在年的这个轮回起点上。大家聚在一起又重新出发,又走一段新的历程,这些让我们生生不息地在一个起点上一次又一次地启动,一次又一次地前进,这是中华民族生生不息的前进力量,春节对中国人太重要了。

站在传统与现代的交汇处,传统的“生活年”慢慢转变为新兴的“文化年”,但春节文化的主题:团圆、祈福和迎春却始终未变, 传统不是守护灰烬,而是传递火焰。“非遗”亮相春晚,为保护传承“非遗”作出了有益探索。

神圪垯把乡村振兴和传统民俗融合打造,深耕传统民俗的传承创新发展。游人在集中体验非遗民俗风情魅力的同时,学习了解民俗文化,让“非遗”见人、见物、见生活,在中华大地生根发芽。

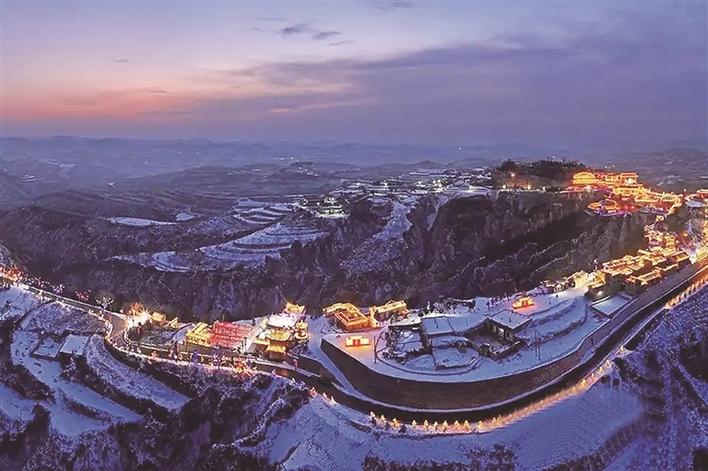

夜幕低垂,回望神圪垯灯火辉煌,如一条巨蛇盘踞在山头岿然不动。“寒随一夜去,春逐五更来”。寒潮渐退之际,春意已于冻土之下悄然涌动,就如古老的春节文化。

神圪垯年,中国民俗年!

中国年,世界年!