孝义的“杏野砂锅”作为吕梁市非物质文化遗产,以其精湛的技艺和悠久的历史早已名声在外赢得了世人无数赞誉。殊不知,在距离孝义不远的汾阳三泉镇聂生村,曾经出产过的“砂制品”同样远近闻名。聂生村“砂制品”以其上乘的工艺,在上世纪八九十年代给人留下了深刻印记。

砂制品即砂器、砂陶,由不易传热的砂土、黏土等原料配合,经高温烧制而成,是介于陶器和瓷器之间的一种日常生活用具。聂生村的砂制品主要有砂鏊、砂锅、砂盔、熬咸菜盔等,产品质地细腻,厚薄均匀,内壁平滑油润,外表晶莹闪亮。

提到聂生村砂制品,就不能不提一个人,他叫马福保。马福保,聂生村人,现年83岁。笔者小时候逢暑假在村里居住,爷爷院外门洞是左邻右舍中午吃饭聚集处,马福保家离得不远,一到饭点他总会端一碗面在此处跟大家边吃边聊。老人年轻时候就精干,瘦瘦的高高的,两道浓眉,说话声音很有特色,所以印象深刻。再次见到老人,浓眉已发白,瘦瘦的身躯却依然如故。

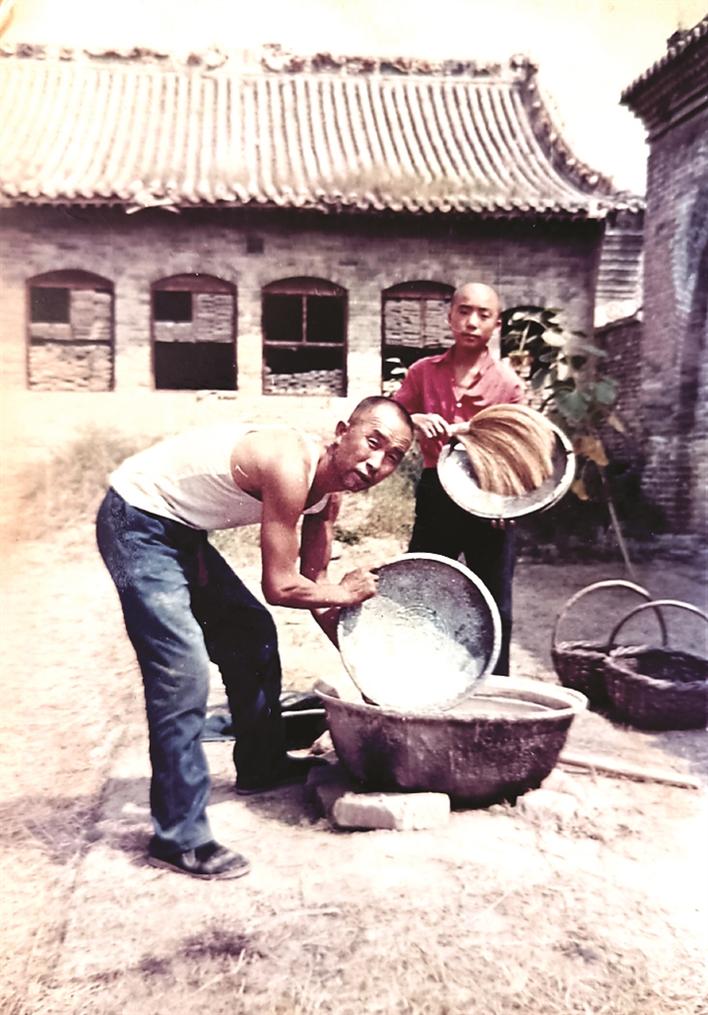

据老人介绍,祖上曾在汾阳石庄镇武堡村从事砂制品,他打小就跟祖上学艺,技艺逐渐娴熟。后来落户聂生村,为了更好地谋生,1983年春夏之交他跟爱人、儿子商量后又开始从事砂制品,同时致力于将家族这份技艺传承下去。

说起这份技艺,他说,从选材到成型到烧制,每一道工序都需要倾注大量的心血,原材料要用甘子泥和耐火泥,成型是手艺活,需要丰富的经验和精湛的技巧才能将砂土塑造成形。烧制过程则充满了未知,火候的掌握、时间的把控都需要恰到,老人边说边比划讲起来是绘声绘色。

当问起做砂制品有没有独家秘方时,马福保笑了,他说,还真有。他对砂制品“吊釉”这道工序特别引以为傲,“釉”就是他的独家秘方。所谓“吊釉”就是用手提起成型的砂制品然后放入浓稠适当的泥浆中然后取出,即完成上釉,再施以高温烧烤。“釉水”好,烧出来的砂制品油光闪闪,“釉水”差,烧出来的砂制品毫无光彩。

“吊釉”对泥土品质要求极高,刚开始“吊釉”,由于土质问题,做出来的砂制品良莠不齐。为解决这一难题,马福保把聂生村南崖、北楞、柳叶、裤裆格丈、庆成宫等处土壤分别做了标记拿来试验,功夫不负有心人,历经月余终于成功找到合适的“吊釉”土壤,为庆祝此事,他跟家里人还吃了一顿肉馅饺子,那一年是1984年。

为了开拓市场促销量,每逢三泉镇的五天一集,他总是带上他的心血“砂制品”去赶集,由于易碎,赶集的路上他总是小心翼翼,生怕把“宝贝”震碎。“老马,给我拿一个砂鏊!”“老马,给我拿一个砂盔!”“老马,还有没有砂药锅了?”每次赶集,老马的砂制品总是很抢手,短时间就卖得一干二净。一些二道贩子发现他做的砂制品质量上乘,直接跟他商量要从源头拿货,为此老马一家忙得不亦乐乎。

作为养活一家老小的小产业,在那个年代砂制品确实为马福保增收不少。但随着时代的发展,现代化的生活方式和便捷的塑料制品逐渐取代了传统的砂制品,替代品的出现,让马福保引以为傲的“砂制品”出现了危机,曾经热闹的市场逐渐萎缩,砂制品逐渐淡出了人们的视线。在1997年夏秋之际,他经营了14年的“砂制品”生意就此歇业。

现如今,马福保家还完好保存有砂盔,且依然在使用,成为这段过往岁月最后的见证。

临别之际,老人带我重返他奋斗过14年的“生产车间”,只见墙上还挂着不少砂制品模具,布满了厚厚的灰尘,我知道,这是他的事业也是他的爱,他终究是舍不得扔......

愿聂生村的砂制品能够成为一段永恒的记忆,永远镌刻在人们的心中。