□ 梁达

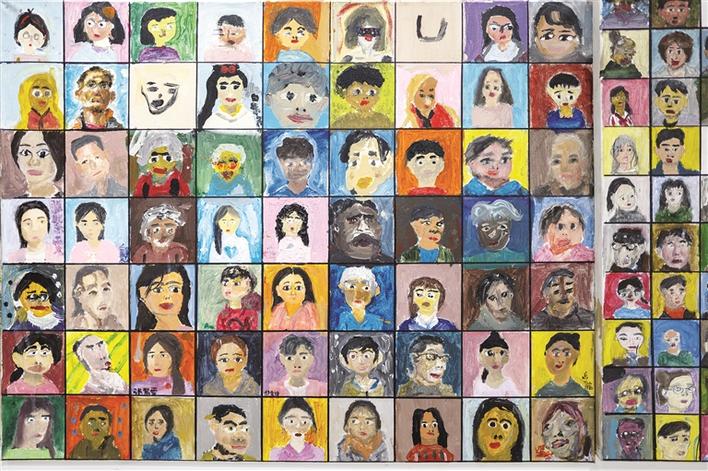

站在吕梁市图书馆图艺展厅的入口,我仿佛踏入了一个未被规训的“本真世界”。百余幅少儿肖像油画以粗粝的笔触、跳跃的色彩和近乎“笨拙”的构图,将观者从程式化的审美经验中拽出——这里没有精准的解剖结构,没有学院派的明暗法则,只有孩子们用直觉与生命经验织就的视觉诗篇。这场名为《童心·童画》的展览,不仅是一场艺术展示,更是一份关于“儿童如何观看世界”的哲学宣言,一次对机械化教育体系的温柔反叛。

童画之“本真”:

未被异化的观看

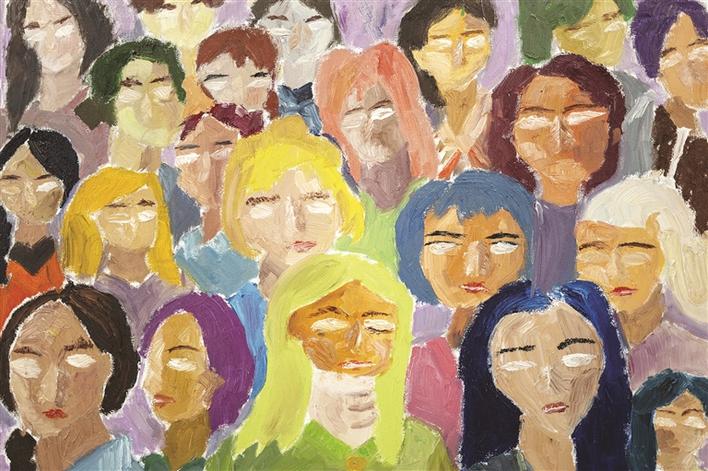

法国哲学家梅洛.庞蒂曾言:“儿童的眼睛是未被符号系统污染的知觉原野。”展厅中一幅无题的作品,以近乎原始主义的风格,将布满彩纹的脸放大到占据画面的三分之二,鼻子如山脉般隆起,发似河流蜿蜒。这种对细节的夸张捕捉,恰是现象学意义上“回到事物本身”的直观——儿童尚未被“脸是人体器官”的概念所束缚,而是以纯然的生命触感,将“人”重构为承载劳作、温度与时间的史诗。

童画的“本真”,本质上是对海德格尔“存在之澄明”的呼应。在作品中,阳光被涂抹成柠檬黄的漩涡,窗框扭曲如舞动的丝带。这种对物理规则的僭越,恰恰揭示了儿童绘画的哲学价值:他们不描绘“妈妈为物的客观存在”,而是呈现“妈妈在晨光中向我涌现的瞬间”。当成人世界用透视法将万物囚禁于三维牢笼时,孩子们以平面化的色彩狂欢,完成了对存在本真状态的守护。

湖南人画室:

在理性时代筑造“童心庇护所”

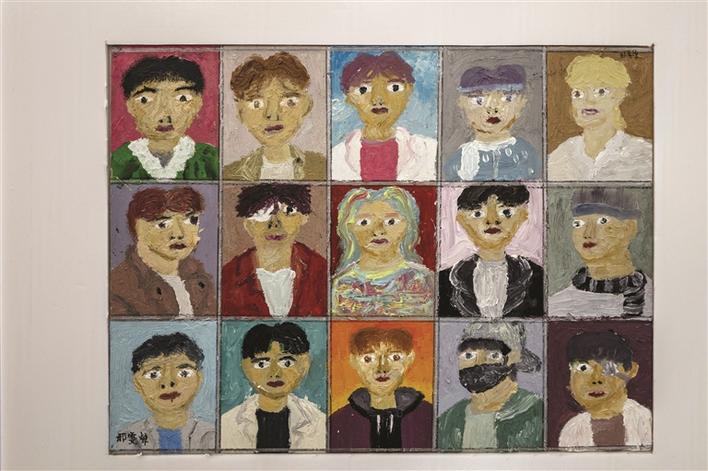

作为展览承办方之一的湖南人画室,其教育实践本身便是一场美学行动。画室创始人郭老师在导览中提及:“我们不教技法,只唤醒感知。”这种理念在展厅中得到印证:画作中看不到程式化的“儿童简笔画”模板,取而代之的是《妈妈像彩虹》中人物与光谱的共生、画室将教学场景从教室迁移至家、教室、河滩,让孩子们在生活褶皱中捕捉视觉素材——这种“去课堂化”的尝试,暗合了杜威“教育即生活”的实用主义哲学。

更值得深思的是画室对“未完成性”的宽容。有的作品,面部仅用赭石色块堆砌,背景留有大片空白。郭老师解释:“孩子说‘爸爸总在加班,我记不清他的样子’。”画室并未要求补全画面,而是将空白转化为对当代家庭关系的无声诘问。这种对“残缺美”的尊重,实则是以艺术教育抵抗工具理性对完整性的暴力追求。

郭老师的“祛机械化”宣言:

美育不是流水线

在展览开幕式上,郭老师以“当代艺术教育中的普罗克鲁斯特斯之床”为喻,直指机械化教育的异化本质:“当儿童绘画被简化为考级证书上的分数,当创造力被切割成‘构图20%+色彩30%+技法50%’的评分表,美育便成了规训的工具。”他的批判令人想起福柯对“规训社会”的剖析:标准化评价体系如同无形的圆形监狱,将孩子的感知方式驯化为整齐划一的模板。

这种对抗在画室课程设置中具象化为“三不原则”:不示范临摹、不修改作品、不比较优劣。郭老师引用德国表现主义画家诺尔德的观点:“儿童是天生的表现主义者,教育者只需保护他们不被现实主义教条吞噬。”展厅中那些“比例失调”的人像、“混乱”的色彩搭配,恰是这种理念的产物——它们以“不完美”的姿态,宣告着对工业化美育流水线的叛离。

当代艺术教育的救赎:

让哲学重返童画

在现象学与解构主义思潮渗透艺术领域的今天,《童心·童画》展览提供了更具启示性的路径:与其让儿童“学习艺术”,不如让艺术向儿童学习。那些被成人视作“错误”的非常规表达——如将天空涂成紫色、让人物悬浮于虚空——实则是德勒兹“生成论”的视觉实践:儿童通过绘画不断逃逸符号系统的辖域,在色彩与线条的游牧中创造新的感知可能。

童画即人本主义的灯塔

离开展厅时,暮色中的吕梁图书馆宛如一座发光的方舟。那些悬挂在墙上的画作,既是儿童个体精神的微型史诗,亦是对抗异化教育的宣言书。湖南人画室与郭老师的实践证明:真正的美育不是修剪枝叶的园艺,而是守护野草自由生长的荒野。当机器轰鸣的时代试图将所有人锻造成标准件时,或许唯有回归童画的“本真”,才能找回艺术——乃至人性——最原初的生命力。