说起正觉寺及十二连城,我并不陌生。2007年9月24日,我曾随正觉寺十二连城促进会成立主要发起人之一高卫平、成毓真等一起拜谒过。那时的正觉寺虽修复了部分殿宇,可寺被民居群包围,且建筑工艺简单粗糙,神像剥落,有的殿宇外墙尚贴着白色的瓷板,但整个殿宇早已失去了昔日的风采。寺东南侧黄土山梁上的十二连城柏树的四周均为土崖陡坡,十二连城古柏所有的根全部裸露,有的裸露部分超过两米。庆幸的是当时正觉寺十二连城保护促进会业已成立,寺院建设与十二连城保护同步进行的步伐也已开启。

时隔十八年,我跟随朋友再次前往正觉寺采风,出发前,我还暗自嘀咕,时间过去这么久了,正觉寺和十二连城不知道到底发展成什么样子了?

旧地重游 今非昔比

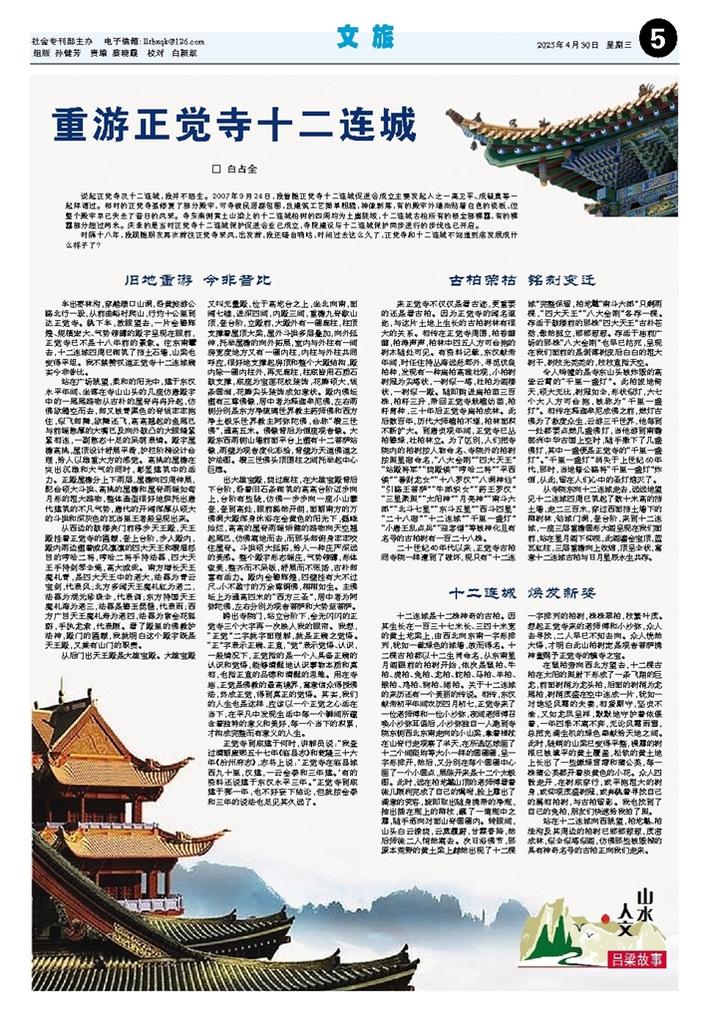

车出枣林沟,穿越碛口山洞,沿黄旅游公路北行一段,从前曲峪村爬山,行约十公里到达正觉寺。跳下车,放眼望去,一片金碧辉煌、规模宏大、气势磅礴的殿宇呈现在眼前,正觉寺已不是十八年前的景象。往东南瞭去,十二连城四周已砌筑了挡土石墙,山梁也变得平坦。我不禁赞叹道正觉寺十二连城确实今非昔比。

站在广场眺望,柔和的阳光中,建于东汉永平年间、坐落在寺山山头的几座仿唐殿宇中的一尾尾鸱吻从古朴的屋脊冉冉升起,仿佛欲腾空而去,却又被青黑色的脊线牢牢抱住,似飞却舞,欲舞还飞,高高翘起的鱼尾巴与前端憨厚的大嘴巴及向外鼓凸的大眼睛紧紧相连,一副憨态十足的呆萌表情。殿宇屋檐高挑,屋顶设计舒展平滑,护栏阶梯设计合理,给人以稳重大方的感觉。高挑的屋檐在突出沉稳和大气的同时,彰显建筑中的活力。正殿屋檐分上下两层,屋檐向四周伸展,配合硕大斗拱、高挑的屋檐和屋脊两端如弯月形的粗大鸱吻,整体造型很好地烘托出唐代建筑的不凡气势,唐代的开阔浑厚从硕大的斗拱和深灰色的瓦当里王者般呈现出来。

从西边的鼓楼夹门前移步天王殿,天王殿挂着正觉寺的匾额,登上台阶,步入殿内,殿内两边塑着威风凛凛的四大天王和横眉怒目的哼哈二将,哼哈二将手持法器,四大天王手持剑琴伞绳,高大威武。南方增长天王魔礼青,是四大天王中的老大,法器为青云宝剑,代表风;北方多闻天王魔礼红为老二,法器为混元珍珠伞,代表调;东方持国天王魔礼海为老三,法器是碧玉琵琶,代表雨;西方广目天王魔礼寿为老四,法器为紫金花狐貂,手执龙索,代表顺。看了殿里的佛教护法神,殿门的匾额,我就明白这个殿宇既是天王殿,又兼有山门的职责。

从后门出天王殿是大雄宝殿。大雄宝殿又叫无量殿,位于高圪台之上,坐北向南,面阔七楹,进深四间,内殿三间,重檐九脊歇山顶,登台阶,立殿前,大殿外有一圈廊柱,柱顶支撑着屋顶大梁,屋外斗拱多层叠加,向外延伸,托举屋檐的向外拓展,室内与外柱有一间房宽度地方又有一圈内柱,内柱与外柱共同呼应,很好地支撑起房顶和整个大殿结构,殿内除一圈内柱外,再无廊柱,柱底皆用石质石鼓支撑,底座为宝莲花纹装饰,花瓣硕大,线条圆润,花瓣尖头装饰成如意状。殿内佛坛塑有三尊佛像,居中者为释迦牟尼佛,左右两侧分别是东方净琉璃世界教主药师佛和西方净土极乐世界教主阿弥陀佛,合称“横三世佛”,通高五米。佛像背后为倒座观音像。大殿东西两侧山墙前面平台上塑有十二菩萨站像,两壁为观音度化彩绘,背壁为天道佛道之护法图。横三世佛头顶围柱之间托举起中心巨檩。

出大雄宝殿,绕过廊柱,在大雄宝殿背后下台阶,沿着旧石条砌筑的高高台阶迈步向上,台阶有些陡,仿佛一步步向一座小山攀登,登到高处,眼前豁然开朗,面朝南方的万佛洞大殿浑身沐浴在金黄色的阳光下,巍峨灿烂,高高的屋脊两端矫健的鸱吻向天空翘起尾巴,仿佛离地而去,而那头却俯身牢牢咬住屋脊。斗拱硕大延拓,给人一种庄严深远的美感。整个殿宇形态端庄,气势磅礴,形体俊美,整齐而不呆板,舒展而不张扬,古朴却富有活力。殿内金碧辉煌,四壁挂有大不过尺、小不盈寸的万余尊铜佛,栩栩如生。主佛坛上为通高四米的“西方三圣”,居中者为阿弥陀佛,左右分别为观音菩萨和大势至菩萨。

跨出寺院门,站立台阶下,金光闪闪的正觉寺三个大字再一次映入我的眼帘。我想,“正觉”二字就字面理解,就是正确之觉悟。“正”字表示正确、正直,“觉”表示觉悟、认识,一般情况下,正觉指的是一个人具备正确的认识和觉悟,能够清醒地认识事物本质和真相,也指正直的品德和清醒的思维。用在寺庙,正觉是佛教的最高境界,寓意信众得授佛法,终成正觉,得到真正的觉悟。其实,我们的人生也是这样,应该以一个正觉之心活在当下,在平凡中发现生活中每一个瞬间所蕴含着独特的意义和美好,每一个当下的积累,才构成完整而有意义的人生。

正觉寺到底建于何时,讲解员说:“我查过清朝康熙五十七年《临县志》和乾隆三十六年《汾州府志》,志书上说:‘正觉寺在临县城西九十里,汉建,一云金泰和三年建。’有的资料还说建于东汉永平三年。”正觉寺到底建于哪一年,也不好妄下结论,但就按金泰和三年的说法也足见其久远了。

古柏荣枯 铭刻变迁

来正觉寺不仅仅是看古迹,更重要的还是看古柏。因为正觉寺的闻名遐迩,与这片土地上生长的古柏树林有很大的关系。相传在正觉寺周围,柏香幽幽,柏涛声声,柏林中四五人方可合抱的树木随处可见。有资料记载,东汉献帝年间,时任住持丛海远赴郡外,寻觅优良柏种,发现有一种扁柏高雅壮观,小柏树树冠为尖塔状,一树似一塔,壮柏为阁楼状,一树似一殿。随即购进扁柏苗三百株,柏籽三升,带回正觉寺栽植幼苗,柏籽育种,三十年后正觉寺扁柏成林。此后数百年,历代大师植柏不辍,柏林面积不断扩大。到唐贞观年间,正觉寺已丛柏碧绿,壮柏林立。为了区别,人们把寺院内的柏树按人物命名、寺院外的柏树按照星宿命名,“八大金刚”“四大天王”“站殿将军”“绕殿侯”“哼哈二将”“平西侯”“善财龙女”“十八罗汉”“八洞神仙”“引路王菩萨”“牛郎织女”“药王罗汉”“三星聚照”“太阳神”“月亮神”“南斗六郎”“北斗七星”“东斗五星”“西斗四星”“二十八宿”“十二连城”“千里一盏灯”“小唐王乱点兵”“迎客僧”等被神化且有名号的古柏树有一百二十八株。

二十世纪40年代以来,正觉寺古柏同寺院一样遭到了破坏,现只有“十二连城”完整保留,柏圪垯“南斗六郎”只剩两棵,“四大天王”“八大金刚”各存一棵。存活于鼓楼前的那株“四大天王”古朴苍劲,傲然挺立,郁郁葱葱。存活于庙前广场的那株“八大金刚”也早已枯死,呈现在我们面前的是剥落树皮后白白的粗大树干,树枝光秃秃的,枝枝直指天空。

令人唏嘘的是寺东山头被炸毁的高耸云霄的“千里一盏灯”。此柏拔地倚天,硕大无比,树冠如伞,形状似灯,六七个大人方可合抱,被称为“千里一盏灯”。相传在释迦牟尼成佛之前,燃灯古佛为了救度众生,云游三千世界,他每到一处都要点燃几盏佛灯,当他游到南瞻部洲中华古国上空时,随手撒下了几盏佛灯,其中一盏便是正觉寺的“千里一盏灯”。“千里一盏灯”消失于上世纪60年代,那时,当地修公路将“千里一盏灯”炸倒,从此,留在人们心中的圣灯熄灭了。

从寺院东向十二连城走去,远远地望见十二连城四周已筑起了数十米高的挡土墙,走二三百米,穿过西面挡土墙下的柳树林,钻城门洞,登台阶,来到十二连城,一座三层重檐圆形大阁呈现在我们面前,站在星月阁下仰视,此阁鎏金宝顶,蓝瓦红柱,三层重檐向上收缩,顶呈伞状,寓意十二连城古柏与日月星辰永生共存。

十二连城 焕发新姿

十二连城是十二株神奇的古柏。因其生长在一百三十七米长、三四十米宽的黄土圪梁上,由西北向东南一字形排列,犹如一截绿色的城墙,故而得名。十二棵古柏都以十二生肖命名,从东南星月阁跟前的柏树开始,依次是鼠柏、牛柏、虎柏、兔柏、龙柏、蛇柏、马柏、羊柏、猴柏、鸡柏、狗柏、猪柏。关于十二连城的来历还有一个美丽的传说。相传,东汉献帝初平年间农历四月初七,正觉寺来了一位老师傅和一位小沙弥,夜间老师傅召唤小沙弥耳语后,小沙弥独自一人跑到寺院东侧西北东南走向的小山梁,拿着禅杖在山脊行走观察了半天,在所选区域画了十二个间距均等大小一样的圆圈圈,呈一字形排开,然后,又分别在每个圆圈中心画了一个小圆点,展陈开来是十二个太极图。此时,远在柏圪垯山顶的老师傅看着徒儿顺利完成了自己的嘱咐,脸上露出了满意的笑容,旋即取出随身携带的净瓶,抽出插在瓶上的柳枝,蘸了一滴瓶中之露,随手洒向对面山脊圆圈内。转眼间,山头白云缭绕,云蒸霞蔚,甘霖普降,然后师徒二人悄然离去。次日浴佛节,那原本荒野的黄土梁上赫然出现了十二棵一字排列的柏树,株株翠柏,枝繁叶茂。想起正觉寺来的老师傅和小沙弥,众人去寻找,二人早已不知去向。众人恍然大悟,才明白此山柏树定是观音菩萨携神童赐予正觉寺的镇寺之宝。

在鼠柏旁向西北方望去,十二棵古柏在太阳的照射下形成了一条飞翔的巨龙,前面树梢为龙头柏,后面的树梢为龙尾柏,树梢茂盛在空中连成一片,犹如一对饱经风霜的夫妻,相爱厮守,坚贞不渝,又如龙凤呈祥,默默地守护着依偎着,一年四季不离不弃,无论风霜雨雪,总把充满生机的绿色奉献给天地之间。此时,陡峭的山梁已变得平整,裸露的树根已被填平的黄土覆盖,松软的黄土地上长出了一些嫩绿苜蓿和蒲公英,每一株蒲公英都开着淡黄色的小花。众人四散走开,在树底穿行,或平抱粗大的树身,或仰观茂盛树冠,或奔跳着寻找自己的属相柏树,与古柏留影。我也找到了自己的兔柏,朋友们快速给我拍了照。

站在十二连城向西眺望,柏圪垯、柏洼沟及其周边的柏树已郁郁葱葱,茂密成林,似伞似塔似阁,仿佛那些被毁掉的具有神奇名号的古柏正向我们走来。