□ 赵月琴

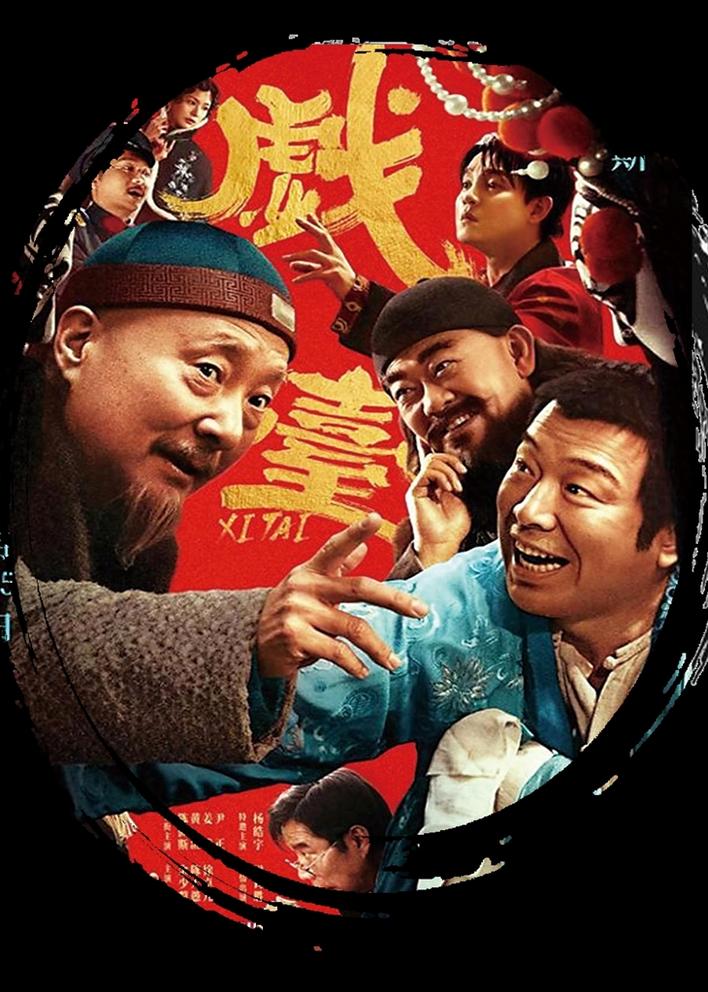

《戏台》是台好戏。从故事内容来讲,只是讲了民国军阀割据乱世的一个午后,在北京城某条街上上演的一件与唱戏有关的可笑之事,宏大的战争场面是好戏出台的时代大背景;错综复杂的故事情节,是导演兼编剧陈佩斯想要展示给观众的啼笑皆非的场面与效果。我喜欢这出戏,对戏里的人物、事项、情节、细节的紧密交织与对比夸张手法的交替运用颇为惊叹,认为这是一部借古鉴今、逻辑严密、融商业与文化艺术元素于一体的上乘影视作品。

是的,在这世间,总有人更懂人心、人性和市场。陈佩斯老爷子便是其中之一。他当年讲小品时就很能放下架子去演去追求艺术效果,如今年龄大了,对于纷繁变幻的市场的把握究竟如何,我其实是捏把汗的。但是,当他一副有些委屈不好意思的表情包出现在手机短视频里时,我知道该去支持了。当然我要支持的一定是艺术。如果戏拍得不好,我照样会吐槽并且说一句还是干自己的老本行去吧之类的跟帖话。

显然,老爷子没让我们失望。我想也许与他儿子、新一代影星站起来后的追求不俗有关吧。传承,也是老爷子的责任和义务,为了儿子,为了下一代,为了艺术,他还是出山了,且果然不俗。

书归正传。说电影《戏台》。

我喜欢剧中的人物大嗓子和洪大帅。前者不过是一个包子铺的伙计,由黄渤饰演,喜欢借着给剧场里来的角儿送包子的机会,看大戏、听大戏、侃大戏;后者是一个完全不懂戏的大帅,只是正好拿着枪带着队伍打进了北京城,可以吆五喝六地去看自家六姨太想要看的名角儿。他们的相遇在剧场后台,带着彼此完全不知情的天然误会出场,大嗓子以为大帅是个不懂戏的傻缺老乡,大帅以为大嗓子是个真正的戏曲名角儿,俩人以方言的形式交流,他们一聊便是聊戏,聊好玩的戏曲道具、聊战争之外的戏曲讲究、聊亲切的老家话,于是越聊越投机,阴差阳错间,甚至,大帅提出了当晚要钦点大嗓唱楚霸王的别姬戏。好玩吧?我们就那样跟着误会,看滑稽的大嗓儿被扮上了髯儿,涂上了油彩,上了舞台……

我喜欢看剧院的吴经理和戏班的侯班主卖惨。俩人是民国时期的商人,也是现代版的剧场老板和名角儿经纪人。他们喜欢好戏。他们的眼里有艺术,但更有商业,有身边人的生存责任。当尹正扮演的角儿金啸天染上了抽大烟无法排练演出时,他俩开始“演戏”了,各种哄技上场,先是侯班主坚定不移地向吴经理保证角儿能演,那时的侯班主是起范儿的、有保矜持的、惜字如金的。但是当角儿醉烟不起床的丑态被吴经理看到时,他俩成了拴在一条绳上的蚂蚱,又开始一起不顾一切地为角儿的丑态遮掩。再后来是敏感地发现了大帅误把大嗓儿当角儿且点名要看大嗓儿的戏时,他们在枪口下、为了大家的生计选择了“言听计从”地寻找、诱导、说服虚荣的大嗓儿扮相上了舞台,虽然唱错了,但也能过关,只是他们没有想到,大帅喜欢的是项羽要过江,要他们改戏……且必须改。那扭曲的戏腔、沉默无奈的戏班人员、俩人念叨着“明年今天就是我们的周年”的恐惧心理以一种荒诞的喜剧效果呈现在舞台上时,我的心咯噔咯噔地疼。那时的侯班主成了热锅上的蚂蚁,只求无碍,只求蒙混过关,不再矜持地去追求范儿;吴经理也是动不动就磕头下跪求人,唯恐跪得慢了失了观众或者脑袋……

我喜欢看真假角儿啸天对戏。战乱年代,真啸天沾上了抽大烟,对女人只有幻觉;假啸天,也就是大嗓儿,喜欢看戏,是票友。在舞台上,他们的扮相可以一样,但唱腔、作态、传递出的艺术感觉完全不是一回事,真的懂和懵懂是完全不一样的效果,真懂了、真唱出来了,是艺术,是身心合一的愉悦;不懂或者懵懂,表演起来,也就是个热闹,缺了味道儿,艺术价值的差异就在这里。当大帅坐在戏台下面,妄图指点台上的“江山”时,他能在热闹中寻得借口、理由,但无法在真正的艺术面前抽离,有一瞬间,他被真啸天带进了戏曲的艺术世界,那是人世间一种无与伦比的美妙境界,只是很快被来自楼顶的大炮声和落下的砖灰木屑赶跑了。短暂的美好,在战乱中只能是短暂,且来不及拯救一颗浮躁的灵魂。

沉浸中,我在影院的最佳位置上瞪大了眼睛看着戏曲如何在战乱中被毁,看陈大愚将大帅处长身份的衣服脱下,转身去迎接另一位正在进城的大帅,他的果断从容决绝,是教科书级别的“翻脸比翻书快”,也是自古以来为求生存活下去的小人物的选择。回想元末明初的山西老百姓,不也是一次又一次地被迫在家中准备了各种大王旗,元兵来了挂元旗,明将来了挂明旗,尴尬的王朝、屈辱的百姓,为了九死一生,不得不放弃尊严、面子,要不就会成为戏中的八爷,再横行,扛枪的士兵进场后,屁也不是,大帅手一抬,人便没了。在战乱中,哪里还有什么爱好?什么文化、文明、家、爱,都成了烟云。当大帅在项羽的戏里看到了自己一起出生入死、未能过河的兄弟,想到要改戏,是滑稽,何尝不是一曲悲歌?

战乱中,求生存的小人物,有点爱好怎么了?但是,他们确实连戏也听不成了。八爷霸道地喜欢坐在好位置看戏,结果被大帅一枪崩了;大嗓儿喜欢泡在戏院里,刚好在大帅面前装了装唱腔、吹了吹牛皮,结果被大帅喜欢上了,但他也断不会同意项羽在戏里演过江东;台上唱戏了,大嗓儿唱的不对,有人照样要在台下唏嘘,但是大帅在叫好,随身的处长要求跟着叫好,众人便只能跟着一起叫好,后面的吴经理和侯班主本以为调包的角儿可能会遭来杀身之祸时,却不料在抖抖擞擞的惊颤中换来了如释重负的“虚惊一场”,那又是多么的侥幸啊!当剧院的屋顶被炮声震塌,当观众席上的士兵一溜烟四散逃去,当戏台上的霸王与虞姬沉浸式演唱着正宗的戏曲桥段,前面被逼叫好的俩戏迷没有跑,他们从桌子下面爬了出来,正襟危坐在凳子上,开始正儿八经地看戏。那神情,是真正的戏迷才有的专注。那一刻,屏幕上是真正的艺术瞬间,戏台下是散乱的现实屠杀,其间有毁灭,也有坚守。

事实上,历史从来这样,有政治、有交锋;有商战、有取舍;但,无论是否战乱,好戏都会流传下去,都会得到传承。

我想这也是这部戏要弘扬的核心要义吧。